|

|

|

|

|

|

|

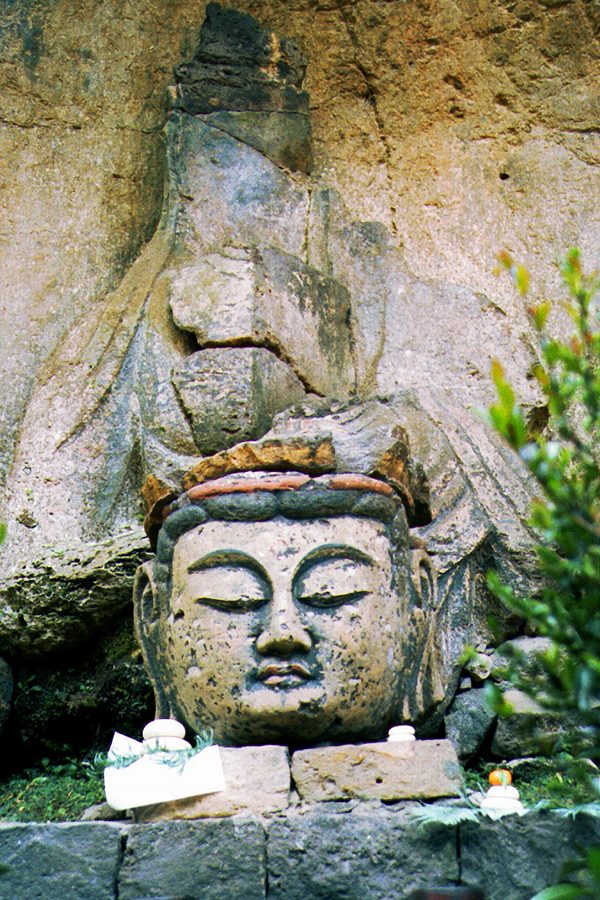

| 臼杵石仏(8) 大日如来(修復前) |

| 山王山石仏から山腹に沿ってしばらく下ると、日吉神社の参道に出る、その参道を横切り、右手にすすむと、臼杵石仏の白眉といえる古園石仏がある。 「古園十三仏」と呼ばれるように、像高3m近い金剛界大日如来を中心にして左右に各六体の如来・菩薩・明王・天部像の計十三体を、浅く彫りくぼめた龕の中に、厚肉彫りしたものである。もろい凝灰岩に丸彫りに近く彫りだしたため、甚だしく風化・破損して、下半身はほとんどの石仏が下半身を剥落していて、大日如来をはじめとして如来はすべて首が落ちるなど大きな破損がある。(現在は修復され、仏頭は元に戻された。) 臼杵石仏のシンボル的存在である大日如来の頭部は、彩色が残り、新月形の長い眉、ややつり上がった眼、引き締まった口など、端正で威厳に満ちた表情で、豊かな頬から顎にかけての肉取りとともに、見るわれわれを圧倒する。宝冠を欠損するが一部を残した宝髪と冠紐の鮮やかな色が全体を引き締めている。 |

|

|

|

|

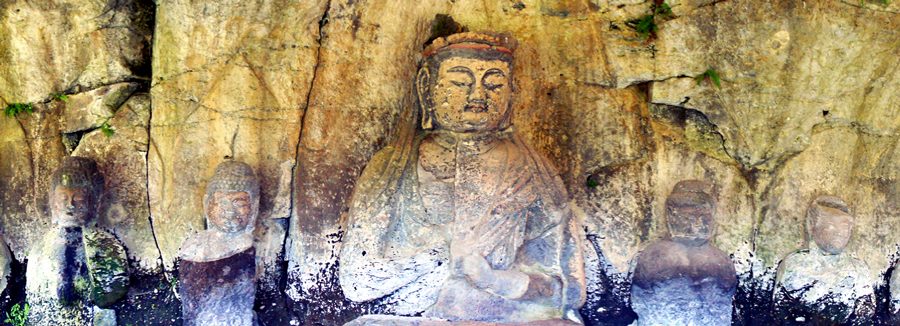

| 臼杵石仏(9) 大日如来(修復後) |

| 修復された大日如来は、頭部が下に置かれていた時と比べると、下から見上げるせいか、貞観仏を思わせる厳しさはやや薄まり、藤原仏らしい優雅を見せていてる。 |

|

|

|

|

| 臼杵石仏(10) 金剛界五仏(五智如来) |

|

| 臼杵石仏の白眉といえる古園石仏は、古園十三仏」と呼ばれるように、像高3m近い金剛界大日如来を中心とした五智如来(阿しゅく如来・宝生如来・無量寿如来・不空成就如来)と菩薩・明王・天部像の計十三体を、浅く彫りくぼめた龕の中に、厚肉彫りしたものである。 もろい凝灰岩に丸彫りに近く彫りだしたため、甚だしく風化・破損して、下半身はほとんどの石仏が下半身を剥落していて、大日如来をはじめとして如来はすべて首が落ちていた。現在は修復され、臼杵石仏のシンボル的存在である大日如来の頭部も残っていた胴体部とつながり造立当時の姿に近づいた。 修復前に行ったときは大日如来の横に転がるように置かれていた無量寿如来(阿弥陀如来)と阿しゅく如来の頭部もあごから肩の部分まで残っていた胴体部に付けられた。 |

| 宝生如来・阿しゅく如来・大日如来 |

|

| 大日如来・無量寿如来・不空成就如来・普賢菩薩・観音菩薩 |

|

| 阿しゅく如来・大日如来・無量寿如来 |

|

| 阿しゅく如来 |

|

| 無量寿如来(阿弥陀如来) |

|

| 臼杵石仏(11) 古園石仏右脇侍群 |

| 五智如来の左右の脇を固めるのが、菩薩・明王・二天像である。向かって左の右脇侍群は右から文殊菩薩・勢至菩薩・不動明王・増長天と並ぶ。向かって右の左脇侍群は左から普賢菩薩・観音菩薩・仏座像(降三世明王?)・多聞天と並んでいる。四菩薩(普賢・文殊、観音・勢至)は大日如来と緊密なかかわりのある釈迦如来と阿弥陀如来の脇侍でもある。大日如来を中心にした金剛界五仏、それらを囲むように四菩薩、そしてそれら守るかのように五大明王の不動明王と降三世明王そして二天像を配した構成は金剛界曼荼羅の世界である。このような臼杵石仏の配置は当時の浄土教と密教思想を融合させた結果と考えられる。 古園石仏の中では文殊菩薩などの四体の菩薩像が保存状態がよい。大日如来と同じく冠帯部などの彩色が残る。ただ、下半身は風化が進み、苔むしっているのが残念である。不動明王と増長天は破損や風化が進んでいて、頭部は破損が目立つ。、 |

| 増長天・不動明王・勢至菩薩・文殊菩薩 |

|

| 増長天・不動明王 |

|

| 不動明王・勢至菩薩 |

|

| 勢至菩薩・文殊菩薩 |

|

| 文殊菩薩 |

|

| 臼杵石仏(12) 古園石仏左脇侍群・金剛力士像 |

| 左脇侍群は左から普賢菩薩・観音菩薩・仏座像(降三世明王?)・多聞天である。降三世明王とされる仏座像以外は風化破損状態は古園石仏では比較的ましである。降三世明王とされる仏座像は頭部は剥がれ、光背の跡と摩滅した体躯が残るのみで、剥がれた頭部跡からは四面の顔があったとは考えにくく、降三世明王とは思えない。 |

| 普賢菩薩・観音菩薩 |

|

|

| 普賢菩薩・観音菩薩は共に顎の下部と鼻の一部が欠けているが、宝冠の冠帯部などの色彩がしっかり残る。 |

| 普賢菩薩 |

|

| 普賢菩薩 |

|

| 多聞天 |

|

|

|

| 多聞天は石仏としての造立は平安時代後期から見られるが単独としての造立ではなく四天王や二天の一員の多聞天としての造立である。隼人塚多聞天や臼杵磨崖仏古園石仏多聞天などが最も古い作例である。大分県の磨崖仏には四天王はなく、多聞天と持国天または増長天の二天を彫ったものが多い。 臼杵石仏も二天像で、ホキ石仏の多聞天と持国天、古園石仏の多聞天と増長天があるが、古園石仏の多聞天以外は破損が著しい。古園石仏多聞天は臼杵磨崖仏を代表する古園石仏大日如来や他の菩薩像に比べると荒っぽい彫り方であるが、力強い作品で平安時代の多聞天像の秀作である。 |

| 金剛力士像 |

|

|

| 十三仏の向かって右側には金剛力士像の半肉彫りがある(阿形は欠損)。厚肉彫りではないためか追刻と考えられ、1955年、国宝に指定された時はこの像は重要文化財のままであった。しかし、2017年に他の古園石仏と同じ時期に造立されたものとして、国宝に追加指定された。 |