|

|

|

|

|

| Ѓ@ |

|

|

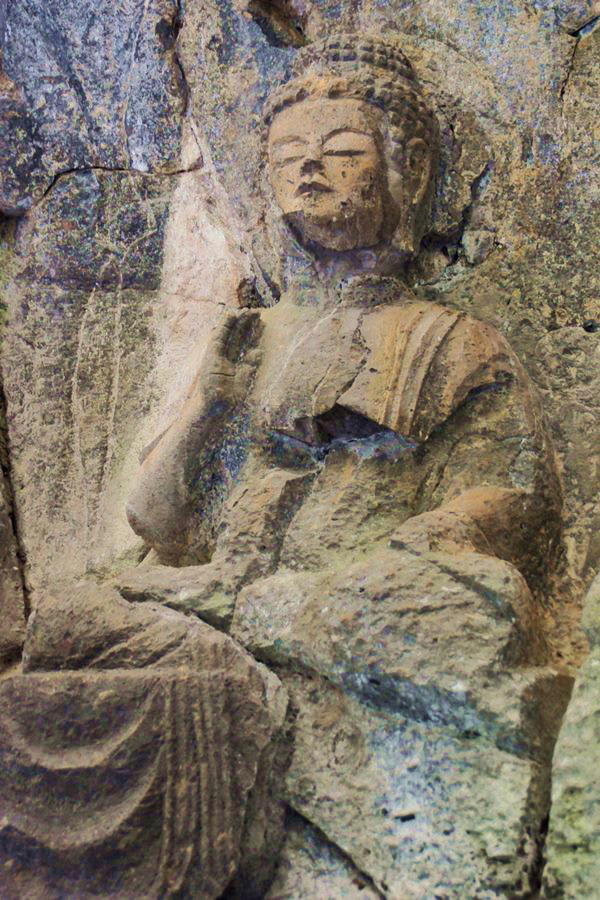

| ‰P‹nђО•§(‚R)Ѓ@“°‚Є”—ђО•§‘ж‚Sкњ |

| Ѓ@ѓzѓLђО•§‚Й‘±‚ў‚ДЃA“°‚Є”—ђО•§ЃiѓzѓLђО•§‘ж‚PЊQЃj‚Є‚ ‚йЃB‚S‚В‚Мкњ‚Й•Є‚©‚к‚Д‚ў‚ДЃAЌЕЏ‰‚МкњЃi‘ж‚SкњЃj‚Н’n‘ Џ\‰¤‘њ‚рЊъ“ч’¤‚и‚·‚йЃB’†‰›‚М’n‘ •мЋF‚Н‰EЋи‚НЋ{–і€Ш€уЃAЌ¶Ћи‚Й•уЋм‚рЋќ‚ВЊГ—l‚ЕЃAђО•§‚Е‚Н’ї‚µ‚ў‰E‹r‚рђЬ‚и‹И‚°ЃAЌ¶‘«‚рђ‚‚з‚µ‚ДЌА‚й”јжж€Ц‘њ‚Е‚ ‚йЃBЌ¶‰E‚Ɍܑ̂‚̏\‰¤‘њ‚Н‘N‚в‚©‚ИђFЌК‚ЄЋc‚Б‚Д‚ў‚й€ЯЉҐ‘©‘С‚М“№•ћ‚МЋp‚ЕЃAЊВђ«“I‚И‰ц€Щ‚ИЉз‚Є–Ј—Н“I‚Е‚ ‚йЃBЉ™‘qЋћ‘г€ИЌ~‚Мђ§Ќм‚ЖЌl‚¦‚з‚кЃB |

| ’nеUЏ\‰¤‘њ |

|

|

| Ѓ@ |

| ’nеU”јжж€Ц‘њ |

|

|

| Ѓ@ |

| Џ\‰¤‘њ |

|

|

|

| ‰P‹nђО•§(‚S)Ѓ@“°‚Є”—ђО•§‘ж‚Rкњ |

| Ѓ@Ћџ‚МкњЃi‘ж‚RкњЃj‚Н‹аЌ„ЉE‘е“ъ”@—€‚р’†ђS‚Ж‚µ‚Ѕкњ‚ЕЃA”@—€ЌА‘њ‚Н‚P‚Ќ‚Й–ћ‚Ѕ‚И‚ўЏ¬‘њ‚Е‚ ‚йЃB‘ж‚Pкњ‚в‘ж‚Qкњ‚Й”д‚Ч‚йЃA‚в‚вЌd‚ў‚ў‚Є€ш‚«’ч‚Ь‚Б‚Ѕ’¤‚и‚Е‚ ‚йЃB€Я–д‚НЊ`Ћ®‰»‚µ‚Д‚ў‚й‚М‚Е‚P‚Qђў‹I––Ѓ`‚P‚Rђў‹I‚МЌм‚ЖЋv‚н‚к‚йЃBЉe”@—€‚М‘дЌА‚ɂ͊蕶‚в‹і“T‚р“ь‚к‚Ѕ‚ЖЋv‚н‚к‚йЌE‚Є‚¤‚Ѕ‚к‚Д‚ў‚йЃB |

| Ѓ@ |

| €ў–н‘Й”@—€ЃE‘е“ъ”@—€ЃEЋЯ‰Ю”@—€ |

|

| Ѓ@ |

| ‘е“ъ”@—€ |

|

| Ѓ@ |

| ЋЯ‰Ю”@—€ |

|

| Ѓ@ |

| €ў–н‘Й”@—€ |

|

| Ѓ@ |

| ђЁЋЉ•мЋF |

|

| ‰P‹nђО•§(‚T)Ѓ@“°‚Є”—ђО•§‘ж‚Qкњ |

| Ѓ@‘ж‚Qкњ‚Н“°‚Є”—ђО•§‚М’†ђS‚Ж‚И‚йкњ‚ЕЃA‘њЌ‚‚а€к”ФЌ‚‚ЃA“™ђg‘е‚ж‚и‘е‚«‚ўЃiЋЯ‰Ю”@—€ЌА‘њ‚Н‚Q‚ЌЃA‘ј‚М”@—€‚Н‚P‚V‚RЃ`‚P‚V‚W‡pЃjЃBђ§Ќм”N‘г‚а“°‚Є”—ђО•§‚Е‚Н‚а‚Б‚Ж‚аЊГ‚ЃAѓzѓL‚М€ў–н‘ЙЋO‘ёЃAЊГ‰ЂђО•§‚Й‚В‚®ЃBЏdЊъЉґ‚М‚ ‚й‘М‹л‚Ж€ш‚«’ч‚Ь‚Б‚Ѕ€РЊµ‚Й–ћ‚ї‚ЅЉз‚Н’еЉП•§‚рњfњi‚і‚№‚йЃB‚ж‚Њ©‚й‚ЖЃAѓzѓL‚М€ў–н‘ЙЋO‘ё‚̂悤‚ИиwђХ‚̍Ⴆ‚Н‚И‚ЃA€Я–д‚Н•ЅЌsЏу‚ЙЌЏ‚Ь‚к‚Д‚ў‚ДЊ`Ћ®‰»‚Є–Ъ—§‚їЃA‚в‚в“ЭЏd‚И€уЏЫ‚Е‚ ‚йЃB |

| Ѓ@ |

| –тЋt”@—€ЃE€ў–н‘Й”@—€ЃEЋЯ‰Ю”@—€ |

|

|

|

| Ѓ@ |

| ЋЯ‰Ю”@—€ |

|

|

| Ѓ@ |

| €ў–н‘Й”@—€ |

|

|

| Ѓ@ |

| –тЋt”@—€ |

|

| ‰P‹nђО•§(‚U)Ѓ@“°‚Є”—ђО•§‘ж‚Pкњ |

| Ѓ@€к”Ф‰њ‚М‘ж‚Pкњ‚а‘ж‚Qкњ‚Ж“Ї—l‚Й€ў–н‘ЙЃEЋЯ‰ЮЃE–тЋt‚М‚R”@—€‚р’†ђS‚Ж‚µ‚ЅђО•§ЊQ‚Е‚ ‚йЃB”j‘№‚Мђr‚ѕ‚µ‚ўђО•§ЊQ‚Е‚ ‚Б‚Ѕ‚ЄЏC•њ‚Єђi‚ЭђМ‚М–К‰e‚р‚Ж‚и–Я‚µ‚ЅЃB‘њЌ‚‚Н‘ж‚Qкњ‚ж‚и‚в‚вЏ¬‚і‚ЃA‚P‚T‚RЃ`‚P‚V‚P‡p‚ЕЃA‘f–p‚И–ѕ‚й‚ў•\Џо‚Є“Б’Ґ‚Е‚ ‚йЃB‚P‚Qђў‹IЊг”ј‚Мђ§Ќм‚ЖЋv‚н‚к‚йЃB |

| Ѓ@ |

| –тЋt”@—€ЃEЋЯ‰Ю”@—€ЃE€ў–н‘Й”@—€ |

|

| Ѓ@ |

| €ў–н‘Й”@—€ |

|

|

| Ѓ@ |

| ЋЯ‰Ю”@—€ |

|

|

| Ѓ@ |

| –тЋt”@—€ |

|

|