|

戝壔愗彫栰扟杹奟暓 戝暘導朙屻戝栰巗弿曽挰戝壔崱嶳丄愗彫栰扟 |

| 丂丂幒挰帪戙丂晄摦柧墹崅217噋丂丂丂嬅奃娾 |

|

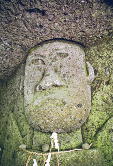

丂朙旍杮慄弿曽墂偺撿俇噏偺嶳拞偵偁傞丅崙摴502崋慄丄弿曽堜忋晅嬤偐傜導摴634崋慄傪撿偵1380m傎偳峴偭偨強偵崱嶳杹奟暓偲偄偆埬撪斅偑偁傝丄偦偺埬撪斅偵増偭偰1100m傎偳峴偔偲恄幮偵摓拝偡傞丅偦偙偐傜埬撪斅偵増偭偰丄嵶偄嶳摴傪壓傞偲愗彫栰扟偲傛偽傟傞扟偵偨偳傝拝偔丅戝壔愗彫栰扟杹奟暓偼扟傪彮偟忋偭偨搶傪岦偄偨崅偝栺係嘼偺悅捈側娸暻偵偁傞丅崅偝俀丏俇嘼暆侾丏侾俇嘼偺隃傪挙傝丄拞偵晄摦柧墹棫憸傪敿擏挙傝偡傞丅嫻偵偼悅傟偨椉擕朳偑崗傑傟偰偄傞丅偍偦傜偔丄愄偼擕偺偱側偄晈恖偺嶲寃傪廤傔偰偄偨丄偄傢備傞擕晄摦偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 |