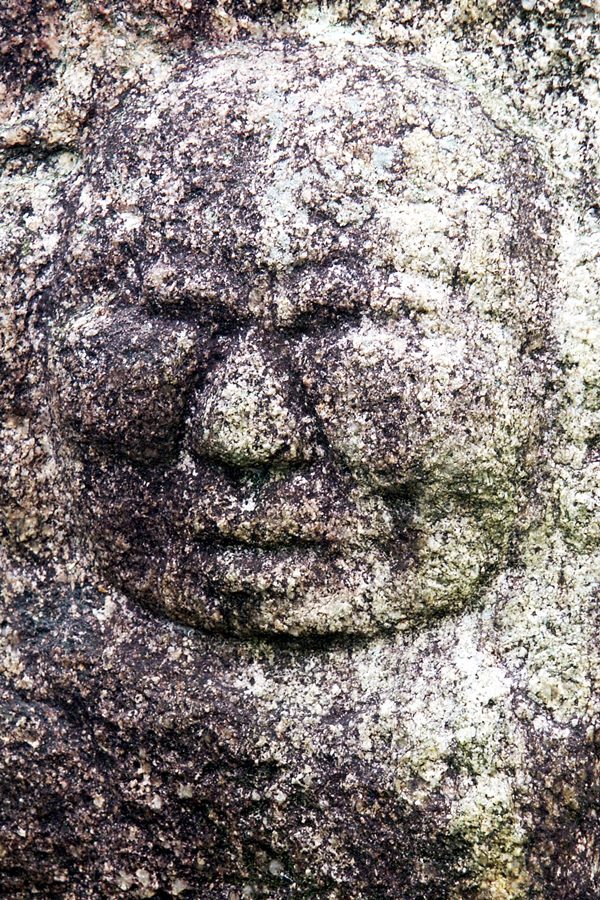

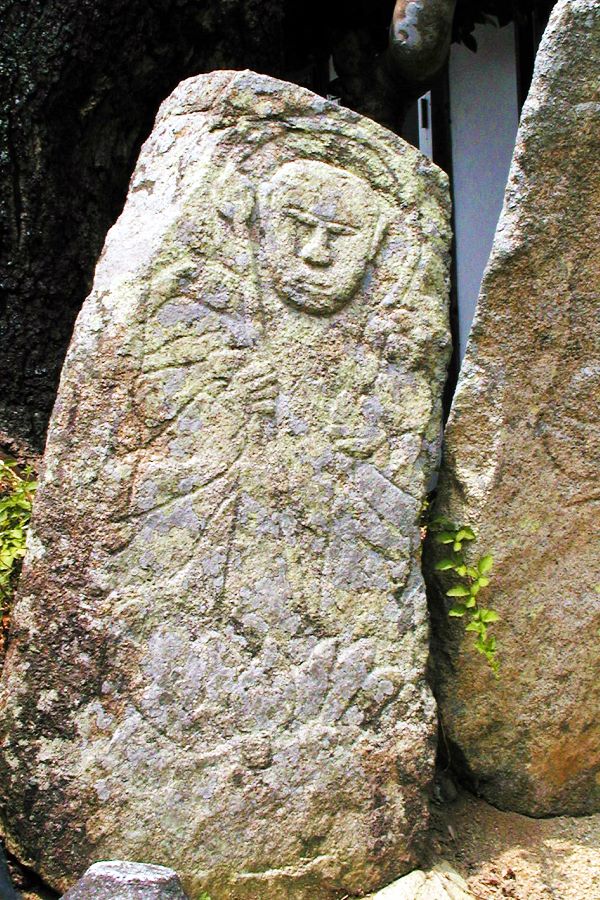

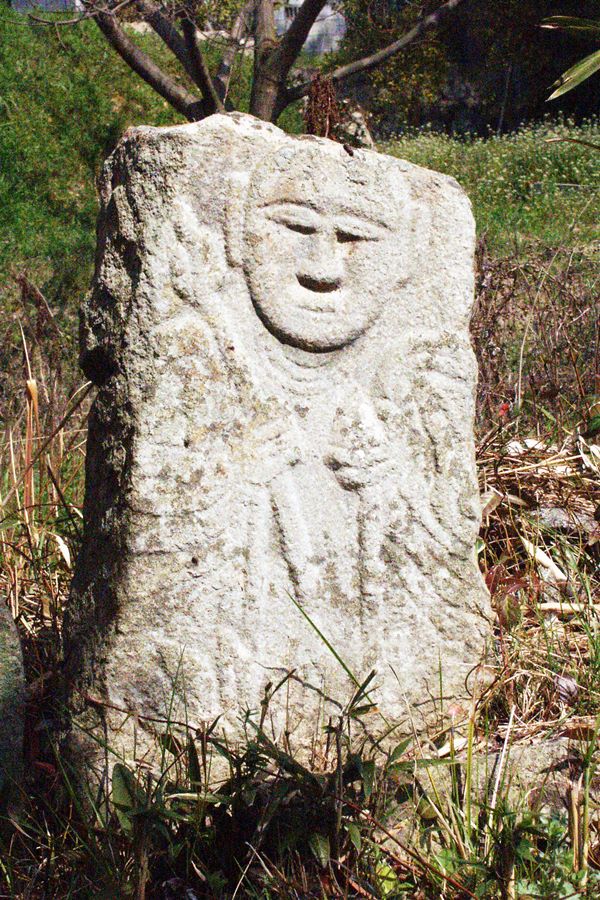

秀吉の水攻めで知られる高松城のある岡山市高松付近を中心とした一帯には、薄肉彫りと線彫りを組み合わせた素朴で独特な表現の石仏が百四十体あまりある。三角形の団子鼻と目尻の下がった三日月形の眼、小さなおちょぼ口を配した独特の面相が印象的である。現在これらの石仏は文英様石仏と呼ばれ、年銘資料から天文2年(1533)から天正10年(1582)に至る約50年の間に造立されたものであることがわかる。 |

文英様石仏と呼ばれるのは、これらの様式の石仏の先駆となった四体の石仏に「文英」と人名が刻まれいるためである。その四体とは、岡山市中島の関野家裏1号石仏と関野家の文英座元石仏、岡山市大崎の大崎廃寺跡地蔵石仏および持宝寺十一面観音石仏である。 これら石仏には、「文英施」「天文三年五月」(関野家裏1号石仏)、「念佛講文英筆」「天文四年乙未五月□日」(大崎廃寺跡地蔵石仏)、「天文十四年三月吉日」「福成寺文英誌」(持宝寺十一面観音石仏)、「英座元」(文英座元石仏)の銘文がある。これらの銘文から、文英は、福成寺(高松地区の平山にその廃寺跡がある)に所属する僧侶で、念仏講を主催する、天文三年(1534)から天文十六年(1547)にかけて、これらの石仏を彫った、もしくはこれらの石仏の下絵や下図を書いたと考えられる。(『謎の石仏 文英の石仏』のページ参照) 天文四年(1535)の紀年銘の持つの江口家墓地1号石仏(岡山市門前)、天文三年(1534)の紀年銘の持つ報恩寺4号石仏(岡山市門前)、銘はないがほぼ同じ頃の制作と考えられる遍照寺1号石仏などの石仏も、文英銘の石仏と同じ薄肉彫りと線彫りを組み合わせた独特な表現で、文英や文英と関係する人々が係わったと考えられる。 同じような表現の石仏(文英様石仏)は、高松平野(岡山市)を中心に総社・足守地区(総社市・岡山市)、山陽盆地(赤磐市の旧山陽町・旧赤坂町)、旧上道郡地区(岡山市)に約150体見つかっている。それらは、天文年間(1532~1554)から天正10年(1582)にかけての戦国動乱の真っ最中の約50年間の造立で、延命地蔵を中心に十一面観音・客人(まれびと)大明神・法華題目・厳島弁財天などの雑多な神仏が彫られている。「為逆修」「預修□□」「為妙善」「念仏講」「庚申衆」などの銘文から、追善供養・個的供養のため、文英に代表される半僧半俗的性格を持つ僧の指導の下、吉備の民衆によって造立されたものと考えられる。 仏像の基本図像や規範に縛られることなく、自由に表現した素朴で力強い文英様石仏は、戦国時代の民衆の息吹が感じられる全国に類例の見ない魅力的な石仏群である。

|

※石仏の名前は山陽新聞社サンブック『吉備の文英様石仏』に基づく。 | |