| 北条五百羅漢 | ||

|

||

| 兵庫県加西市北条町北条1293 「江戸時代初期」 | ||

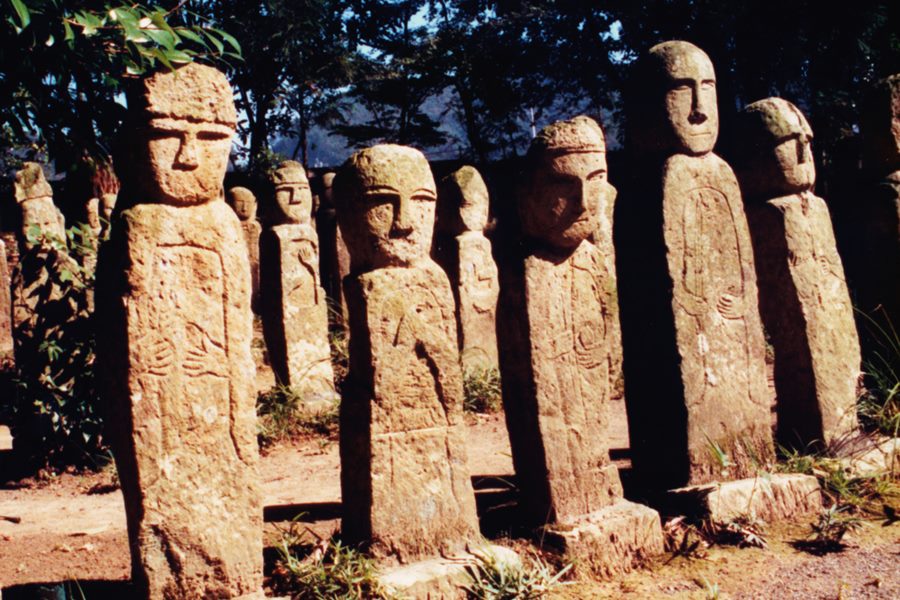

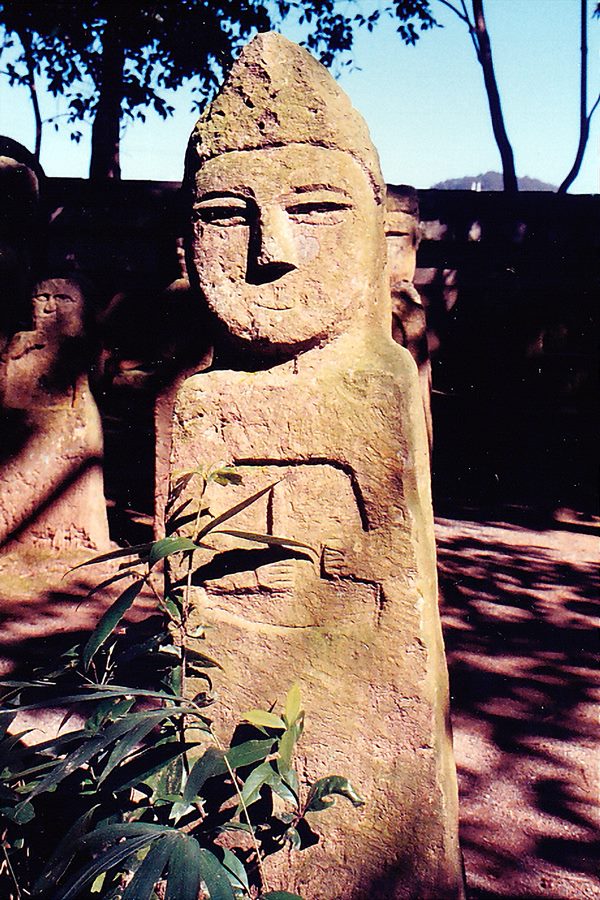

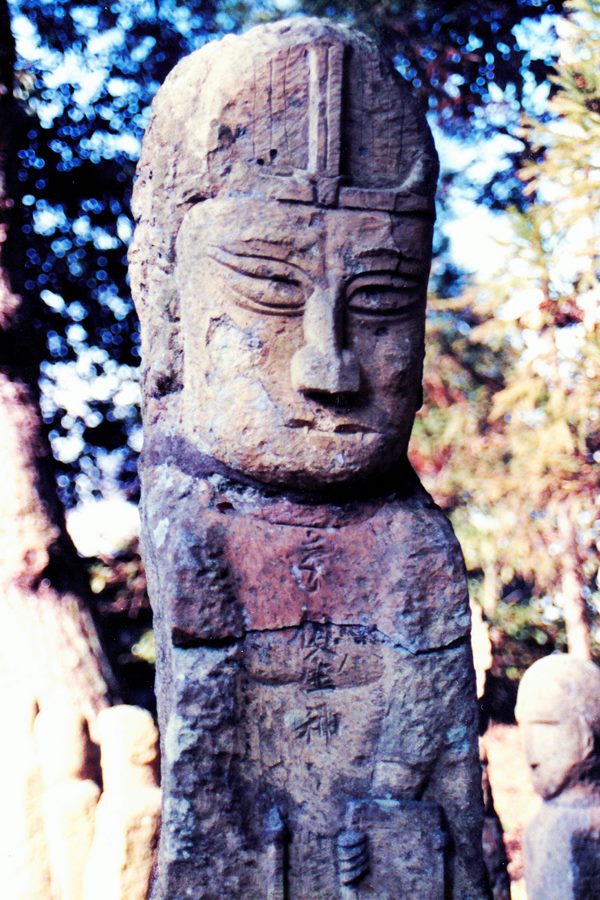

| 北条鉄道の終点「北条町」駅の北にある住吉神社と酒見寺の境内を北進すると北条五百羅漢で知られた羅漢寺にでる。「慶長十五年(1610)二月廿一□」の刻銘を持つ仁王像が入口にひかえている。境内の奥に、約400体に及ぶ五百羅漢石仏が林立している。釈迦三尊・冥界仏・眷属など20数体以外は方柱形の石材に頭部だけ刻みだした羅漢で、他にあまり例を見ない特異な造形美の石仏である。古くから「親が見たけりゃ北条の西の五百羅漢の堂に御座れ」と謳われていて石仏の中に、必ず親や子に似た顔があると言われ、全国的に知られた五百羅漢石仏である。 | ||

|