|

||||

|

||||

|

| 令和4年7月31日 大和高原の石仏25・26 | |||

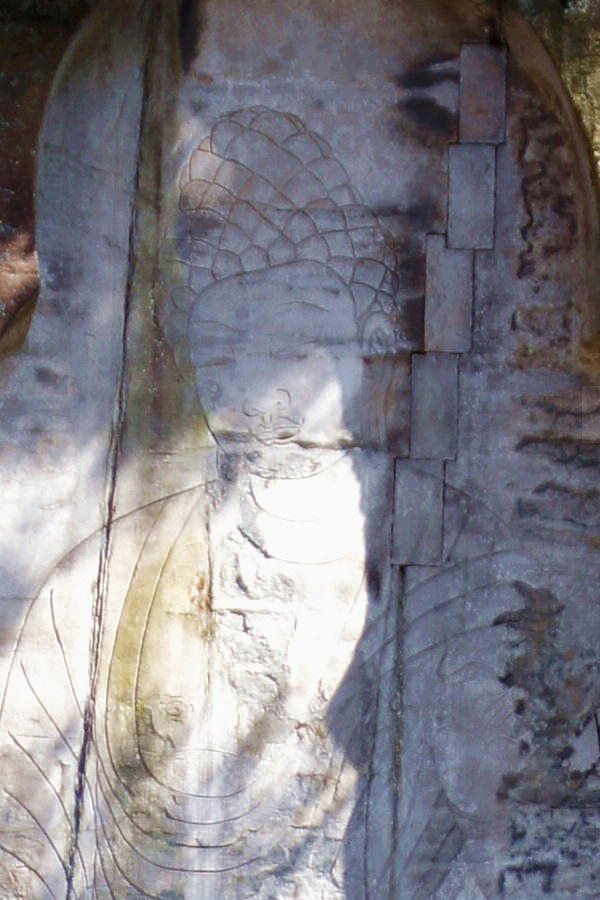

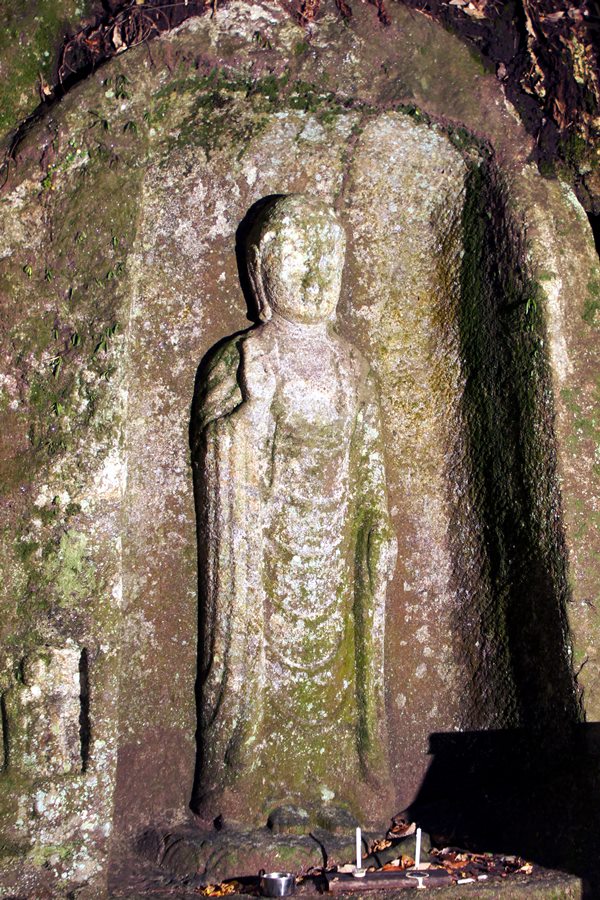

| 大和高原の石仏25 大野寺弥勒磨崖仏 | |||

| 奈良県宇陀市室生大野 「承元3年(1209) 鎌倉時代初期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 高さ約30mの岩に二重光背を彫りくぼめ、像高11.5mという巨大な弥勒立像を線彫りしている。大野寺の前、宇陀川の清流をはさんだ大岸壁に刻まれた大磨崖仏は周りの風光と相まって雄大で魅力的である。 興福寺の雅縁僧正が、笠置寺の大弥勒像を模して、宋人の石工二郎 ・三郎らに彫らして、 承元3年 (1209)に完成させたのがこの弥勒磨崖仏である。 |

|||

|

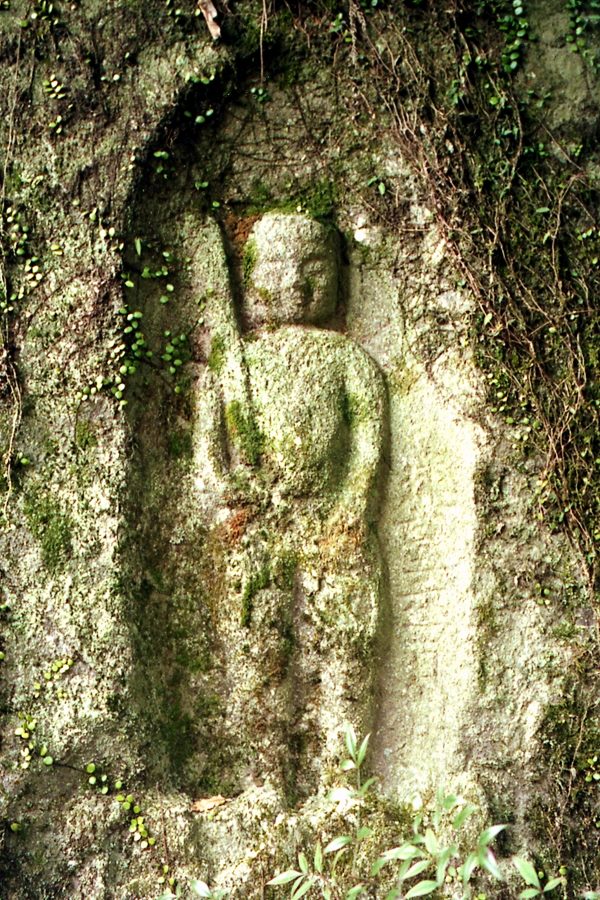

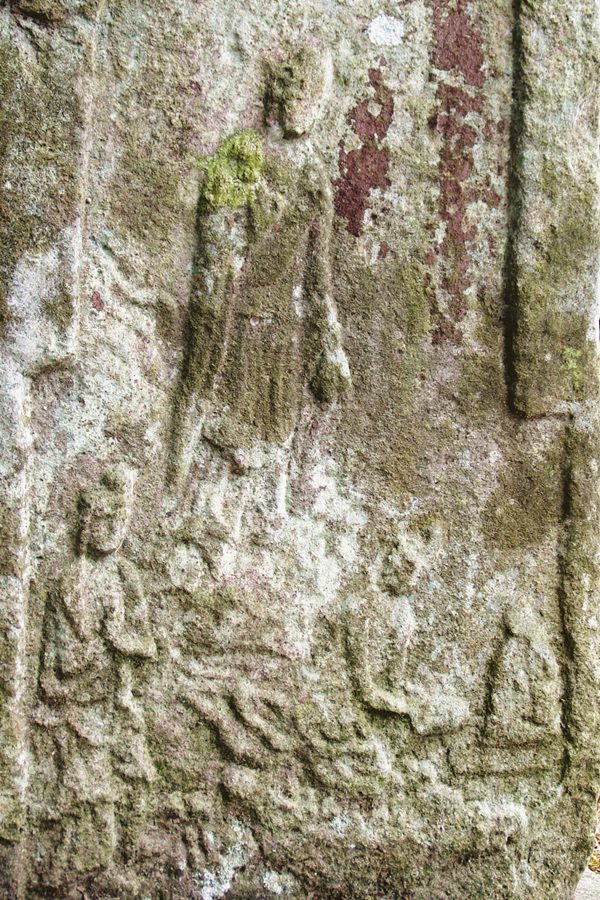

| 大和高原の石仏26 向淵三体地蔵磨崖仏 | |||

| 奈良県宇陀市室生向渕 「建長6(1254)年」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 集落の西はずれの畑の中に建つ堂に「穴薬師」と呼ばれるこの三体地蔵がある。凝灰岩の四隅を落とした正八角形の石材を利用して作られたもので、中央に蓮華座を設けて高さ150㎝の二重円光背の彫り窪みをつくり、像高130㎝の宝珠と錫杖を持つ地蔵立像を厚肉彫りする。その両側には同じく二重円光背の彫り窪みをつくり、中尊よりやや小さい像高90㎝の地蔵立像を厚肉彫りする。両脇持は共に、右手を下げて与願印を示し、右手で宝珠を持つ古式の地蔵である。 充実感のある、鎌倉中期らしい写実的な表現の地蔵石仏で、三体地蔵形式では最も古い様式である。施主名と共に建長6年(1254)の紀年銘を像の間に刻む。 |

|||

|

| 令和4年7月30日 大和高原の石仏22~24 |

| 大和高原の石仏Ⅲ |

|

| 「大和高原の石仏Ⅲ」は「大野寺磨崖仏」「向淵三体地蔵」などがある国道165号線周辺の宇陀市の石仏紹介する。この地域は近鉄大阪線が国道165号線に平行して通っていて、大和高原の中では交通の便がよく、宇陀市榛原地区のように新興住宅地が広がっている場所もある。また、宇陀市の大宇陀松山地区や宇太水分神社のある宇陀市菟田野地区など古い町並みもあり、丘陵と茶畑と狭い水田が広がる素朴な山村の「大和高原の石仏Ⅰ・Ⅱ」とは少し違っているが、ここで紹介する石仏のある場所は路線バスが廃止されたところも多くあり、「大和高原の石仏Ⅰ・Ⅱ」よりアクセスに苦労する石仏が多い。 桜井市の東部の山中の瀧倉にある「西法寺地蔵石仏」・「瀧倉弥勒石仏」や宇陀市室生地区の笠間川流域の「つちんど墓地阿弥陀三尊石仏」・「滝山(下笠間)阿弥陀磨崖仏」は路線バスが廃止され、バスなどを利用して歩いて訪れるのは難しい。しかし、「西法寺地蔵石仏」や「つちんど墓地阿弥陀三尊石仏」・「滝山阿弥陀磨崖仏」は鎌倉時代の優れた石仏で自家用車やタクシーを利用して是非とも見てほしい石仏である。 「大野寺弥勒磨崖仏」は大和高原の石仏では最も知られた石仏で承元3年(1209)、後鳥羽上皇臨席のもと開眼供養された像高11mを越える巨大な磨崖仏である。近鉄「室生口大野」駅の近くにあり、しだれ桜が咲く春には多くの観光客で大野寺は賑わう。同じく観光客で賑わう室生寺には古い石仏は見られないが、金堂前の東側の大きな岩に珍しい「軍荼利明王」の磨崖仏がある。他に「室生口大野」駅の北3㎞には地蔵磨崖仏の秀作「向淵三体地蔵磨崖仏」がある。 宇陀市の旧榛原町の石仏では宇陀川の支流の向こう岸の岩に彫られた「濡れ地蔵磨崖仏」も鎌倉時代の地蔵磨崖仏である。他に室町時代の「大内峠十三仏」や大宇陀地区の「お茶目庚申」と称される「大願寺庚申塔」を紹介する。 |

| 大和高原の石仏22 西法寺地蔵石仏 | |||

| 奈良県桜井市瀧倉197 「鎌倉時代後期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 滝倉の村の北端にある西方寺の参道の石段の道脇に立つ。高さ1.75m、 二重光背形を厚く作り、蓮華座上の地蔵菩薩立像を厚肉彫りする。右手に丁寧に彫られた錫杖頭の錫杖を持ち、左手は高く胸前に上げて宝珠を持つ。引き締まった面相の重厚感のある秀作である。七廻峠の地蔵石仏とともに 大和高原の代表的する地蔵石仏であ る。 | |||

|

| 大和高原の石仏23 滝倉弥勒石仏 | |||

| 奈良県桜井市滝倉 「鎌倉末期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 長谷寺の本地主神としてまつられてきた滝倉明神の本殿前参道を少し下がった所にある。自然石に高さ1mの二重光背を彫りくぼめ、その中に弥勒仏を半肉彫りする。 右手を下げて掌を、 左手は片前に上げて甲を見せ、ともに指を伸ばす珍しい印相である。 | |||

|

| 大和高原の石仏24 濡れ地蔵磨崖仏 | |||

| 奈良県宇陀市榛原山辺三 「建長6(1254)年」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 国道165号線沿いの山辺三の集落から近鉄大阪線の線路を越えた南に下った谷あいに建長6(1254)年の紀年銘の濡れ地蔵磨崖仏がある。 川の向こう岸の岩に、高さ184mの船型の彫り窪みをつくり、線刻の頭光背を負って蓮華座に立つ地蔵立像を半肉彫りしている。大きな頭の錫杖を直立して右手で持ち、左手を胸前に上げて宝珠をささげる。光背面の左右に三体ずつ、六地蔵立像が墨画で描かれていたという。また、光背の外側の左右に太山王と閻魔王が線刻されていて、地蔵十王の信仰が伺える。 濡れ地蔵と呼ばれるのは、山から滴る水で常に濡れているところから名付けられたものである。この川は宇陀川の支流にあたり、宇陀川に作られた室生ダムのため、増水時はダム湖の一部となり、増水時は濡れ地蔵は水没してしまう。 |

|||

|

| 令和4年7月29日 大和高原の石仏20・21 | |||

| 大和高原の石仏20 三谷寝地蔵・阿弥陀磨崖仏 | |||

| 奈良県桜井市三谷小字下の佛 「延慶2(1309)年」 | |||

|

|||

| 寝地蔵の脇に立つ地蔵石仏は建武2年(1335)の造立 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 奈良市都祁地区の藺生町から桜井市の小夫嵩方・三谷方面に抜ける旧道の藺生峠の林の中に阿弥陀磨崖仏と地蔵磨崖仏がある。高さ3mをこえる大きな花崗岩に阿弥陀と地蔵を彫ったものだが、石が割れて左の地蔵の方だけ転落して、横向きになっている。 120cmの船型を彫りくぼめ、錫杖と宝珠を持つ端正な像高102㎝の地蔵菩薩立像を半肉彫りする。 地蔵は横になったままで、「ネンゾ(寝地蔵)」と呼ばれている。 三谷阿弥陀磨崖仏はもとは、 寝地蔵と2体の対になった磨崖仏であった。 高さ約60cmの二重光背を彫りくぼめ蓮華座に座す定印阿弥陀如来を半肉彫りする。端正な表情の整った石仏である。寝地蔵の左右の岩面に藺生(いう)の住人祐禅浄覚房が延慶2年(1309)造立した旨が刻まれている |

|||

|

| 大和高原の石仏21 歓楽寺地蔵石仏 | |||

| 奈良県奈良市都祁南之庄町1124 「元亨2(1322)年」 | |||

|

|||

|

|||

| 歓楽寺は、南ノ庄集落の南にある高野山真言宗の寺院で、本堂は鄙びた民家風の建物である。本堂東南の山裾に、小さな覆屋があり、その中に三体の地蔵が安置されている。 三体の真ん中にある地蔵が都祁地区で最も古い元亨2(1322)年の年号銘を持つ。高さ1mほどの長方形の花崗岩の石材に枠いっぱいの彫り窪みをつくり、像高80㎝の、錫杖と宝珠を持つ地蔵を半肉彫りしたもので、七廻峠地蔵石仏のような豪快さや力強さに欠けるが、整った姿の穏やかな面相の地蔵である。 |

|||

|

| 令和4年7月28日 大和高原の石仏18・19 | |||

| 大和高原の石仏18 七廻峠地蔵石龕仏 | |||

| 奈良県天理市福住町別所 「建長5(1253)年」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 福住別所から帯解方面へ抜ける旧道の七廻峠にある(別所から約600m)。花崗岩の荒切石を組み立てて石龕を作り、その中に、像高148cmの地蔵菩薩を安置する。 地蔵は二重円光背を負って、錫杖と宝珠を持つ姿を厚肉彫りたもので、力強く迫力のある地蔵石仏である。大和を代表する地蔵石仏の一つである。今は通る人もほとんどいない街道にあるが、峠の守り神として造立されたもので、荒切石の石龕と共に、山中の峠という環境が、野性味と豪快さを際立たせている。 光背面に「建長五年癸丑十一月七日造立之中臣勢国弘也」と達者な銘文が刻まれている。 |

|||

|

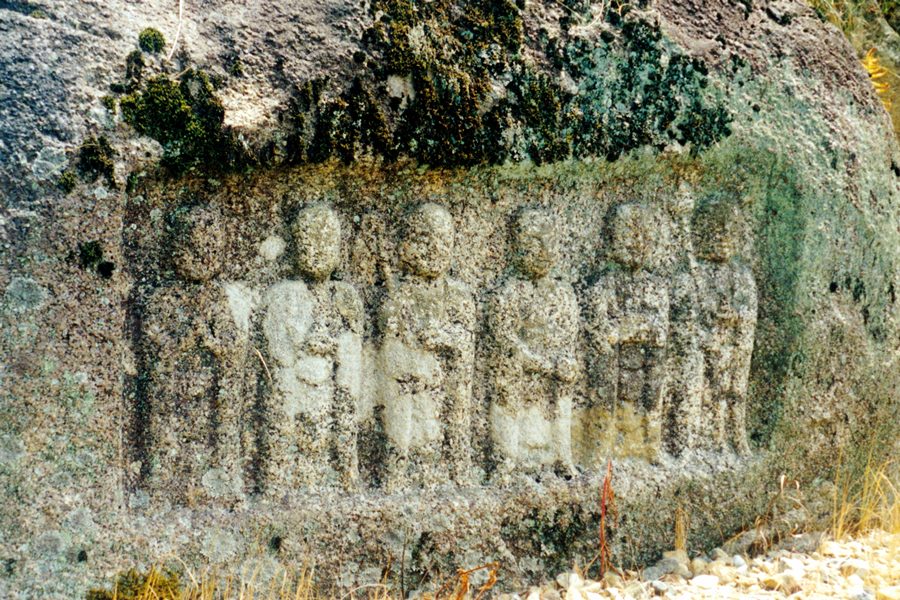

| 大和高原の石仏19 治田地蔵十王磨崖仏 | |||

| 三重県上野市治田 「室町時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 名阪国道「五月橋インター」の東方、名張川に沿って南へ2㎞ばかり進むと、名張川の右岸にある山添村村立のキャンプ場がある。そのキャンプ場の対岸に大小の岩壁が見える所がある。その岩壁の向かって右端の岩面に薄肉彫りと線刻を組み合わせて彫られた大きな地蔵立像がある。地蔵菩薩の右下と左下に十王像が彫られている。治田地蔵十王磨崖仏である。 地蔵立像は右手に錫杖、左手に宝珠を持つ姿で、衣紋の線は大まかで、顔も品位が感じられず鎌倉期の磨崖仏に比べると劣る。しかし、川岸の岩の魅力と高さ4mという大きさがそれを補い、一見の価値のある磨崖仏である。像の左右の十王は左が閻魔王、右が太山王である。 近くに吊り橋があり、歩いて対岸に渡ることができ、近くの岩に残りの十王が彫られていることか確認できる。下流に高山ダムがあるため雨期には下方が水没してしまう。 |

|||

|

| 令和4年7月27日 近くの田園地帯にて |

| チュウサギ・カワラヒワ |

| 20日にセッカを撮影した場所に行きました。セッカの鳴き声は時々聞こえるのですが、姿を見られませんでした。撮影したのはチュウサギとカワラヒワです。 |

|

| 夏に見るダイサギは亜種チュウダイサギでチュウサギと大きさはあまり変わりません。そこで、口角で見て区別するのですが、この夏見たのはコサギ以外は口角が眼の後ろまであるダイサギばかりでした。この日もチュウダイサギだろうとカメラを向けました。すると口角が眼の下でした。今年初めて見たチュウサギです。 |

|

|

|

| セッカの声が聞こえる場所で姿を見たのはカワラヒワでした。数羽のカワラヒワが水田や畑の上を鳴きながら飛んで電線にとまります。 |

|

|

|

|

| 令和4年7月26日 大和高原の石仏15~17 | |||

| 大和高原の石仏15 下入田阿弥陀石仏 | |||

| 奈良県天理市福住下入田 「応長元年(1311) 鎌倉後期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 福住ICの北、国道25線の道の横の川沿いにある。自然石に壺形光背の彫りぼみを作り、像高94cmの阿弥陀来迎立像を半肉彫りする。 自然石の屋根石を置き、頂上に宝珠のように丸石を載せている。 | |||

|

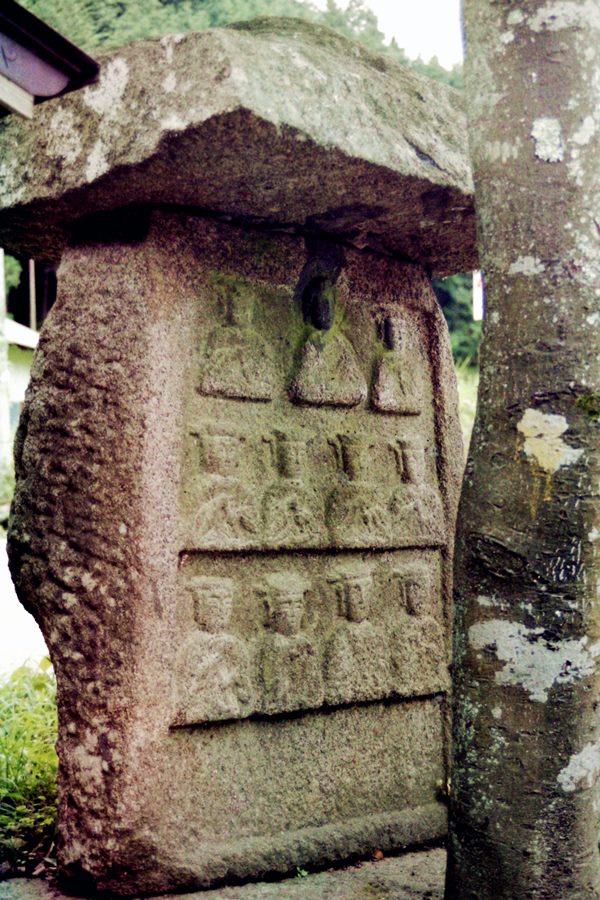

| 大和高原の石仏16 浄土の十王石仏 |

| 奈良県天理市福住町浄土 「江戸時代」 |

|

|

|

| 福住浄土の都祁氷室神社の近くの道端に、 総高160cmの笠石仏形式の十王石仏がある。身部表面に枠取りをして三段に十一体の像を半肉彫りする。上段中央の像は阿弥陀像で、他は笏を持ち道服を着た座像の十王像である。年号を刻むが摩滅して読めない。江戸中期の作と思われる。近世になると各王を一体ずつ別々に彫ったもののほか、このように1つの石に10体を全部彫刻したものや、石祠や石憧の各面に10体を分けて彫刻しているものが多く見られるようになる。 |

|

| 大和高原の石仏17 泥かけ地蔵 | |||

| 奈良県天理市福住町別所 「明徳元年(1390) 南北朝末期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 長福住町別所の北の端、街道脇の三叉路にこの双仏石は立つ。 明徳元年の造立で、双仏石としては最古最大である。 阿弥陀の西方浄土に往生するには地蔵の慈悲にすがらねばならないので、このような双仏石はつくられた。 大和にはこのような双仏石は多くみられる。泥をかけて安産を祈る風習によって、泥かけ地蔵」と呼ばれる。 |

|||

|

| 令和4年7月24日撮影 近くの水田地帯にて |

| カイツブリ幼鳥 |

| 近くの田園地帯を回りました。コチドリのいた休耕田は水が引いて乾いてしまいコチドリはいません。20日にセッカを撮影した場所では、鳴き声が時々聞こえていたので、小一時間粘ったのですが、撮影できませんでした。そこで近くのため池を回りました。2カ所のため池にカイツブリの幼鳥がいました。 |

|

| 最初に行ったため池には産毛が少なくなった少し大きくなった2羽の幼鳥がいました。 |

|

|

| 次に行ったため池には親とともに4羽の幼鳥がいました。 |

|

|

| このため池は金魚の養殖に使われていて、先頭の幼鳥は金魚を咥えています。 |

|

| 令和4年7月23日撮影 近くの水田地帯にて |

| コチドリ |

| 前日に引き続いてコチドリです。前日コチドリがいた休耕田から少し離れた水が引き始めた休耕田に2羽のコチドリがいました。2羽とも若鳥と思われます。1羽は頭部は淡褐色で幼鳥です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年7月22日撮影 近くの水田地帯にて |

| コチドリ若鳥 |

| この18日に見たアオアシシギや前日に見たクサシギを目当てで近くの水田地帯に行きました。この日はそれぞれがいた水の張った休耕田や毎年休耕田になる田んぼを回ったのですが鳥はまったく見られませんでした。あきらめて帰ろうとした時、去年ま稲作がおこなわれていた休耕田を見つけて、何気なく車から見てみるとコチドリらしい鳥が、休耕田の奥にいるのを見つけました。 |

|

| 金色のアイリングが目立ったのでコチドリと思って撮影しました。見直してみると首の黒い輪が目立たず、嘴も長いように見えてイカルチドリにも見えたのですが、「コチドリの若鳥て首の黒い輪が目立たないのだう」としてコチドリとして載せました。 |

|

|

|

|

| 令和4年7月21日 少し遠くの神社にて |

| アオバズク |

| 15日にアオバズクを撮影した神社に行きました。雛が3羽巣立っていました。 |

|

| 行ってまず2羽の巣立った幼鳥を見つけました。同じ枝にとまっていないためか2羽は同じ方向を向いてくれません。 |

|

|

|

|

|

|

| 親鳥の雄は2羽の幼鳥の少し下の枝で見守っていました。 |

|

|

|

| 雌は幼鳥から少し離れた枝にとまって2羽を見下ろしていました。 |

|

|

| 親や2羽の幼鳥から少し離れた藪の中にもう1羽幼鳥がいました。地上から1mほどの位置で蛇など襲われないか心配です。 |

|

| 令和4年7月21日撮影 近くの水田地帯にて |

| クサシギ |

| アオバズクを撮影した帰りに18日アオアシシギを撮った水田地帯に寄りました。アオアシシギがいた所から400mほど離れた水の張った休耕田にクサシギがいました。この休耕田には毎年クサシギが入ります。7月にクサシギをこの10年間で見たのは2回目です。クサシギは冬鳥のはずなんですが。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和4年7月20日 近くの田園地帯にて |

| セッカ |

| 18日アオアシシギを撮った水田地帯から2㎞ほど離れた田園地帯へ行きました。水の張った休耕田はなく、田んぼに混じってイチジクや黒豆の畑が目立つ場所です。所々に草の生えた休耕田があります。アマサギとセッカがいると聞いたの来たのですが、アマサギはいませんでした。セッカはいて、枯れた草にとまって鳴いていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年7月19日 大和高原の石仏12~14 |

| 大和高原の石仏Ⅱ |

|

| 国道25号線のバイパスとしてできた名阪国道の開通によって工業団地やゴルフ場があちこちにでき大和高原も変わったが、田畑や小高い山が点在するのどかな景色はあまり変わっていない。ここでは国道25号線と名阪国道の周辺の石仏・磨崖仏を紹介する。大和高原から一般国道の25号線と三重県亀山まで並走している。 天理の市街地付近から大和高原へ上る道は名阪国道と一般国道25号線は並走せず少し離れていて、25号線は石上神宮付近から布留川に沿って上る道である。その途中の天理市苣原町には十三仏板碑で最も大型で優れたものとして知られている「大念寺十三仏板碑」がある。名阪国道は西名阪道に引き続いてまっすぐ大和高原に向かうが途中で大きく北へ大きく迂回して急坂を登って行く、その急坂にあるのが五ヶ谷ICである。このあたりは旧五ヶ谷村(現在は奈良市)で米谷・中畑・興隆寺・南椿尾などの集落があり、「南椿尾地蔵磨崖仏」「米谷不動磨崖仏」がある。 天理市の名阪国道福住ICのある福住町で一般国道25号線と名阪国道は交差しこの後、一般国道の25号線は時々、交差しながら並走している。福住町の下入田・浄土・別所には「下入田阿弥陀石仏」「十王石仏」「泥かけ地蔵」「七廻峠地蔵石龕仏」がある。 天理市福住町の東は「一本松IC」「針IC」のある奈良市針町で、その針町の南が山辺高校や都祁水分神社のある旧都祁村(現在は奈良市)である。旧都祁村の南之庄(奈良市都祁南之庄)にある歓楽寺には鎌倉時代の地蔵石仏がある。旧都祁村の藺生(奈良市藺生町)の南の桜井市の小夫嵩方・三谷方面に抜ける山道には「三谷寝地蔵磨崖仏」がある。 大和高原の東の端を名張川が流れていて、大和高原の川の多くが名張川や名張川の下流の木津川の流域になっている。西名阪の五月橋ICの近くの名張川岸の岩壁には「治田地蔵十王磨崖仏」がある。 |

| 大和高原の石仏12 大念寺十三仏板碑 | |||

| 奈良県天理市苣原町1221 「天文24(1555)年 室町時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 大和の十三仏板碑で最も大型で優れたものとして天理市苣原町の大念寺十三仏板碑が知られている。室町時代後期の天文24(1555)年の紀年銘を持つ。天文年間は生駒谷・平群谷の十三仏碑が多数造られた時期であること、大念寺と同じ融通念仏宗の寺院は十三仏板碑のある石福寺・興融寺をはじめとして生駒谷・平群谷には多いことなど生駒谷・平群谷の十三仏碑との共通点が見られる。高さ198㎝、上幅52㎝、下幅47㎝で頭部を山形に造る。天蓋を設けた下に虚空造菩薩、その下四段三列に十二尊像を半肉彫りで配する。像容・蓮華座とも丁寧に彫られていて好感が持てる。 | |||

|

| 大和高原の石仏13 南椿尾地蔵磨崖仏 | |||

| 奈良県奈良市南椿尾町 「江戸初期」 | |||

|

|||

|

|||

| 名阪国道「五ヶ谷」ICの西1.9㎞の「椿尾町」のバス停付近の道の上手に地蔵石仏がある。その地蔵石仏横の細い道を登ったところに地蔵岩がある。地蔵岩には地蔵・阿弥陀の双仏・阿弥陀・梵字仏・五輪塔・宝篋印塔・など合計43点が刻まれていて、五輪塔に江戸初期の「元和元(1615)年」の刻銘がある。地蔵岩の右上の地蔵像が最も大きく、作風もよい。船型の彫り窪みをつくり、錫杖と宝珠を持った厚肉彫り地蔵立像である。岩肌に藤の木が巻き付いていて、野の仏らしい風情を見せている。 | |||

|

| 大和高原の石仏14 米谷不動磨崖仏 |

| 奈良県奈良市米谷町 「室町時代」 |

|

|

|

| 名阪国道にかかる薬師橋の谷あいの巨岩に、高さ35cmの火焔形を彫りくぼめ岩座上に立つ像高88cmの不動立像を半肉彫りする。 胸の所に{「カーン」 と不動明王の種子を刻む。 形式化した室町初期の作風であるが、谷沿いの高さ3mを越える巨岩に彫られいるため、岩自体の魅力が迫力のなさを 補っている。 |

|

| 令和4年7月18日 近くの水田地帯にて |

| アオアシシギ |

| 久しぶりに近くの水田地帯に行きました。コチドリでもいないかなと思って行ったのですが、やはりコチドリが見られず、ケリ1羽とイソシギ1羽見ただけでした。車を降りて水の張った休耕田を回りました。去年とほぼ同じ田んぼが水の張った休耕田になっていたのですが、まったく鳥は見られません。あきらめて帰ろうとした時、この十年間で初めて休耕田になっている田んぼを見つけました。行って見ると7月中旬というのに旅鳥のアオアシシギがいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年7月17日 地元の山の上の公園にて |

| メジロ・エナガ・コゲラ・ヤマガラ幼鳥 |

| 山の上の公園の桜園の隣の林に混群のメジロとエナガのがいました。 |

|

|

|

|

| メジロとエナガの混群によく混じっているのがコゲラです。今日も1羽コゲラが混ざっていました。 |

|

| ヤマガラの幼鳥です。ヤマガラもエナガなどの混群に混ざっていることがたまにあります。 |

|

|

|

| 令和4年7月16日 大和高原の石仏9~11 |

| 大和高原の石仏9 的野地蔵磨崖仏 |

| 奈良県山辺郡山添村的野 「正安5年(1303)」 |

|

|

|

| 的野集落南端の民家の近くに、道に突き出た大きな花崗岩の岩があり、そこに彫られている。高さ108mの舟形光背ほ彫りくぼめ、 錫杖・ 宝珠を持つ、 地蔵菩薩を厚肉彫りする。立派な錫杖頭で蓮華座の正面の蓮弁は二枚重ねになっている。僧侶のような人間くさい面相の地蔵である。向かって左に「正安五年三月十日 信賢 信順 」の刻銘がある。 |

| 大和高原の石仏10 的野阿弥陀磨崖仏 |

| 奈良県山辺郡山添村的野 「鎌倉後期」 |

|

|

| 布目川の岸の岩にこの阿弥陀磨崖仏は彫られている。 舟形光背を彫りくぼめた中に、蓮華座に立つ像高150cm程の来迎印阿弥陀像を厚肉彫りする。布目川の清流越しに見る、八頭身近いすらっとした長身の姿は印象的である。鎌倉後期の造立と思われる。 |

| 的野の石仏へのアクセス |

| JR「奈良」駅(東口)or近鉄「奈良駅」より「北野」行きバス乗車(1日7本)、「大橋」下車。布目川にそって県道25号線を南へ。 大橋から1.8㎞で不動磨崖仏。不動磨崖仏から東へ110mで常照院阿弥陀石仏。不動磨崖仏から県道25号線を南へ240mで地蔵磨崖仏。地蔵磨崖仏から100mで阿弥陀磨崖仏。 |

| 自動車 名阪国道「小倉IC」より北へ6㎞。(ICより国道25号線に出てすぐ左折して県道127号線を北へ1.8㎞。左折して西へ1.4㎞。右折して県道25号線を北へ2.6㎞で阿弥陀磨崖仏。阿弥陀磨崖仏から100mで地蔵磨崖仏。地蔵磨崖仏から北へ240mで不動磨崖仏。そこから東へ110mで常照院阿弥陀石仏。) |

| 大和高原の石仏11 ほうらく地蔵 | |||

| 奈良県山辺郡山添村北野字下堂 「建武5年(1338) 南北朝初期」 | |||

|

|||

|

|||

| 北野と大塩との道筋のなかぼど、茶畑のはずれの大きな岩にこの地蔵磨崖仏が彫られている。 高さ1mの舟形光背を彫りくぼめ、像高78cmの錫杖 ・宝珠を持つ地蔵を半肉彫りする。衣紋などは形式化が見られるが、 整った姿の地蔵磨崖仏である。地元の人は「ほうらく(法楽)地蔵」と称している。 | |||

|

| 令和4年7月15日 少し遠くの神社にて |

| アオバズク |

| 車で50分かけてアオバズクのいる神社に行きました。つがいと思われる2羽のアオバズクがいました。私にはどちらが雄か雌かわかりません。 |

|

| 神社の近く住んでおられて毎日観察しておられる方によるとこちらが雌だそうです。 |

|

|

|

|

| 少し奥まったところにいた雄?です。 |

|

|

|

|

| 令和4年7月14日 大和高原の石仏6~8 | |||

| 大和高原の石仏6 峰寺不動明王・多聞天磨崖仏 | |||

| 奈良県山辺郡山添村峰寺257 「南北朝時代(建武5<1338>年・室町時代?」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 大橋の東にある東山郵便局の南の丘陵の東の山裾の集落が峰寺で、村の中ほどの小高いところに六所神社がある。六所神社は六所権現とも称され、境内の岩石に祭神の本地仏の多聞天と不動明王が彫られている。不動明王は社殿から向かって左側の岩肌に彫られていて、高さ97cmの火焔光背を彫りくぼめ、岩座に立つ像高75㎝の右手に剣、左手に羂索を持つ、 不動明王立像を半肉彫りする。像の脇に「建武四年四月七日」の刻銘がある。迫力はないが味わいのある姿である。 多聞天は社殿の左奥の斜面の岩肌に、 高さ70cm 舟形光背を彫りくぼめ、 岩座に立つ像高40cmの多聞天立像を半肉彫りする。右手は腰にあて、左手は外側に高く上げ、宝塔を持つ。不動明王より少し下った頃の造立と思われる。 |

|||

|

| 大和高原の石仏7 的野不動磨崖仏 | |||

| 奈良県山辺郡山添村大字的野 「南北朝時代」 | |||

|

|||

|

|||

| 大橋から南へ布目川に沿って2kmほど行ったところの道端の大きな岩に、高さ38cmの火焔形を彫りくぼめ、右手に剣左手に羂索を持つ不動立像を半肉彫り する。小像ながら、張りのあるしっかりとした姿の磨崖仏である。昔、右手の岸壁にあったものが、転げ落ちてその場にまつられてきたもので、「転び不動」と言われている。この付近の集落が的野である。 | |||

|

| 大和高原の石仏8 常照院阿弥陀石仏 | |||

| 奈良県山辺郡山添村的野 「建長5(1253)年 鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

| 山添村の的野には建長5(1253)年の造立銘のある常照院阿弥陀石仏がある。自然石の表面に蓮華座に立つ、上品下生の来迎印の像高1mの阿弥陀像を厚肉彫りしたものである。赤黒い色が目立つためじっくり見ないとわからないが、肉付けや面貌は写実的である。笠石は上面山形状の自然石である。像の脇に「建長五年丁未十月造立」の刻銘がある。 | |||

|

| 令和4年7月13日 山の上の公園と隣町の山中にて |

| ヤマガラとコサメビタキの幼鳥 |

|

| 山の上の公園の桜園にはヤマガラの幼鳥が数羽いました。 |

|

|

|

| 隣町のネムノキのコサメビタキ幼鳥です。 |

|

|

| 令和4年7月12日 福島の来迎供養塔11~13 | |||

| 福島の来迎供養塔11 岩峯寺(観音山)来迎供養塔 | |||

| 福島県石川郡玉川村大字岩法寺字竹ノ内 「鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

福島県の来迎塔の多くが浮き彫りであるが、石川郡周辺には関東と同じような、陰刻の来迎塔の造立が見られる。その中でも優れたものの一つがこの岩峯寺(がんぽうじ)来迎供養塔である。観音山山頂付近の岩峯寺奥の院の観音堂の近くの石堂の中に祀られていたものである。観音山は福島空港建設にともなって山頂部分が削り取られ、奥の院の観音堂も麓に移された。現在は大日如来真言供養塔・陽刻の来迎供養塔などの4体の板碑と一緒に境内の隅に並べられている。 勢至菩薩(像高22㎝)と観音菩薩(像高22㎝)を引き連れて早来迎する阿弥陀如来(像高34㎝)を一部を浮き彫りにして陰刻で表したものである。向かって右端には袂を大きくひるがえして合掌する念仏行者が表されている。 |

||

|

| 福島の来迎供養塔12 安養寺来迎供養塔 | |||

| 福島県石川郡石川町沢井東内打305 安養寺 「応長2(1312)年 鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

安養寺は貞観15(873)年に開山された後、天正元(1573)年に現在地に再建された、天台宗の古刹である。しかし、現在は数十段の石段と小さな本堂が残るのみで往年の面影はない。石段の周りには多くの石造物が見られる。その多くは近世から近代にかけてのもので、庚申塔・淡島像・十王像・奪衣婆など当時の庶民信仰がうかがえるものがたくさんある。 その中で唯一、安養寺の古い歴史を物語っているのがこの来迎供養塔で、応長2(1312)年の紀年銘が残っている。岩法寺来迎供養塔と同じく、勢至菩薩(像高21㎝)と観音菩薩(像高212㎝)を引き連れて早来迎する阿弥陀如来(像高33㎝)を一部を浮き彫りにして陰刻で表したものである。阿弥陀の白毫より発する二条の光明の下に、合掌する念仏行者が彫られている。 |

||

|

| 福島の来迎供養塔13 致道博物館来迎供養塔 | |||

| 山形県鶴岡市家中新町10-18 「鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

致道博物館は庄内藩主酒井氏の後用屋敷跡に作られた博物館で、明治初期の洋風建築や茅葺き屋根が見事な民家などの歴史的な建造物が移築されている。御用屋敷の庭は現在も残っていて、そこに数体の石仏が置かれている。この供養塔はそのうちの一体で、もとは福島県郡山市にあったものである。須賀川・郡山地方の典型的な姿の阿弥陀三尊来迎供養塔である。 地上高79㎝、下幅60㎝、厚さ19㎝の凝灰岩の石材の表面いっぱいに凸型の深さ1.5㎝の彫り窪めをとって、その中に飛雲の上に立つ、阿弥陀三尊を浮き彫りした供養塔である。本尊阿弥陀如来は正面を向いた来迎相(像高38㎝)で、脇侍の観音は本尊の右下に腰を少しかがめて左斜め下を向いて蓮台を捧げ、脇侍の勢至(像高27㎝)は本尊の左下て腰を少しかがめて右を向く。 |

||

|

| 令和4年7月11日 隣町の山中にて |

| キビタキ幼鳥・メジロ |

|

| 9日にコサメビタキとキビタキ幼鳥を撮影した場所に行きました。大きなネムノキでは数羽の小鳥が枝から枝へと飛び移っていました。9日はコサメビタキ幼鳥が何羽もいたのですが、今日は見あたりません。キビタキの幼鳥は1羽いました。 |

|

|

| 飛び回っていた鳥の多くはメジロでした。 |

|

| 令和4年7月10日 大和高原の石仏4・5 | |||

| 大和高原の石仏4 牛ヶ峰大日磨崖仏 | |||

| 奈良県山辺郡山添村牛ヶ峰 「室町時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 牛ヶ峰六地蔵磨崖仏がある墓地の道路を挟んで向かいは、牛ヶ峰大日磨崖仏のある牛ヶ嶺岩屋桝形への参道登山口となっている。 道の右側に「桝形石」と書い

た案内板と昭和になって造られた地蔵石仏がある。そこが、牛ヶ峰への登り口である。 そこから整備された急な登山道を500m程、登ったところ、牛ヶ峰の山頂近くにこの磨崖仏がある。高さ6m、幅13m、 奥行き6mほどある巨大な岩の西南に向かう岩肌に、智拳印を結ぶ金剛界大日如来座像を線刻する。 |

|||

|

| 大和高原の石仏5 のど地蔵 | |||

| 奈良市月ヶ瀬桃香野 野堂 「建長7(1255)年 鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 布目ダムのダム湖の東岸の山添村腰越より東に 800mほど入った谷あいの一角、茶畑の脇にこの石仏が立っている。ここは山添村と旧月ヶ瀬村(現在は奈良市)の市町村境で、石仏があるところは月ヶ瀬である。石仏は二重光背をつくり、 像高107cmの如来像を高肉彫りしたものである。右手は施無畏印、左手は触地印で、当来仏(将来仏)としてあらわされた、 弥勒菩薩(如来)である。この地方の小字、「野堂」から、「のど地蔵」と呼ばれている。 | |||

|

| 令和4年7月9日撮影 隣町の山中にて |

| コサメビタキ幼鳥・キビタキの幼鳥 |

| キビタキをよく撮影している隣町の山に行きました。キビタキの鳴き声は聞こえませんでしたが、ソウシチョウとセンダイムの声は聞こえました。センダイムシクイの声が聞こえた大きなネムノキを見てみると10羽ほどの鳥がネムノキを飛び回っていました。メジロだろうと思いながらカメラを向けてみるとメジロだけでなくコサメビタキの幼鳥もいました。それも1羽だけでなく数羽いるようです。ネムノキは遠い所にありピントかなかなか合わず苦労しましたが、何とか写そうとコサメビタキ幼鳥をカメラで追いかけました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| キビタキの幼鳥もいました。 |

|

| 令和4年7月8日 福島の来迎供養塔9・10 | |||

| 福島の来迎供養塔9 長慶寺来迎供養塔 | |||

| 福島県石川郡玉川村大字小高池ノ入92 「鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

この阿弥陀三尊来迎供養塔は長慶寺の山門前に西面してたっている。 二重光背形に彫りくぼめを作り、 そこに阿弥陀座像を薄肉彫りする。蓮弁と観音・勢至の両菩薩は線彫りである。 郡山から須賀川にかけて見られる浮き彫り像とは違った様式の来迎石仏である。 | ||

|

| 福島の来迎供養塔10 川辺墓地来迎供養塔 | |||

| 福島県石川郡玉川村川辺 「南北朝~室町時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 玉川村川辺の国道118号線の西の小さな丘陵の東南部にある川辺墓地の矢部家(川辺八幡宮宮司家)の墓所の後ろの斜面に立てられている阿弥陀来迎三尊像である。蓮華座の上に立つ阿弥陀如来は薄肉彫りで二重の頭光と放射光を背負う。両脇持も薄肉彫りで早来迎の形式で右下方を向いている。本尊が正面を向いているのでややアンバランスに見える。陽泉寺来迎供養塔などと比べると立体感に乏しく来迎供養塔としては時代下ると思われるが、摩滅も少なく素朴な魅力がある供養塔である。 | |||

|

| 令和4年7月6日撮影 地元の山の上の公園にて |

| コサメビタキ幼鳥 |

| 前日に引き続いて山の上の公園に行きました。ネムノキにはコサメビタキの幼鳥がこの日もいました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和4年7月6日 少し遠い所の広い史跡公園にて |

| オオヨシキリ・セッカ・イタチ |

|

| 葭原や草原では先月と同じようにセッカやオオヨシキリが鳴いていました。オオヨシキリは葭原と木の上を行き来していました。 |

|

|

|

|

| セッカはなかなかよい所にとまってくれませんでした。ようやく木の枯れた枝にとまったのですが、遠い所でした大きくトリミングした画像です。 |

|

|

|

| 草むらに赤茶色の大きな鳥のようなものがいたので、「コジュケイかな」と思ってカメラを向けました。鳥でなく獲物をくわえたイタチでした。撮った後見直してみると獲物はモグラでした。 |

|

| 令和4年7月5日 地元の山の上の公園にて |

| コサメビタキ幼鳥・エナガ |

|

| 山の上の公園の桜とネムノキの木からエナガの声がきこえたので行って見ると、エナガとシジュウカラ・メジロの混群でした。エナガなどを撮影していると、混群の中にコサメビタキ幼鳥がいるのに気がつきました。コサメビタキは枝かぶりなしで撮影できました。 |

|

|

|

|

|

| エナガは動きが速かったですが何とか撮影しました。 |

|

|

| 令和4年7月4日 大和高原の石仏2・3 | 大和高原の石仏2 南田原地蔵石仏 | ||

| 奈良市田原南田原町 「建長年間 鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| 南田原の川沿いの橋のたもとにこの地蔵石仏が立っている。高さ110mの長方形の石材に、二重光背を彫りくぼめ、 高さ73cmの地蔵を半肉彫りしている。 もとは笠石が載っていたらしい。顔は摩滅しているが、整った姿の鎌倉期様式の地蔵石仏である。「建長□年‥‥」 とかろうじて読める刻銘がある。 | |||

|

| 大和高原の石仏3 牛ヶ峰六地蔵磨崖仏 | |||

| 奈良県山辺郡山添村牛ヶ峰 「室町時代」 | |||

|

|||

| 布目湖の東岸にある共同墓地の入り口の階段横に牛ヶ峰六地蔵磨崖仏がある。もとは少し南のダムによって水没した川べりの辻にあったものである。道を挟んだ墓地の向かいは線彫りの大日如像のある牛ヶ嶺岩屋桝形への参道登山口となっている。 高さ80㎝、幅2mほどの平たい岩に高さ50㎝、幅115㎝の枠を彫りくぼめ、像高43㎝の六地蔵を半肉彫りする。小さな磨崖仏であるが一体一体丁寧に彫られていて、左から合掌・古式・幡・柄香炉・梵篋(ぼんきょう)・錫杖と宝珠の姿の地蔵である。 |

|||

|

| 令和4年7月3日 福島の来迎供養塔7・8 | |||

| 福島の来迎供養塔7 観音山磨崖来迎供養塔 | |||

| 福島県西白河郡泉崎村踏瀬観音山 「鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

二瀬川の北岸の断崖に、巾約30mの枠を7段に設け、内部に石造塔婆や板碑を約320余基、浮彫りした搭婆群である。地元では俗に「踏瀬の五百羅漢」と呼ばれいる。現在は東北自動車道の陸橋の下になっている。その供養搭婆群の中心となっているのがこの磨崖来迎供養搭である。 磨崖来迎供養搭は、頭部を山形にし額部・根部を持つ高さ102㎝、巾44㎝~53㎝の板碑を深く彫りだして、板碑の身部に、阿弥陀三尊を薄肉彫りにしたものである。頭部をやや前に傾けて、身体をやや横にひねって立つ阿弥陀像と、腰をかがめ蓮台を持つ観音と合掌する勢至の両脇侍は左の方に向き、飛雲に乗って来迎する様子をあらわしている。像の彫りは、押型状の平板なもので衣紋等は刻まれていない。造立当時は彩色されていたものと思われる。 |

||

|

| 福島の来迎供養塔8 硯石来迎阿弥陀三尊磨崖仏 | |||

| 福島県白河市表郷番沢硯石 「江戸時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

| 令和4年7月2日 大和高原の石仏1 |

| 大和高原の石仏Ⅰ |

|

| 奈良市街地から県道奈良名張(80号)線を東へ進み大和高原の急な断層崖を登ると奈良市田原地区である。茶畑の広がる山里で大安麻呂の墓碑が発見され全国的に知られるようになった。河瀬直美監督の映画「殯の森」の舞台としても知られている。田原地区の南田原集落の外れには伊行恒の作の阿弥陀磨崖仏や鎌倉時代の地蔵石仏がある。 田原地区の中心地から県道奈良名張線を7㎞ほど進むと布目ダムがある山添村の東山地区である。この周辺には「的野阿弥陀磨崖仏」や「峰寺毘沙門天・不動磨崖仏」「のど地蔵(弥勒石仏)」「常照院阿弥陀石仏」など鎌倉~室町時代の磨崖仏・石仏が多くある。ここから7㎞ほど東へ進むと名阪山添ICに着く。その途中の道沿いの茶畑の側の岩には「ほうらく地蔵」と呼ばれる磨崖仏がある。 |

| 大和高原の石仏1 切りつけ地蔵 | |||

| 奈良市田原南田原町 「元徳3年(1331) 鎌倉後期」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 地元の人が「きりつけ地蔵」とよんでいる阿弥陀磨崖仏である。 花崗岩壁に高さ、約2mの長方形を深く彫り込み、蓮華座上に立つ来迎相の阿弥陀像を厚肉彫りする。像の両脇奥壁に、石大工伊行恒が彫刻したことを刻む。行恒は有名な伊派石工の一人で、 和歌山県地蔵峰寺地蔵石仏(重文)など鎌倉後期を代表する石仏を残している。 いずれも、木彫仏に劣らない、丁寧な技法の熟達した作品である。右には追刻の弥勒磨崖仏 (室町時代)もある。 | |||

|

| 令和4年7月1日 福島の来迎供養塔5・6 | |||

| 福島の来迎供養塔5 筑後塚双式来迎供養塔 | |||

| 福島県須賀川滑川東町 「鎌倉時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

街道近くの筑後塚とよばれる平地の雑木林の中に祀られていたものであるが、柏城小学校がその地に建てられ、街道と旧道の分岐点に、種子板碑や二尊石仏とともに移された。現在、立派な覆堂がつくられ多数の板碑や石造物が集められている。 上記の前田川広町来迎供養塔と同じ双式の供養塔である。他に双式供養塔としては芦田塚の来迎供養塔がある。この供養塔は他の二基と比べるとやや小さい。前田川広町来迎供養塔と同じく、飛雲に乗った正面する阿弥陀如来と観音・勢至を薄肉彫りした阿弥陀三尊像を二組並べたものである。しっかりとした彫りであるか前田川広町来迎供養塔と比べると風化が進んで、右側の観音像を除いて、顔の部分は失われている。 |

||

|

| 福島の来迎供養塔6 宝来寺(下宿)来迎供養塔 | |||

| 福島県須賀川市森宿下宿22 「鎌倉後期~南北朝時代」 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

森宿の集落入口に宝来寺がある。その宝来寺の本堂前に、3基の来迎供養塔が立っている。 3基とも板石状の正面に凸字形に輪郭を作りその中に雲に乗った三尊像を刻む。 蓮台を差し出す観音と合掌する勢至は、 腰をかがめていて、 高いところから来迎する動きをうまく表現している。 左端の1基は、三尊とも左下へ向かう姿になっていて、左下には念仏信者をえがく。下鳥渡来迎供養塔と同じ、いわゆる早来迎で他の2基より動的な表現になっている。 | ||

|