|

||||

|

||||

|

| 椷榓係擭俇寧俁侽擔丂丂帺戭偺掚傛傝 |

| 僀僜僸儓僪儕梒捁 |

| 丂枅擔栆弸偑懕偒丄擬拞徢偑晐偔偰栰捁傪嶣塭偟偵峴偔婥偑偟傑偣傫丅崱擔傕愇暓傪傾僢僾偡傞偮傕傝偱偟偨偑丄僀僜僸儓僪儕傪帺戭偺掚偐傜嶣塭偟偨偺偱栰捁傪傾僢僾偱偒傑偟偨丅 丂帺戭偺掚偱悈傑偒傪偟偰偄傞偲僀僜僸儓僪儕偺柭偒惡偑幬傔岦偐偄偺夛幮偺椌偺寶暔偐傜暦偙偊傑偟偨丅偙偺寶暔偺奜奒抜偺庤偡傝傗僥儗價傾儞僥僫偱柭偄偰偄傞僀僜僸儓僪儕偺梇傪枅擭傛偔嶣塭偟偰偄傑偡丅偙偺擔傕丄奒抜偺梮傝応偵僀僜僸儓僪儕偑偄傑偟偨丅 |

|

| 堦尒偟偰丄僀僜僸儓僪儕帗偲巚偭偰僇儊儔傪岦偗偨偺偱偡偑丄傛偔尒傞偲暊晹偺堦晹偑楖姠怓偱偡丅姺塇拞偺梇偺梒捁偺傛偆偱偡丅 |

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧俀俋擔丂丂暉搰偺棃寎嫙梴搩係 | |||

| 暉搰偺棃寎嫙梴搩係丂恗堜揷憃幃棃寎杹奟暓 | |||

| 暉搰導娾悾孲嬀愇挰恗堜揷丂乽姍憅帪戙乿 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

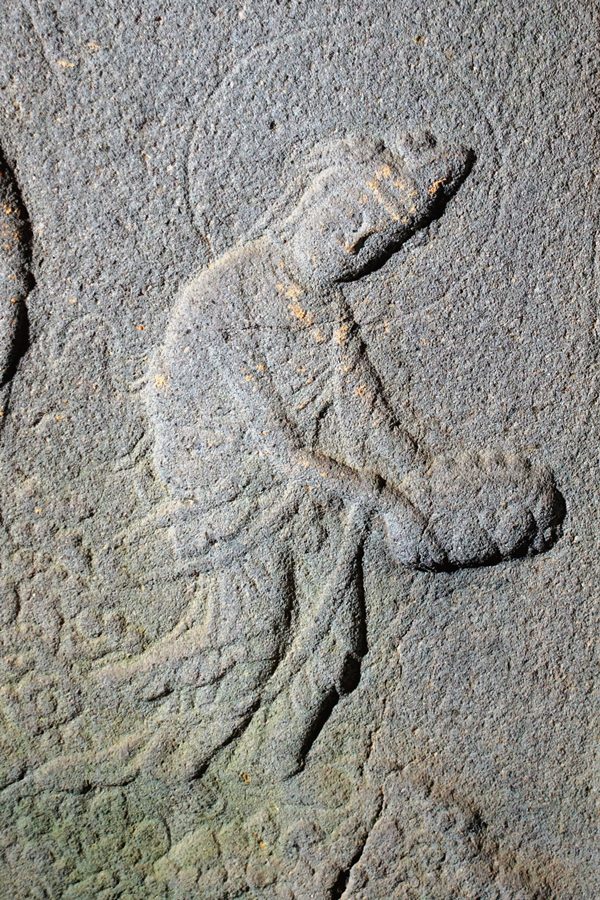

丂彫偝側曟抧偺忋偺奟偵愺偄隃偑挙傜傟偰偄偰丄偦偺拞偵丄垻栱懮棃寎嶰懜憸傪俀慻丄敿擏挙傝偟偨憃幃棃寎杹奟暓偱偁傞丅椉嶰懜偲傕垻栱懮擛棃憸偼憸崅栺俁侾噋丄娤壒丒惃帄偺椉榚帩偼憸崅栺俀俀噋偱偁傞丅杹奟暓偺垻栱懮嶰懜偼擇杮徏巗崟捤丄愹嶈懞娤壒嶳丄敀壨巗昞嫿挰尌愇側偳偵偁傞偑丄憃幃偼偙偺杹奟暓偺傒偱偁傞丅壝楌巐擭(1329)偺杗彂柤傪導暥壔嵿愱栧埾堳埾堳偺揷拞惓擻巵偑敪尒偝傟偰偄傞偑尰嵼偼妋擣偱偒側偄丅 | ||

|

| 椷榓係擭俇寧俀俈擔丂丂彮偟墦偄強偺峀偄偨傔抮偵偰 |

| 僙僢僇丒傾僆僒僊丒僆僆儓僔僉儕 |

|

| 丂僐傾僕僒僔傪栚摉偰偵峴偭偨偺偱偡偑丄僐傾僕僒僔偼尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅抮偺傑傢傝偺溲尨傗憪尨偱偼愭寧偲摨偠傛偆偵僙僢僇傗僆僆儓僔僉儕偑柭偄偰偄傑偟偨丅崱擔偼僙僢僇傪嶣塭偟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 丂抮偺嬤偔偺悈揷愓偺憪尨偱偼傾僆僒僊偑僞僂僫僊傪欨偊偰偄傑偟偨丅悈揷傗幖抧偱傾僆僒僊偑僞僂僫僊傪曔怘偟偰偄傞応柺傪枅擭丄傛偔尒偐偗傑偡丅俆暘傎偳嶣塭偟偰偄偨偺偱偡偑丄傾僆僒僊偼側偐側偐僞僂僫僊傪堸傒崬傔傑偣傫丅僙僢僇偑旘傫偱偒偨偺偱堸傒崬傓偲偙傠偼尒偰偄傑偣傫丅 |

|

|

|

|

| 僆僆儓僔僉儕偱偡丅 |

| 椷榓係擭俇寧俀俀丒俀俆丒俀俇擔丂丂暉搰偺棃寎嫙梴搩侾乣俁 |

| 暉搰偺棃寎嫙梴搩 |

|

| 丂暉搰導偺拞捠傝偵偼丄懡偔偺晜偒挙傝偺垻栱懮嶰懜棃寎斅旇偑暘晍偟偰偄傞丅姍憅帪戙偐傜撿杒挬帪戙偵偐偗偰偮偔傜傟偨傕偺偱丄慄崗憸傕娷傔傟偽丄侾侽侽婎傪墇偡丅 丂暯埨屻婜偐傜忩搚怣嬄偺怹摟偵傛偭偰丄恖偺椪廔偵垻栱懮擛棃偑娤壒丒惃帄曥嶧偲偲傕偵丄嬌妝忩搚傊寎偊偲傞偨傔偵丄棃寎偡傞條巕傪昤偄偨棃寎恾偑暓夋偲偟偰懡偔昤偐傟偨丅偦偺奊傪丄慄挙傝偱幨偟偨愇暓偑丄塅帯巗偺鍛鍃愇乮暯埨屻婜乯傪偼偠傔偲偟偰丄娭搶抧曽偺斅旇側偳偵偐側傝尒傜傟傞祩﹤祦A偄偐偵傕奊夋揑偱丄愇暓偲偟偰枺椡偼朢偟偄傛偆偵巚偊傞丅 偦傟偵懳偟偰丄暉搰偺晜偒挙傝偺棃寎嫙梴搩偼丄敄擏挙傝偲偄偆棫懱揑昞尰偲攚宨偺帺慠宨偺嬻娫偑梟偗崌偄丄棃寎偲偄偆僪儔儅僠僢僋側応柺傪嬻娫揑偵昞尰偟偰偄偰螘苽祩臇蛽I偱偁傞丅摿偵暉搰巗捁搉梲愹帥偺垻栱懮嶰懜棃寎嫙梴搩偼敄擏挙傝偺寙嶌偱偁傞丅 |

| 暉搰偺棃寎嫙梴搩侾丂壓捁搉棃寎嫙梴搩丂 | |||

| 暉搰導暉搰巗 壓捁搉帤帥搶30斣抧丂丂乽惓壝俀(1258)擭丂姍憅拞婜乿 | 丂|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

丂暉搰巗捁搉偺梲愹帥偺嫬撪偺杒懁偺椦偺拞偺暍摪偵埨抲偝傟偰偄傞丅暉搰拞捠傝偺敄擏挙傝偺垻栱懮嶰懜棃寎嫙梴搩孮拞偺嵟屆嵟桪旤嶌偱偁傞丅棃寎報傪寢傇垻栱懮憸傪拞怱偵偟偰丄 巰幰偺嵃傪偺偣傞楡戜傪偝偝偘崢傪偐偑傔傞娤壒曥嶧憸傪慜曽偵丄屻曽偵崌彾偡傞惃帄曥嶧憸偑丄楡戜偵棫偪丄 塤懌傪屻曽偵側傃偐偣傞塤偵忔偭偰惣曽乮塃曽乯偐傜壓傝傞憗棃寎偺條巕傪偁傜傢偡丅 奊夋揑側恾暱偱偁傞偑丄嬻娫偺墱峴偒偑尒帠偵弌偰偄偰丄愇偺旤傪廩暘偵惗偐偟偨愇暓偱偁傞丅 | ||

|

|||

| 丂 | |||

| 暉搰偺棃寎嫙梴搩俀丂挿柦帥棃寎嫙梴搩 | |||

| 暉搰導恵夑愳巗敤揷嫶杮丂丂乽峅挿俀擭(1262)丂姍憅拞婜乿 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 丂壓捁搉寎嫙梴搩偵師偖屆偄傕偺偱偁傞丅暉搰導偺晜偒挙傝偺棃寎愇暓偼丄壓捁搉棃寎嫙梴搩偵戙昞偡傞憗棃寎偲丄惓柺偡傞垻栱懮擛棃偲傗傗壓曽偵崢傪偐偑傔偨娤壒丒惃帄曥嶧傪昞尰偡傞愇暓偵傢偗傞偙偲偑偱偒傞丅 垻栱懮偑惓柺偵岦偔棃寎愇暓偺戙昞嶌偑偙偺憸偱偁傞丅 壓捁搉憸偺傛偆側桪旤偝偼側偄偑丄 挙崗揑偵桪傟偰偄傞丅嶰懜傪傗傗彫偝傔偵崗傓偙偲偵傛傝丄嬻娫傪偆傑偔惗偐偟偰偄傞丅偙偺嫙梴搩偺墶偵偼彫宆偺棃寎嫙梴搩傕偁傞丅 | |||

|

|||

| 丂 | |||

| 暉搰偺棃寎嫙梴搩俁丂慜揷愳峀挰憃幃棃寎嫙梴搩 | |||

| 暉搰導恵夑愳慜揷愳憪抧壓丂丂乽姍憅帪戙乿丂導巜掕廳梫暥壔嵿 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

丂儕僋僔儖恵夑愳岺応偺惣0.5噏丄戜抧偺撍抂晹偵暍摪傪愝偗偰釰傜傟偰偄傞丅惓柺偡傞垻栱懮擛棃偲丄傗傗壓曽偵娤壒丒惃帄傪敄擏挙傝偟偨垻栱懮嶰懜憸傪擇慻暲傋偨丄憃幃棃寎嫙梴搩偱偁傞丅嶰懜偲傕旘塤偺忋偵偺傝丄塃偺娤壒曥嶧偼崢傪偐偑傔偰楡戜傪帩偪丄嵍偺惃帄曥嶧偼崢傪偐偑傔偰崌彾偡傞丅擇慻偲傕傎傏摨偠戝偒偝偱丄垻栱懮憸偼崅偝35乣36噋丄椉榚帩偼28乣29噋偱偁傞丅暉搰偺棃寎嫙梴搩偺拞偱傕桪傟偨傕偺偺堦偮偱丄導偺廳梫暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丅 | ||

|

| 椷榓係擭俇寧俀係擔丂丂椬挰偺嶳偵偰 |

| 僉價僞僉 |

| 丂俁擔傇傝偵椬挰偺嶳傊峴偒傑偟偨丅偙偺擔傕埫偄嶳偺拞偱僉價僞僉傪嶣塭偟傑偟偨丅彮偟墦偐偭偨偱偡偑丄摨偠巬偵俆暘傎偳偲傑偭偰丄帪乆丄殦傝側偑傜塇偯偔傠偄傪偟偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧俀俀擔嶣塭丂丂嬤偔偺悈揷抧懷偵偰 |

| 働儕 |

| 丂傛偆傗偔偡傋偰偺揷傫傏偵悈偐偼擖傝丄懡偔偺揷傫傏偱揷怉偊傕廔傢傝傑偟偨丅僐僠僪儕偐僞儅僔僊偱傕偲巚偭偰棃偨偺偱偡偑丄揷傫傏偱尒偨偺偼僣僶儊偲儉僋僪儕偲働儕偱偟偨丅働儕偼揷傫傏偵嬤偯偔偲埿奷偡傞傛偆偵忋嬻傪旘傫偱柭偒傑偡丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俋丒俀侽擔嶣塭丂丂椬挰偺嶳偵偰 |

| 僉價僞僉 |

|

| 侾俋擔丄椬挰偺埫偄嶳偺拞偱嶣塭偟偨僉價僞僉偱偡丅 |

|

|

|

|

|

| 俀侽擔傕埫偄嶳偺拞偱僉價僞僉傪嶣塭偟傑偟偨丅塇偯偔傠偄側偳傪偟偰丄摨偠巬偵悢暘娫偲傑偭偰偄偰偔傟偨偺偱偡偑丄屻傠岦偒偱偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俉擔嶣塭丂丂抧尦偺嶳偺忋偺岞墍偵偰 |

| 僆僆儖儕亰 |

| 僆僆儖儕偺帗偑偄偨偺偱偡偑巬偐傇傝偱偟偨丅壗偲偐夞傝崬傫偱嶣傠偆偲偟偨偺偱偡偑丄旘傃嫀偭偰偟傑偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俈擔嶣塭丂丂椬挰偺嶳偵偰 |

| 僆僆儖儕 |

| 丂偙偺擔傕椬挰偺嶳傊峴偒傑偟偨丅僉價僞僉丒僜僂僔僠儑僂偺惡偼傛偔暦偙偊傞偺偱偡偑丄僉價僞僉傪偪傜偭偲尒偨偩偗偱嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅寢嬊偙偺擔傕嶣塭偟偨偺偼屚傟栘偺捀忋偱殦偭偰偄傞僆僆儖儕偱偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俇擔嶣塭丂丂椬挰偺嶳偵偰 |

| 僆僆儖儕 |

| 丂導嫬偵偦偭偰俁僇強偺帺慠岞墍傗嶳傪夞偭偨偺偱偡偑丄嶣塭偱偒偨偺偼慜擔嶣塭偟偨椬挰偺僆僆儖儕偩偗偱偟偨丅慜擔偲摨偠屚傟栘偺捀忋偱殦偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俆擔丂丂椬挰偺嶳偵偰 |

| 僆僆儖儕丒僉價僞僉 |

| 丂屵屻偵側偭偰塉偑巭傫偱惏傟娫傕尒偊偨偺偱丄椬挰偺導嫬偺嶳偵峴偒傑偟偨丅僉價僞僉傗僜僂僔僠儑僂偺柭偒惡偑悢僇強偱丄僙儞僟僀儉僔僋僀偺柭偒惡傕侾僇強偱暦偙偊丄媣偟傇傝偵擌傗偐側嶳偱偟偨丅偦偺傛偆側拞丄撍慠丄乽僠儏乕僺傿丂僺傿僠儏乕乿偲僆僆儖儕偺惡偑暦偙偊傑偟偨丅栘偺娫偐傜尒偊傞屚傟偨栘偺忋偱柭偄偰偄傞僆僆儖儕傪尒偮偗偰嶣塭偟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 丂椬挰偺導嫬偺嶳偱偼僉價僞僉偺惡偼傛偔暦偔偺偱偡偑丄嵟嬤偼俀僇強傎偳偱暦偔偩偗偱偟偨丅偟偐偟丄偙偺擔偼悢塇偺僉價僞僉偺惡傪暦偙偊丄壗偲偐僉價僞僉傪嶣塭偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾俁擔嶣塭丂丂椬挰偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂 |

| 丂抧尦偺嶳偱偼僉價僞僉偺惡傪俁僇強偱暦偙偊偨偺偱偡偑丄巔傪偪傜偭偲尒偨偩偗偱嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱丄婣傝偵椬挰偺僠儑僂僎儞儃僂傪嶣塭偟傑偟偨丅 |

|

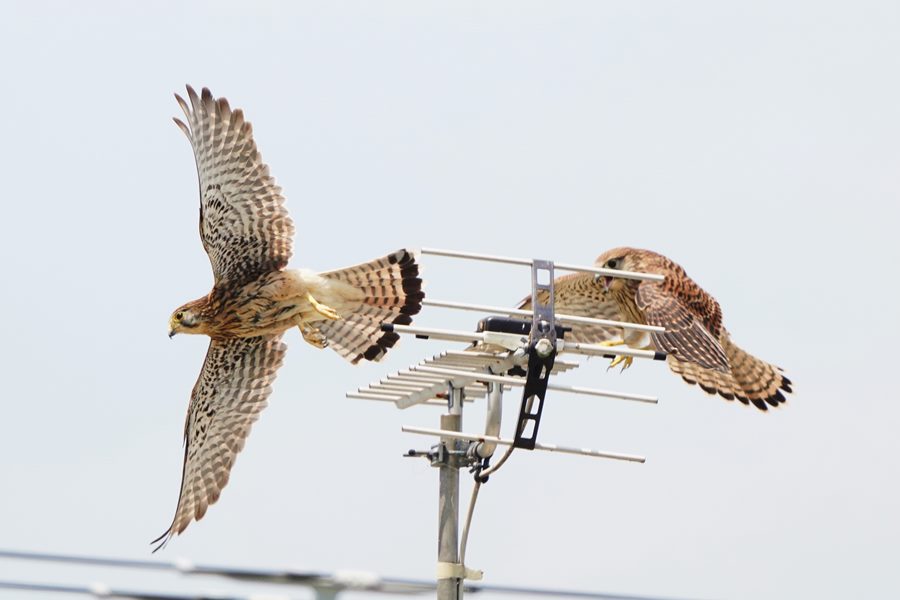

| 偙偺擔傕丄嬤偔偺柉壠偺僥儗價傾儞僥僫偵庒捁偑偄傑偟偨丅偙偺屻丄揹拰傗栘偺忋丄儅儞僔儑儞偺儀儔儞僟偲旘傃堏傝傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 儅儞僔儑儞偺儀儔儞僟偐傜丄傕偆侾僇強丄揹拰偵旘傃堏傝丄憙偺偁偭偨姺婥岴偺偁傞寶暔偺曽傊旘傫偱偄偒傑偟偨丅 |

|

| 丂姺婥岴偺偁傞寶暔偵峴偭偰傒傞偲丄侾塇偺僠儑僂僎儞儃僂偑旘傫偱偒偰寶暔偺憢偵偲傑傝傑偟偨丅崱傑偱捛偄偐偗偰偄偨僠儑僂僎儞儃僂偲堘偆傛偆偱偡丅侾侽擔偵嶣塭偟偰偄偨傕偆侾塇偺庒捁偲巚傢傟傑偡丅偙偺屻丄旘傃棫偪墦偔偺曽傊旘傫偱峴偭偰偟傑偄傑偟偨丅 |

|

| 偟偽傜偔偡傞偲丄寶暔偺旙偵僠儑僂僎儞儃僂偑偲傑傝傑偟偨丅嵟弶偵嶣塭偟偰偄偨庒捁偲巚傢傟傑偡丅 |

|

| 寶暔偺嬤偔偺揹拰偺榬嬥偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 椷榓係擭俇寧侾俁擔丂丂抧尦偵偰 |

| 僀僜僸儓僪儕 |

| 丂僀僜僸儓僪儕偼抧尦偱偼嵟傕傛偔尒傜傟傞僣僌儈懏偺捁偱偡丅僀僜僸儓僪儕偼柤慜偺偲偍傝奀娸偱尒傜傟傞捁偱偟偨偑丄嵟嬤偼挰偵恑弌偟偰丄廧戭奨偱傛偔尒偐偗傑偡丅帺戭偺傑傢傝偱傕傛偔尒偐偗傑偡丅椬挰偺墂慜偺價儖偱傕殦偭偰偄傑偡丅 |

|

| 抧尦偱偼嶳偺拞暊傑偱廧戭奨偑峀偑偭偰偄傑偡丅偦偺嶳偺廧戭奨偺揹拰偵偲傑偭偨僀僜僸儓僪儕偱偡丅 |

|

| 丂僀僜僸儓僪儕偑偲傑偭偨揹拰偺榬嬥偵偼丄晽幵宆傗恓嬥壴嶇宆偺捁旔偗偑偮偄偰偄傞偺偱偡偑丄僀僜僸儓僪儕偑偲傑傞偵偼巟忈偑側偄傛偆偱偡丅捁旔偗偼塩憙懳嶔偺傛偆偱偡丅 |

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾侽擔嶣塭丂丂椬挰偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂 |

|

| 偙偺擔傕椬挰偺僠儑僂僎儞儃僂傪嶣塭偟偵峴偒傑偟偨丅憙偺偁偭偨姺婥岴偺偁傞寶暔偺傪忋傪1塇偺僠儑僂僎儞儃僂偑旘傫偱偄傑偟偨丅 |

|

| 偦偟偰丄嬤偔偺柉壠偺僥儗價傾儞僥僫偵偲傑傝傑偟偨丅庒捁偱偡丅 |

|

| 偺傫傃傝偲塇偯偔傠偄傪偟偰偄傑偟偨丅 |

|

| 偦偙傊丄庒捁偑傕偆1塇丄旘傫偱偒偰丄傾儞僥僫偺庒捁傪捛偄弌偟傑偟偨丅 |

|

| 偦偟偰丄傾儞僥僫偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

|

| 偟偽傜偔偡傞偲傾儞僥僫偐傜旘傃棫偪傑偟偨丅 |

|

|

| 寶暔偐傜彮偟棧傟偨揝搩偵僠儑僂僎儞儃僂亰偑偄傑偟偨丅 |

|

| 僠儑僂僎儞儃僂亰偼揝搩偐傜寶暔偺壆忋偵旘傃堏傝傑偟偨丅 |

|

| 旘傃棫偪偳偙偐傊峴偭偰偟傑偄傑偟偨丅 |

| 椷榓係擭俇寧侾侽擔嶣塭丂丂嬤偔偺悈揷抧懷偵偰 |

| 僸僶儕丒僠儑僂僎儞儃僂 |

|

| 丂揷偵悈偐偼擖傝丄揷怉偊傕巒傑偭偰偄傞偲巚偄丄僐僠僪儕偱傕嶣傠偆偲嬤偔偺悈揷抧懷偵峴偒傑偟偨丅偟偐偟丄傑偩丄悈偺挘偭偨悈揷偼敿暘傎偳偱丄僐僠僪儕傗働儕偼尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅僸僶儕偑儂僶儕儞僌偟側偑傜柭偄偰偄偨偺偱嶣塭偟傑偟偨丅戝偒偔岥傪奐偗偰殦偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 僸僶儕傪嶣偭偨屻丄忋嬻傪傕偆堦搙尒傞偲僠儑僂僎儞儃僂偑旘傫偱偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 儂僶儕儞僌忬懺偐傜媫崀壓偟傑偟偨丅 |

| 椷榓係擭俇寧俈擔嶣塭丂丂椬挰偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂 |

| 丂俈擔偵嶣塭偟偨椬挰偺塩憙抧偵偄傞僠儑僂僎儞儃僂偱偡丅憙棫偭偨庒捁傕戝偒偔側傝丄栚偺傑傢傝傕墿怓偵側傝巒傔偰丄恊捁偲嬫暿偑偮偒偵偔偔側傝傑偟偨丅1塇偺帗偺恊捁偲俁塇偺庒捁偑偁偪偙偪偵旘傃堏傝妝偟傑偣偰偔傟傑偟偨丅旘傃棫偮弖娫傪拞怱偵傾僢僾偟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧俉擔丂丂椬挰偺嶳偺拞偵偰 |

| 僉價僞僉丒僄僫僈偲儉僔僋僀偺梒捁丒儂僆僕儘 |

| 丂抧尦傗嬤偔偺嶳偵峴偔偲僉價僞僉偺惡偼暦偙偊傞偺偱偡偑丄側偐側偐嶣塭偱偒傑偣傫丅崱擔丄傛偆傗偔嶣塭偱偒偨偺偱偡偑丄埫偄怷偺拞偱偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 僄僫僈偑偄偨偺偱僇儊儔傪岦偗傞偲丄豳偑愒偄梒捁偱偟偨丅 |

|

|

|

|

| 僉價僞僉偺梒捁偲巚偭偰嶣塭偟偨偺偱偡偑丄儌僯僞乕偱尒捈偟偰傒傞偲歿偼墿怓偱儉僔僋僀偺梒捁偺傛偆偱偡丅 |

|

| 敀偄旣斄偑偁傞偺偱傗偼傝儉僔僋僀偲巚傢傟傑偡丅壗偲偄偆儉僔僋僀偐偼傢偐傝傑偣傫丅 |

|

|

| 椢偺栘偺忋偱儂僆僕儘偑殦偭偰偄傑偟偨丅 |

| 椷榓係擭俇寧俁擔嶣塭丂丂峀偄巎愓岞墍偵偰 |

| 僙僢僇丒僆僆儓僔僉儕 |

| 巎愓岞墍偺僙僢僇偲僆僆儓僔僉儕偱偡丅偲傕偵嬤偔偱嶣傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧俀擔丂丂椬挰偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂偺媼塧 |

| 抧尦偺巤愝偱僠儑僂僎儞儃僂偺庒捁傪嶣塭偟偨屻丄侾噏傎偳棧傟偨丄椬挰偺僠儑僂僎儞儃僂偺塩憙抧傊峴偒傑偟偨丅 |

|

| 偄偮傕偺傛偆偵巤愝偺寶暔偺壆忋偵僠儑僂僎儞儃僂亰偑偄傑偟偨丅 |  |

| 丂懠偵僠儑僂僎儞儃僂偑偄側偄偐偲寶暔偺棤偵夞傠偆偲偟偨帪丄壗塇偐偺憶偑偟偄僠儑僂僎儞儃僂偺惡偑暦偙偊傑偟偨丅悧偑恊捁偵塧傪媮傔傞惡偵巚偊偨偺偱丄暦偙偊偨億儞僾巤愝傪尒傞偲丄俀塇偺庒捁偲恊偺僠儑僂僎儞儃僂亰偑偄傑偟偨丅 |  |

|

| 1塇偺庒捁偑儉僋僪儕偖傜偄偺戝偒偝偺栰捁偺巰懱傪欨偊偰偄傑偟偨丅恊偑媼塧偟偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅 |

|

| 塧偺捁偺巰懱傪偟偭偐傝偲懌偱墴偝偊偰偄傑偡丅捁偺巰懱偵偼摢偼側偔丄偡偱偵岥偵擖傟偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅 |

|

|

| 庒捁偑1塇丄旘傃棫偪丄嬤偔偺僼僃儞僗偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 巆偭偨恊捁偲庒捁傕旘傃棫偪丄庒捁偼僼僃儞僗偵偲傑傝傑偟偨丅懌偱塧偺捁偺巰懱傪偪傖偭偐傝帩偭偰偄傑偟偨丅 |

|

| 恊捁偼揹慄働乕僽儖偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 椷榓係擭俇寧俀擔丂丂抧尦偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂庒捁 |

| 丂偙偺擔傕姺婥岴偐傜婄傪弌偟偰偄傞悧偑憙棫偮偺傪婜懸偟偰丄抧尦偺僠儑僂僎儞儃僂偺塩憙抧偵峴偒傑偟偨丅慜擔偼侾塇偑憙棫偭偰偄偰丄寶暔偺壆忋偵偄偰丄恊偐傜媼塧傪庴偗偰偄傑偟偨偑丄偙偺擔偼傕偆1塇憙棫偭偰偄傑偟偨丅偙偺擔憙棫偭偨庒捁偼侾帪娫傎偳巤愝偺僶儖僐僯乕偵偄傑偟偨丅旘傃棫偮偙偲傕側偔丄嬤偔偱憙棫偭偨庒捁傪幨偡偙偲傕偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 椷榓係擭俇寧侾擔丂丂抧尦偵偰 |

| 僠儑僂僎儞儃僂 |

| 偙偺擔傕姺婥岴偐傜婄傪弌偟偰偄傞悧偑憙棫偮偺傪婜懸偟偰丄抧尦偺僠儑僂僎儞儃僂偺塩憙抧偵峴偒傑偟偨丅 |

|

| 侾塇偺悧偑崱偵傕旘傃弌偟偦偆側巔偱姺婥岴偺擖岥偵偄傑偟偨丅 |

|

| 擖傝岥晅嬤偱梼傪峀偘傑偟偨丅墱偵傕偆1塇偄傑偟偨丅 |

|

| 慜擔偵憙棫偭偨偲巚傢傟傞庒捁偑寶暔偺壆忋偺妏偵巔傪偁傜傢偟傑偟偨丅 |

|

| 庒捁偼椬偺寶暔偺壆忋偵旘傃堏傝傑偟偨丅 |

|

| 僠儑僂僎儞儃僂亯偑塧(儉僋僪儕丠)傪帩偭偰旘傫偱棃傑偟偨丅姺婥岴偺悧偵搉偡偲巚偭偨偺偱偡偑丄壆忋偵偄傞庒捁偵媼塧偟傑偟偨丅 |

|

|

| 丂姺婥岴偺悧偨偪偼憶偑偟偔柭偒側偑傜塧傪栣偍偆偲偟偨偺偱偡偑丄恊捁偼庒捁偵偡傋偰梌偊偰旘傃嫀偭偰偄偒傑偟偨丅悧偼俁塇婄傪弌偟偰偄傑偟偨丅 |

|

| 僠儑僂僎儞儃僂亯偼俆侽倣傎偳棧傟偨椬偺寶暔偺壆忋偺傾儞僥僫偵偲傑偭偰媥傫偱偄傑偟偨丅 |

|

| 椬偺寶暔偺傾儞僥僫傪尒傞偲僠儑僂僎儞儃僂亯偼偄傑偣傫偱偟偨丅偟偽傜偔偡傞偲丄塧傪欨偊偰庒捁偺偄傞寶暔偺壆忋偵傗偭偰棃傑偟偨丅 |

|

| 丂庒捁偼嵞傃嬤偯偄偰塧傪栣偍偆偲偟傑偟偨丅偟偐偟丄僠儑僂僎儞儃僂亯偼崱搙偼塧傪欨偊偰旘傃嫀傝傑偟偨丅崱搙傕惡傪偁偘偰偄偨姺婥岴偺悧偵偼梌偊傑偣傫偱偟偨丅 |