| 焼堂の石仏(1) 二十四拝の石仏 |

二十四拝とは関東で親鸞上人の教えを受け、念仏を布教した報恩寺を建立した性信 など二四人の直弟子、またその遺跡寺院をいう。上人の孫の覚如上人が親鸞上人の正統の人二十四人を選んで関東地方での教義の広宣弘布につとめたもので、のちに二四人の直弟子を開基とする寺院巡拝の風潮がおこり二十四輩といわれるようになった。

江戸中期以降「西国観音巡礼」や「四国八十八箇所遍路」の本尊を石仏で表したミニ霊場と同じように、二十四拝の寺院の本尊阿弥陀如来を石仏で表したミニ霊場が設けられた。全国的な分布状況はわからないが、香川県のこの焼堂の二十四拝霊場と「庵礼二十四輩」がよく知られている。

小山の麓から頂上にかけての山道に第一番・報恩寺から第24番・西光寺までを表す阿弥陀石仏を安置している。石仏は船型光背を背負った半肉彫りの立像で蓮華座の下に奉納者名を刻む。小山には二十四輩の各阿弥陀石仏以外に釈迦石仏や五劫思惟阿弥陀如来、聖徳太子像、善光寺阿弥陀三尊などの石仏が見られる。 |

| |

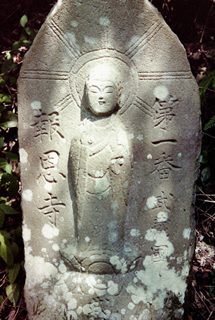

| 第一番・報恩寺 |

|

二十四輩の筆頭は性信(しょうしん)で、常陸国の出身。法然に師事して浄土教を学び、のちに親鸞に帰依した。関東で布教につとめ,下総(しもうさ)横曾根(よこぞね)の報恩寺などを建立した。従って二十四輩寺院の第一番は報恩寺である。

石仏は船型の石材に厚肉彫りした、蓮華座に立つ放射光光背を負った阿弥陀立像でこけしのような簡略化した表現の石仏である。可愛らしい面相が印象的である。向かって左に「報恩寺」、右に「第一番 武蔵国」と刻む。性信の流れを組む報恩寺は茨城県常総市と東京上野にあり、「二十四輩会」は東京の報恩寺を第一番としている。

|

| |

| 第二番・専修寺 |

|

| 二十四輩の第2番は真仏(しんぶつ)で、武士の出身といわれ、関東教化中の親鸞に入門。親鸞の跡をついで下野高田専修寺の住職となる。

石仏は船型の石材に厚肉彫りした、蓮華座に立つ放射光光背を負った阿弥陀立像で、第一番は報恩寺に似たこけしのような簡略化した表現の石仏である。向かって左に「専修寺」、右に「第二番 下野国」と刻む。 |

| |

| 釈迦如来 |

|

| 第一番報恩寺の手前に安置されている石仏で、自然石の表面を平らにして花頭窓風の船型の彫り窪みをつくり、蓮華座に立ち左手で胸前に宝珠のようなものを持った半肉彫像である。向かって右に釈迦如来と刻まれている。しかし、頭髪は肉髻・螺髪の如来姿ではなく、角髪のような髪型で、太子像のように見える。 |

| |

| 聖徳太子 |

|

| 船型の石材に聖徳太子立像を半肉彫りしたもので、柄香炉を持った十六歳像(孝養太子)である。 |

| |

| 五劫思惟阿弥陀像 |

|

五劫思惟阿弥陀は阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間(計り知れない長い時間)ただひたすら思惟をこらし四十八願をたて、修行をしている様子を表したもので、一般的には頭部螺髪が異様に大きく伸びた阿弥陀如来像で表す。

この阿弥陀像は苦行釈迦像と同じように目が落ち込み、がりがりに痩せ、右手を曲げて手を頬に当てて思索にふける姿で、思惟・修行する様子を表した珍しい像である。これと同じ五劫思惟阿弥陀像は、庵礼二十四輩にも見られる。 |

| |

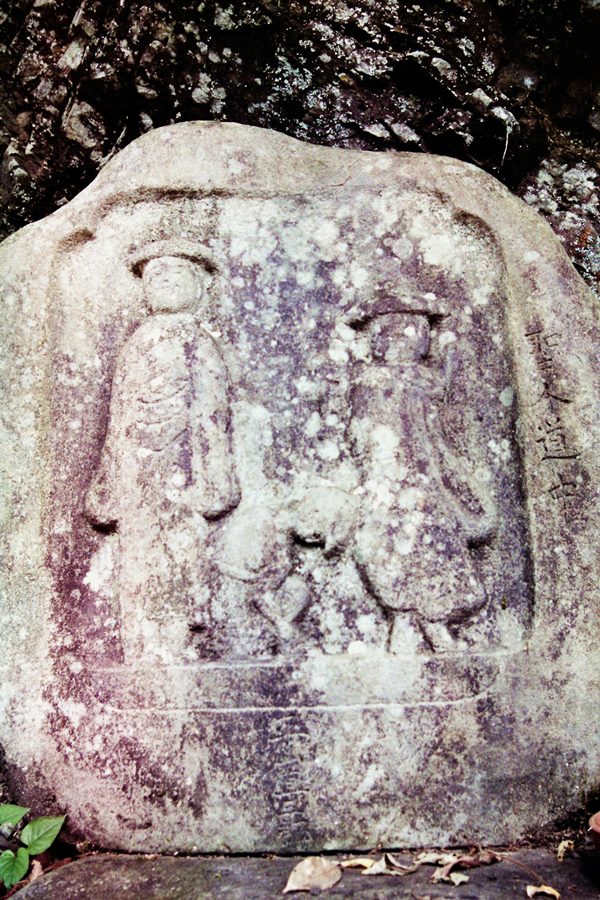

| 善光寺阿弥陀三尊 |

|

自然石の表面を平らにし花頭窓風の船型の彫り窪みをつくり、善光寺式阿弥陀三尊を半肉彫した像である。

インド・中国・朝鮮・日本と伝わったという長野の善光寺の本尊は秘仏で誰も見たものはいない。その本尊を模したという阿弥陀如来立像を善光寺式阿弥だと呼ぶ。両脇持とともに同一の大きな光背を背にした一光三尊形式の像で、中尊の阿弥陀の印相は右手をあげて施無畏印とし、左手は垂れて薬指と小指を曲げ、他の指を伸ばした印となっている。両脇持は山型の宝冠を着け、両手を胸元で重ね合わしている

浄土真宗高田派及び一部門徒は善光寺式阿弥陀を本尊とする。 |