| 香高山五百羅漢Ⅲ |

| 最初の五百羅漢岩から左下へ下った奧には、両界曼陀羅が彫られている。金剛界曼陀羅、胎蔵界曼陀羅とも大日如来のみを薄肉彫り像であらわし、残りは梵字であらわした、珍しい石造の両界曼陀羅である。この下り道の途中には自然石に彫られた不動明王石仏がある。他に真言宗八祖を浮彫りにした参道の町石を紹介する。 |

| |

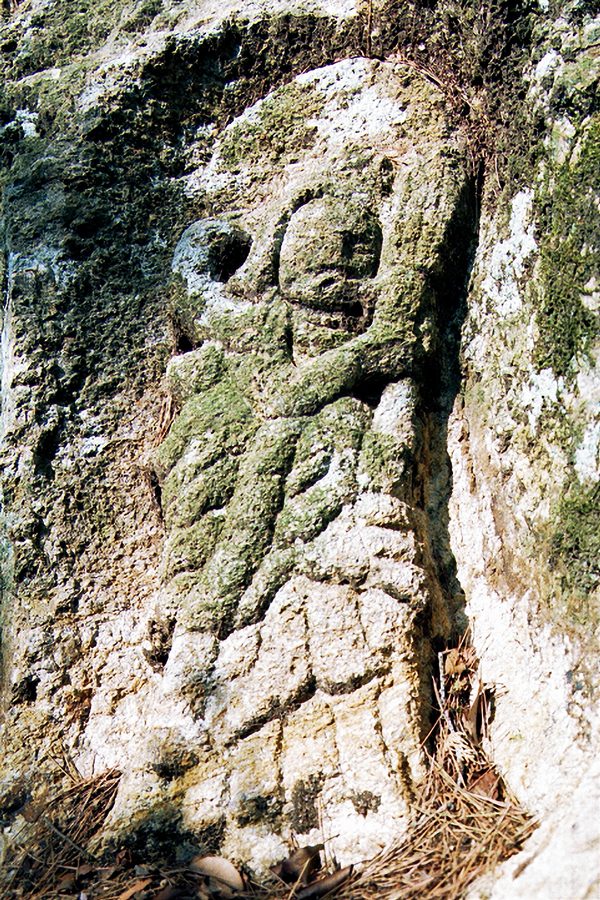

| 不動石仏 |

| 両界曼陀羅の磨崖仏へ行く途中の道端に自然石に薄く半肉彫された小さな不動石仏がある。頭上に蓮華をのせ弁髪を垂らし、剣を右手で斜めに持ち、左手を下腹部まで垂らして羂索を持った像であるが、形式的な表現で写実性にも乏しく体躯は貧弱であるが、顔は目のつり上がった個性的なの面容で魅力がある。石の上部が斜めに大きく割れていて、元は岩に彫ったものかな思ったが、確かめていない。

|

|

|

|

| |

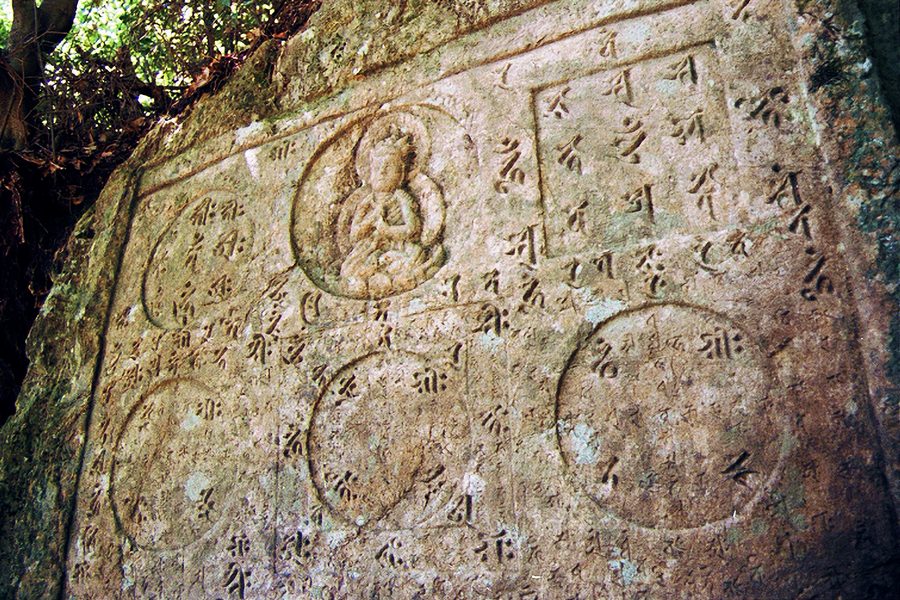

| 金剛界曼陀羅 |

両界曼陀羅の磨崖仏は南向きの岩壁に、左右二つの方形を彫りしずめ、向かって左に金剛界、右に胎蔵界の両界曼荼羅を刻んでいる。

金剛界曼荼羅は画面を縦横三分割、計九つの会と呼ばれる区画からなる曼荼羅で、ここでは上段中央の一院会の大きい月輪内の智拳印の大日如来坐像のみを半肉彫りにする。他の八会の諸仏はすべて梵字の種子で表している。

|

|

|

|

|

| |

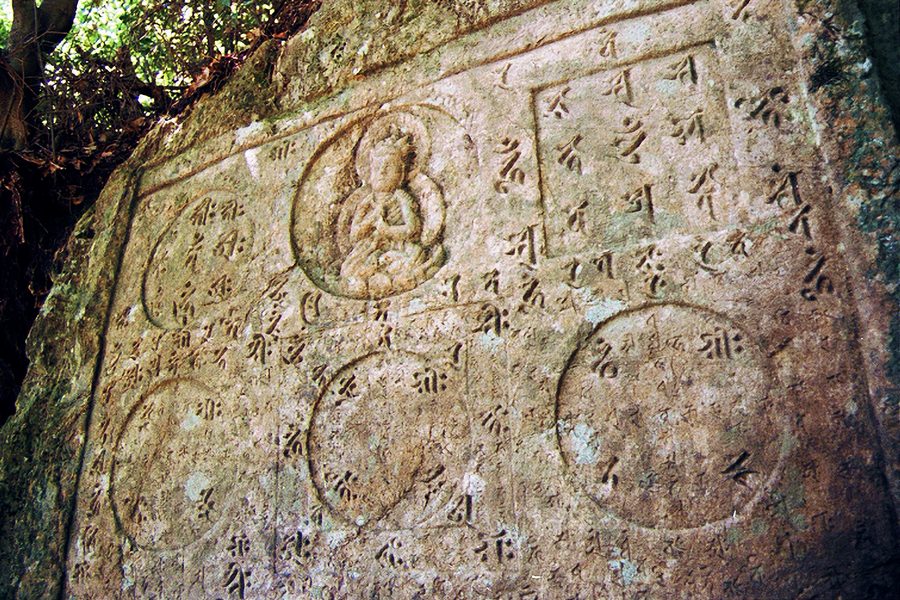

| 胎蔵界曼陀羅 |

|

|

|

|

| 胎蔵界曼陀羅は八葉の蓮華の中心に大日如来、蓮華上に四仏と四菩薩を配した中央の区画(院)である中台八葉院を中心に同心円状に十二の区画(院)を配し、414尊が描かれた曼荼羅である。この曼荼羅は大日如来の慈悲が放射状に伝わり、教えが実践されていくさまを表している。ここでは金剛界曼荼羅と同じく中央の法界定印の大日如来のみを半肉彫りして他の諸仏はすべて梵字の種子で表している。

|

| |

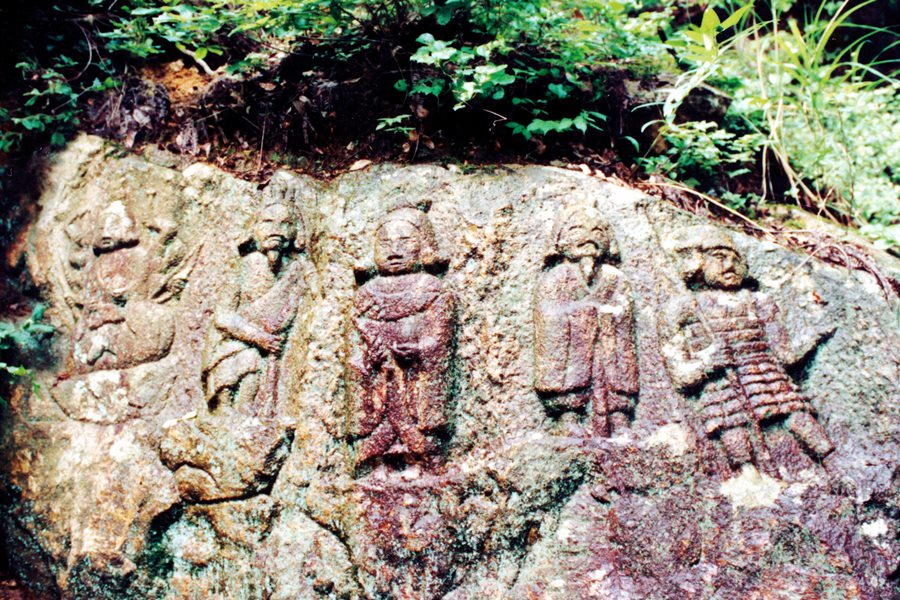

| 町石 |

| 羅漢岩に至る参道には、千手観音の種子(キーリク)と、真言宗八祖像が彫られた町石がたてられている。年号はないが、「甲辰」の紀年があるので、様式から見て慶長九(1604)年の造立と考えられる。

|

| |

| 五町石 |

|

| 真言宗八祖の「金剛智三蔵」の浮彫り像と「香高山五町 甲辰 五月日」の刻銘が刻まれている。 |

| |

七町石 |

|

|

| 真言宗八祖の「恵果阿闍梨」の浮彫り像と「香高山七町 甲辰 五月日」の刻銘が刻まれている。 |

| |