|

||||

|

||||

|

| 令和7年5月31日撮影 近くの水田地帯の耕作放棄地にて |

| セッカ |

| 耕作放棄地ではオオヨシキリとともにセッカの鳴き声があちこちで聞こえます。「ヒッ ヒッ ヒッ ヒッ ヒッ」と鳴き声が聞こえたので耕作放棄地の草原を探してみても見当たりません。上空を見上げると米粒のような大きさのセッカが上空高くでホバリングしているのを見つけました。その後、「チャッ チャッ チャッ 」と鳴きながら降りてきて草原の上空を飛び回っていました。とまった時に撮ろうとカメラを構えたのですが、そののまま遠くへ行ってしまいました。あきらめて帰ろうとした時、オオアレチノギクの目立つ草地を静かに飛び移っている2羽の鳥を見つけました、鳴き声がないのでスズメかなと思ってカメラを向けてみるとともにセッカでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| オオヨシキリ |

| 川沿いの広い水田地帯が水害対策の遊水地などの施設建設のために耕作放棄地になって3年を過ぎましたが、本格的な工事はまだ始まっていません。耕作放棄地ではオギが増えあちこちがオギ原になっています。そのオギ原のあちこちでオオヨシキリのンき声が聞こえますが、オギ原の中で鳴いていてなかな姿を見せません。遠く離れた場所から何とか「ギョギョ ギョギョ ギョギョシ、ケッケッ」などとやかましく鳴くオオヨシキリを撮影しました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月30日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウの雛 |

| 5月30日に撮影したチョウゲンボウの雛です。この日はまず隣の町の山に行きました。ホトトギス・キビタキ・センダイムシクイ・ウグイス・ソウシチョウ・ホオジロ・ツバメなどの鳴き声を聞いたのですが、ホオジロ・ツバメ以外は撮影できませんでした。そこで前日に引き続いて地元の公共施設の換気口のチョウゲンボウ雛と給餌する親のチョウゲンボウを撮影するために地元の公共施設に寄りました。 |

|

| 巣となっている換気口を覗いてみると4羽の雛がいました。 |

|

|

|

|

|

| このまま巣の前で親が給餌にやってくるのを撮ろうと待とうとしていると突然、1羽のチョウゲンボウが換気口に飛び込んで来ました。親鳥の給餌と思って撮影しました。 |

|

| ホームページにアップしようと見直して見ると、飛び込んできたのは親ではなく巣立った雛のようです。 ※ 目の周り(眼瞼輪orアイリング)や嘴の周りが親は黄色で雛や幼鳥は白い。 |

|

| 飛び込んだ雛はこのまま換気口の奥に引っ込みました。 |

| 令和7年5月29日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウの給餌 |

| 2日前に引き続いて地元の公共施設の換気口のチョウゲンボウ雛と給餌する親のチョウゲンボウを撮影しました。 |

|

| 雛は5羽いるのですが、5羽がそろって顔を見せることはあまりありませんでした。何回か撮影したのですが5羽を撮影したのはこの時だけでした。 |

|

| 親鳥は30分に1回ほどの割合で親鳥が餌を持って換気口ら飛び込んできます。この日は換気口の正面で待って給餌するチョウゲンボウの親を撮影しました。 |

|

|

|

| 換気口から飛び出したチョウゲンボウの親です。 |

|

| チョウゲンボウの親はいきなり空から換気口に飛び込むことが多かったのですが、この時は一旦、隣の施設の屋上にとまってそこから換気口に飛び込みました。大きなカナヘビを咥えています。この時は換気口から離れた場所でカメラを構えていたので換気口に飛び込み給餌する場面は撮れませんでした。 |

|

|

|

| 令和7年5月28日撮影 少し遠くの大きな公園近くの空き地にて |

| コアジサシの抱卵・コチドリ |

| フェンスに囲まれた砂利が敷かれた空地はコチドリの営巣地と共にコアジサシの営巣地になっています。2日前はコチドリに気をとられて、コアジサシを見つけることができませんでした。この日は砂利の空き地にうずくまるコアジサシを6羽ほど見つけました。 |

|

| うずくまって抱卵中のコアジサシのもとに雄と思われるコアジサシが小魚を運んできてうずくまっている雌に与えます。 |

|

|

| このうずくまって抱卵中のコアジサシのもとにペアの雄と思われるコアジサシが撮影していた間に2回やってきました。 |

|

| 1回目にペアがやって来た時です。雌の足元に卵が見えます。この前に雄による小魚の受け渡しがあったのですが、慌ててシャッターを押したため大きくぶれた写真しか取れませんでした。 |

|

| 2回目は突然ベアが飛び降りてきました。小魚を給餌したと思うのですが、この写真では確認できません。 |

|

| しばらく巣を離れて2羽は巣の近くにいました。黒い石の横に3個、卵が見られます。 |

|

| 2羽は並んで卵に近づいていきます。 |

|

|

| 飛び降りてきた雄と思われるペアが卵の上で止まります。 |

|

| そのまま雄と思われるペアが抱卵を始めました。今まで抱卵していた雌はこの後飛び立ちました。雌が中心に抱卵するようですが、雄と交代することもあるようです。 |

|

| これも抱卵しているコアジサシです。卵も確認できます。 |

|

|

|

|

| 26日と同じくコチドリもいました。このコチドリも26日に抱卵していた同じコチドリと思われます。この日はじっと動かず抱卵していました。 |

|

| 1羽は抱卵中です。 |

|

| コチドリの雛もいました。 |

|

| 令和7年5月27日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウ雛 |

| 地元の公共施設のチョウゲンボウですが、数日前まで見に行っていたのですが、その時はチョウゲンボウは見当たらず、巣にしている換気口の下に落ちている糞も新しいものもありませんでした。今日数日ぶりに訪れると換気口には孵った雛がいました、最初見た時は2羽でしたが、帰るころには換気口の入り口に5羽並んで姿を見せました。 |

|

| 最初に2羽の雛を見てから、しばらくたって換気口を覗いてみると4羽が入り口にすがたを見せました。 |

|

| 1時間ほどカメラを構えていたのですが、その間に3回、親鳥が餌を運んできました。少し離れた位置で親鳥の出入りを撮ろうとしていたのですが、3回とも撮影している後ろから換気口に飛び込むため、換気口に入る全身は写せませんでした、いつも写せたのは尾羽だけでした。出るとき写せたのは2回目(この画像)と3回目だけでした。 |

|

| 離れた場所で親の出入りを撮ろうと構えていた時に、4羽の雛が入り口から乗り出しているのを見つけて近づいて撮りました。 |

|

| 正面に回ってみると5羽の雛がいました。入り口に並んでいました。毎年4、5羽生まれていましたが、きれいに5羽並んだ姿を撮れたのは初めてです。 |

|

|

|

|

|

| 1時間ほどして親が出入りした3回目にようやく出た時の親の姿を撮ることができました。 |

| 令和7年5月26日 少し遠くの大きな公園近くの空き地にて |

| コチドリの抱卵 |

| フェンスに囲まれた砂利が敷かれた空地がコチドリの営巣地になっています。数羽のコチドリがいて、そのうちの1羽を追いかけて撮影していると砂利の中に座り込みました。撮影しているときは卵が砂利と区別できず抱卵と確認てきませんでしたが座り込み動かなくなるまで写し続けました。家で見直して、初めて卵を確認できました。 |

|

| コチドリの目の前によく見ると3個の卵がありました。 |

|

| 卵の前にとまり、そっと卵の上に座りました。 |

|

|

|

|

| このまま抱卵を続けると思ったのですが、この後少し立ち上がり座りなおしました。 |

|

|

|

|

|

| このまま抱卵を続け、撮影を終えて帰る時もこの状態でした。 |

| 令和7年5月23日撮影 隣町の山にて |

| コシアカツバメ |

| キビタキを撮影した後、山の中腹のコシアカツバメの集団営巣地で電線にとまったコシアカツバメを撮影しました。 |

|

| 最初は1羽しかとまっていませんでした。その一羽は巣作りのためか、土らしきものを嘴につけていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月23日撮影 隣町の山にて |

| キビタキ |

| ホトトギスを撮影しようと隣町の山に行きました。あちこちの木の上で鳴いているのですが、遠すぎて姿を見ることができませんでした。キビタキは3ヶ所で囀っていたました。ハイキングコースの途中の藪の中でキビタキの雄が2羽が喧嘩しているのか「ギ ギー ギ」と鳴きながら絡み合っていました。これも藪が邪魔して撮れませんでした。最後に別の場所で「ギ ギー ギ」と鳴いて木の枝にとまったキビタキ♂を撮影できました。 |

|

|

|

|

|

| 令和7年5月22日 薩摩川内市入来町の田の神(4) |

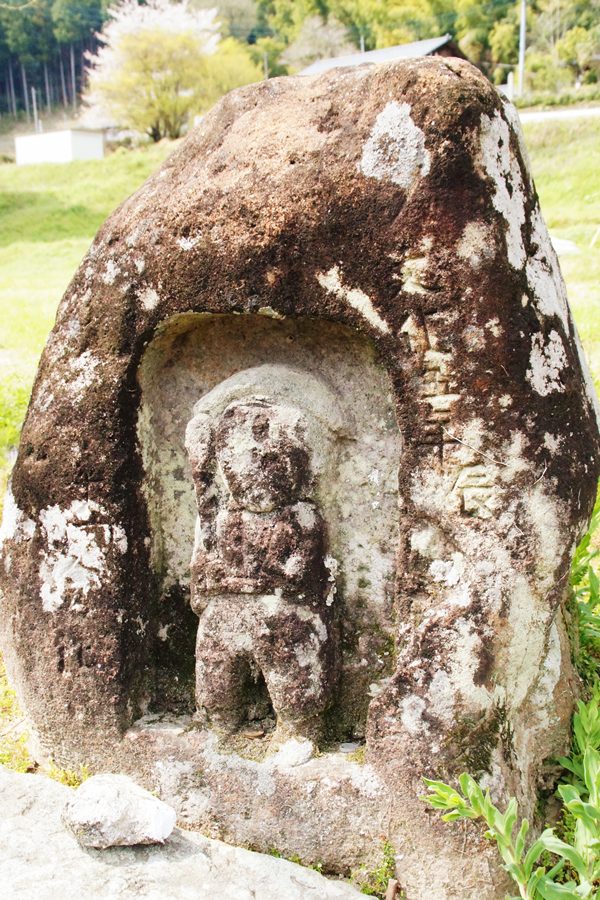

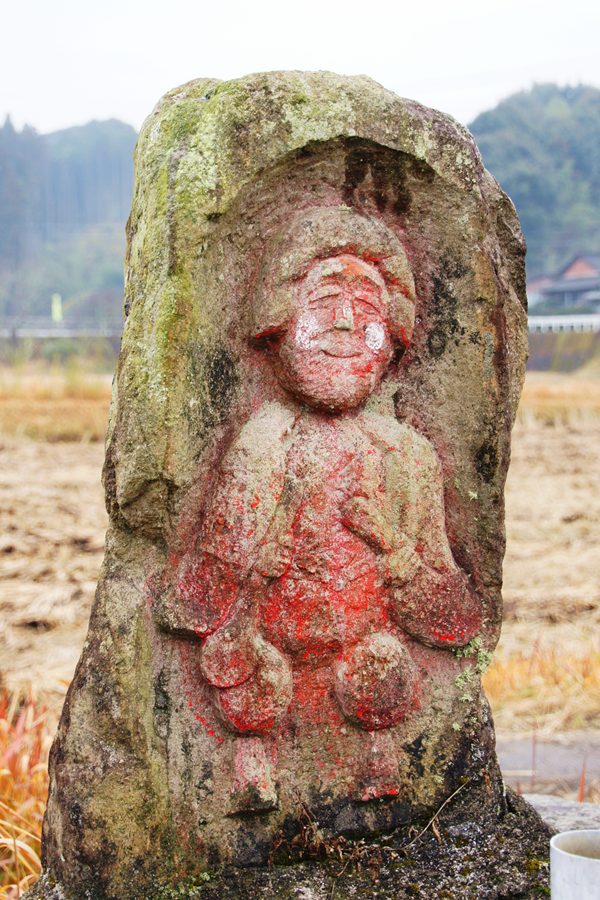

| 栗下の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 栗下 「明和6年(1769)」 |

|

|

|

| 「栗下の田の神」は高さ1mを超える上部を斜めにした大きな板状の石材に、深い枠窓をつくり、右手にメシゲ、左手に閉じた扇子を持つ農民風の田の神を半肉彫りしたもので、「鹿子田の田の神」より古い「明和6年(1769)」紀年銘を持つ。「鹿子田の田の神」より摩滅がすすんでいるが、化粧(彩色)されていて摩滅していることがわからない。おじさん風の軽妙な化粧で、化粧した人のセンスが光る像である。 |

| 鹿子田の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名鹿子田 「明和8(1771)年」 |

|

|

|

| 薩摩川内市の入来町には自然石または石碑状の加工石に舟形や四角形の彫りくぼみを作り、右手にメシゲ、左手に閉じた扇子を持つ農民風の田の神を浮き彫りする田の神像が集中してみられる(入来地方石碑型)。「鹿子田の田の神」は、それらの田の神像の中でも二番目に古い「明和8(1771)年」の紀年銘を持つ。入来町浦之名鹿子田の集落のはずれにある墓地のはずれに、水田に向かって立っている。山形の自然石の表面を平らにして上部を角を丸みをつけた凸形にした矩形の彫くぼみを作って、その中に帽子風のシキをかぶり、袖のない仕事着に、裁着け袴をはく素朴な趣の田の神である。 |

| 令和7年5月20日撮影 近くの水田地帯の耕作放棄地にて |

| セッカ |

| セッカが時々「チャ チャ チャ」と鳴きながら耕作放棄地の草原を飛び、草原に下ります。下りた場所は遠くてまともな写真は撮れません。なんとか撮ったセッカは巣作りに使うのか綿毛or羽毛のようなものを咥えていました。 |

|

|

|

|

| 令和7年5月19日 地元にて |

| コシアカツバメ |

| 隣町の山の中腹にある建物が毎年、コシアカツバメの集団営巣地になっていて今年もコシアカツバメがやってきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月19日 地元にて |

| チョウゲンボウ |

| チョウゲンボウを撮ろうと、毎日といってよいほど地元の公共施設に行くのですが、5月になってからチョウゲンボウを見ていません。そろそろ子作り・子育てを始める頃なのですが。今日行ってみると、久しぶりにアンテナにとまっているチョウゲンボウを見つけました。ところが今日もカメラを構えようとした時、チョウゲンボウは飛び立ちました。高い上空を飛んでいるチョウゲンボウをどうにか撮影しました。 |

|

|

|

|

| 令和7年5月18日 地元の山の上の公園の桜園にて |

| キビタキ |

| 地元の山の上の桜園でキビタキを撮影しました。15日に撮影したおなじ個体と思われます。しばらく桜園の隣の竹林で囀っていたキビタキはしばらくすると桜園に戻ってきて、次から次へと桜の枝から枝と飛び移り時々、地鳴きをしていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月17日 薩摩川内市入来町の田の神(3) |

| 山口の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町副田山口 |

|

|

|

| 薩摩川内市入来町には自然石に舟形や四角形の彫りくぼみを作り、右手にメシゲ、左手に閉じた扇子を持つ農民風の像を浮き彫りする田の神が多くある(入来地方石碑型)。鹿子田の田の神や栗下の田の神などが入来地方石碑型の典型で1771年と17769年の明和年間の作である。山口の田の神も入来地方石碑型の田の神で、被っているシキがおかっぱ頭のようになっていて、かわいい女の子に見える秀作である。 |

| 市野々の田の神 |

| 薩摩川内市入来町浦之名市野々 |

| 市野々の田の神は他の2体と100mほど東に離れた民家の石垣にある田の神像(市野々の田の神Ⅰ)と、県道沿いにある2体の田の神のうち左側の田の神が(市野々の田の神Ⅲ)が古く、共に文化五年(1808)の紀年銘を持つ。市野々の田の神Ⅲは摩滅がひどく、顔の表情はわかりにくい。右側の田の神(市野々の田の神Ⅱ)は大正八年(1919)に新しく作られたもので、団子鼻で土偶のようなプリミティブな表現の田の神である。市野々の田の神Ⅰに表現がよく似ている。 |

| 市野々の田の神Ⅰ 「文化五年(1808)」 |

|

|

|

| 市野々の田の神Ⅱ 「文化五年(1808)」 |

|

|

|

| 市野々の田の神Ⅲ 「大正八年(1919)」 |

|

|

|

| 令和7年5月16日 近くの水田地帯にて |

| セッカ |

| 麦畑や湧水池の予定地の耕作放棄地で「ヒッ ヒッ ヒッ」と鳴くセッカの鳴き声が聞こえ、時々「チャ チャ チャ」と鳴きながら飛ぶセッカの姿が見られます。鳴きながら飛びまくっていたセッカが下りてきて耕作放棄地の草にとまりました。羽繕いをしたりして休憩していました。遠かったですか何とか撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月15日 地元の山の上の公園の桜園にて |

| キビタキ |

| 今日は地元の山の上の桜園でキビタキを撮影しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月14日 薩摩川内市入来町の田の神(2) |

| 池頭の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 池頭 |

|

|

|

| 以上に大きな笠状のシキを被った田の神で、水田の中の小さな丘に立つ。袖のついた上衣に裁着け袴で、右足を一歩、前に踏み出して歩く姿を表している。右手にメシゲを下にして持ち、左手は腰に当てている。村々をまわる僧をモデルにした僧型立像の田の神と思われ縷々。頬が膨れた庶民的な顔や大きな笠状のシキ、前へ振りかざすような大きなメシゲなど誇張された表現がこの田の神の魅力である。 |

| 松下田の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 松下田 「元文2年(1737)」」 |

|

|

|

| 松下田の田の神は元文2年(1737)の作で、大きなドーム状のシキをかぶり、裁着け袴をはき右手で軍配のようなメシゲをかかげ、左手を腰に置いている。支え石があり、横から見るとと腰掛けているように見える。シキの前の部分か欠けていて日差しがまぶしそうである。 横に立つ案内板には「(前略)シキをかぶり、袴の裾を引きしぼり、メシゲを持つという型の田の神像としては、入来で最初に現れたものです。これを後から見てください。男茎型ですが、これは生殖と増産とが結びついた古代以来の信仰を現わしているのです。」と書かれていた。 |

| 令和7年5月12日 少し遠くの水田にて |

| アマサギ |

| 地元や近くの水田ではまだ田植えにはほど遠く、裏作の麦もまだ青々としています。そこで水が張られた田んぼを求めて少し遠くの水田地帯に行きました。そこもほとんど田植えが行われていませんが、一部の田んぼでは水が張られています。その中のトラクターで田おこしが行われている田んぼに1羽のアマサギか2羽のアオサギと多数のムクドリとともにいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月11日撮影 近くの大きなため池にて |

| ヨシガモ・アオサギ |

| 5月1日に隣の竹やぶでキビタキを撮影した近くの大きなため池に行きました。キビタキが目的だったのですが、キビタキはいませんでした。しかたなく池の周りをまわっていると、広い池の真ん中に1羽のカモらしき鳥がいるのを見つけました。望遠レンズで覗いてみるとヨシガモでした。キビタキを撮影した時もこの池にヨシガモがいたのですが、5月中旬に冬鳥のヨシガモがまだいるとは思いませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

| 池の浅瀬にいたアオサギが小魚を捕らえました。 |

|

| 令和7年5月11日 薩摩川内市入来町の田の神(1) |

| 薩摩の田の神さあ2 (薩摩川内市入来町1) |

|

| さつま町の南に位置する薩摩川内市入来町には、女子像型としてよく知られている「下手の田の神」や県指定有形民俗文化財の地蔵型の田の神の「仲組の田の神」・大きな笠状のシキを被った「池頭の田の神」などがよく知られた田の神である。 また、入来町には自然石または石碑状の加工石に舟形や四角形の彫りくぼみを作り、右手にメシゲ、左手に閉じた扇子を持つ農民風の田の神を浮き彫りする田の神像が集中してみられる(入来地方石碑型)。入来地方石碑型については「薩摩の田の神さあ3」でも照会する。 |

| 下手の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町副田下手 |

|

|

|

| 薩摩川内市入来町副田の下手の田の神は立像丸彫りの女人像の田の神で、元禄袖の長衣を着流し、頭巾風に垂らしてシキをかぶっている。右手で手鏡のようにメシゲを持ち、左の袖から可愛い手が少し見える。たおやかな若い女性を表した女人像の田の神の秀作である。別石の台石には「大正15(1926)年」と刻むがこれは新しく石台をつくったときのものと思われ、もっと古いものではないだろうか。 |

| 中組の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市入来町副田 「宝永八年(1711)」 |

|

|

|

| 最も古い紀年銘を持つ田の神は「宝永2(1705)年」の紫尾の田の神である。それに次ぐのが「宝永8(1711)年」の紀年銘のある中組の田の神である。ともに仏像型の田の神である。 中組の田の神は、背中を曲げた立像で、地蔵のような姿の田の神像である。僧侶の衣装をつけた立像で,頭巾(ずきん)を肩までかぶいる。地蔵を表す梵字のカが「田神大明神」などと共に台石に刻まれていて、地蔵を本地として田の神にしたもので、仏像型田の神の典型である。紫尾の田の神もこれに似た田の神像であるが頭部が欠けている。県の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 令和7年5月10日 隣町の山にて |

| キビタキ・センダイムシクイ |

| 高いコナラの木の上などで鳴いているセンダイムシクイを追いかけていると、突然、2羽の小鳥が絡みあいながら、コナラの木にとまりました。カメラを向けてみるとキビタキの雌と雄でした。 |

|

|

|

|

|

| センダイムシクイはコナラの木から離れて、葉の落ちた別の木で鳴いていました。 |

|

|

| 令和7年5月8日撮影 隣町の山にて |

| センダイムシクイ |

| センダイムシクイは相変わらずあちこちで鳴き声が聞こえるのですが、高いコナラの木の上などで鳴いていることが多く、なかなか姿を見ることができません。この日はコナラの木から離れて撮影しやすい木にとまってくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月7日撮影 地元の山の上の桜園にて |

| キビタキ |

| この日も地元の山の上の桜園でキビタキを撮影しました。5日に撮影した桜園とは数百メートル離れた別の桜園での撮影です。水浴びでもしていたのか、腹部の羽が乱れていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 5日に撮影した桜園にも行きました。キビタキはいたのですが近づいてくれませんでした。その時、何とか撮影したキビタキです。 |

| 令和7年5月7日 奈良市内の石仏(3) 新薬師寺の石仏 |

| 奈良市内の石仏(3) 新薬師寺の石仏 |

| 奈良市高畑町1352 |

|

| 新薬師寺は天平19年(747)に光明皇后が、聖武天皇の眼病が治るように建立した。かつては七堂伽藍が整った由緒ある寺院であるが、創建当時の建物は本堂(国宝)のみがとなっている。本尊木造薬師如来坐像(国宝)とそれを囲む等身大の奈良時代の塑造十二神将立像(国宝)が有名である。 その新薬師寺の境内の南の端に多くの石仏を集めた覆堂があり、芳山二尊石仏に似た奈良時代後期の如来立像をはじめとして多くの石仏や板碑が安置されている。覆堂の中央には永正3年の造立銘のある地蔵石仏と鎌倉後期の阿弥陀石仏が安置され、地蔵石仏の向かって左に奈良時代後期の如来立像がある。如来立像の向かって左には鎌倉時代の地蔵十王石仏が置かれている。 他に覆堂には名号石や大永5年の地蔵石仏などがある。他に稲荷社の北にも多くの石仏が置かれていて、その中には双仏石や古式の地蔵石仏などがある。。 |

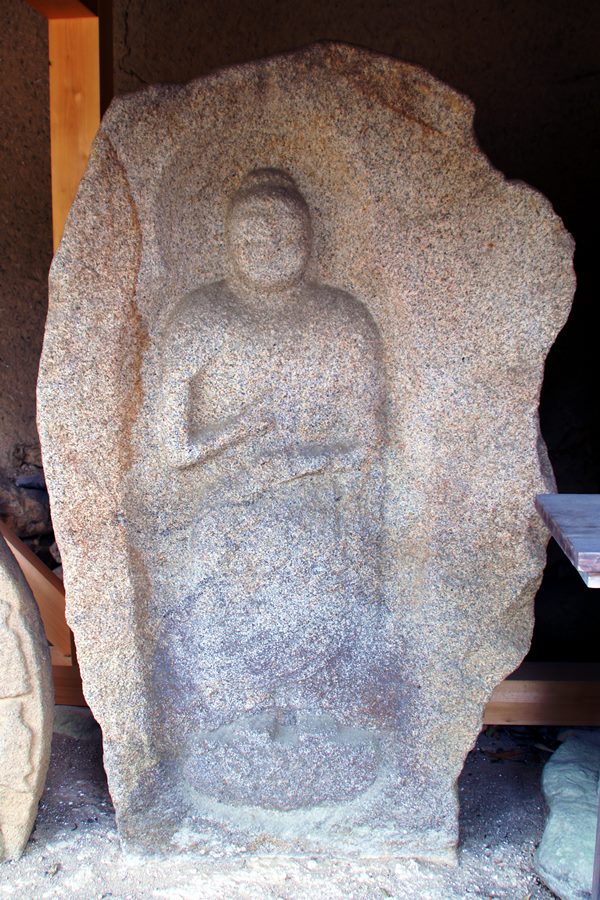

| 如来立像石仏 |

| 「奈良時代後期」 |

|

|

|

| 地蔵十王石仏の向かって右に芳山二尊石仏と似た如来立像の石仏が安置されている。高さ1.5mほどの不整形の自然石に、高さ138㎝の二重円光背を彫りくぼめ、像高109㎝の蓮華座に立つ如来像を半肉彫りしたもので、右手を胸前に上げて掌を下に、左手は腹のあたりで掌を上にした珍しい印相の石仏である。 薄い納衣をまとった重量感のある体躯、裾前からの円状の衣紋、張りのある厳しい面相など、奈良奥山の芳山二尊石仏と共通する。奈良時代後期の作と考えられる。 |

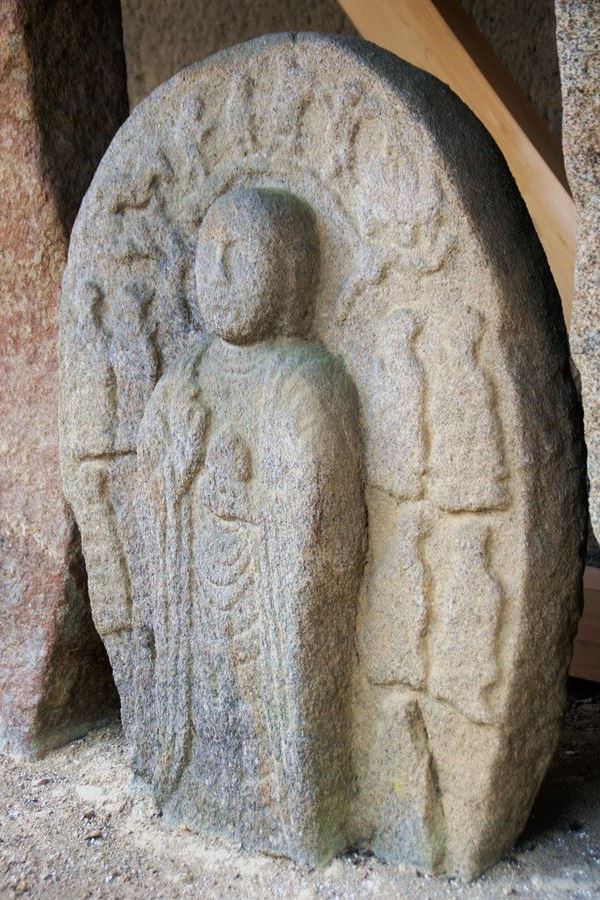

| 地蔵十王石仏 |

| 「鎌倉後期」 |

|

|

|

| 芳山二尊石仏に似た如来立像の側に総高90㎝程の地蔵十王石仏が立っている。船型光背を造り、白毫寺と同じく、錫杖を持たない像高75㎝の地蔵で、右手は人差し指を捻じた施無畏印である。摩滅が進んでいるが引き締まった顔で衣紋表現も巧みで鎌倉後期の様式を示す。 光背の左右に5体の十王像を浮き彫りにしている。光背の上部には獄卒と思われる人物や馬や鳥が刻まれていて、地獄に落ちた冥府の世界を表していると思われる。 |

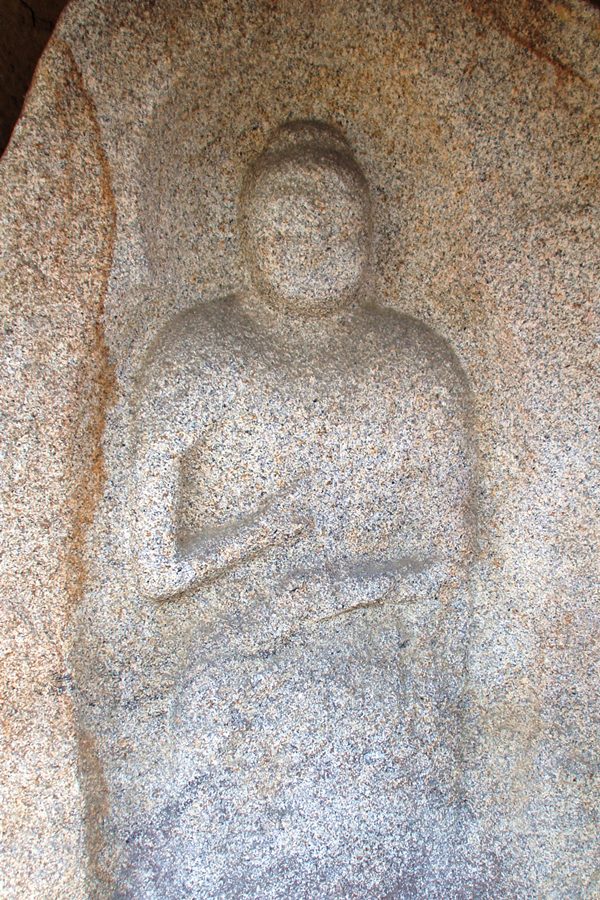

| 阿弥陀石仏 |

| 「鎌倉後期」 |

|

|

|

| 新薬師寺の境内の南の端の地蔵十王石仏など多くの石仏を集めた覆堂にある。永正三(1506)年の地蔵石仏の向かって右にある阿弥陀石仏である。この覆堂では一番大きな石仏である。 蓮華座下部が土の中に埋まっていて正確な高さはわからないが高さ190㎝以上の船型光背を背負った、厚肉彫りの像高155㎝の来迎印阿弥陀立像である。頭部は丸彫りに近く、鎌倉後期の作風を示す重厚な阿弥陀石仏である。 |

| 永正三年地蔵石仏 |

| 「永正3(1525)年 室町時代」 |

|

|

| 新薬師寺の境内の南の端の地蔵十王石仏など多くの石仏を集めた覆堂にある。高さ180㎝の船型光背を背負った、右手に錫杖、左手に宝珠を持った蓮華座に立つ像高121㎝の地蔵菩薩の半肉彫り像である。 像の左右に「為八万四千大塔婆供養也 永正三年丙寅二月廿四日寺家宗」の刻銘があり、重宗なる人物が、八万四千の塔婆の供養のため造立したことがわかる。(インドの阿育(アショカ)王が八万四千もの仏舎利塔を 各地に建立し仏教を全国に広めた故事に由来する。)室町時代になると庶民の中でも塔婆造立供養が盛んにおこなわれるようになり、そのような供養のためにこの地蔵石仏が造られた。 |

| 古式の様相の地蔵石仏 |

|

|

| 境内の南西の土塀に双仏石など多くの石仏が並べられている。その石仏群の中央に円光背を背負った丸彫りの地蔵石仏がある。右手を下げて与願印、左手を胸前に上げて宝珠を持って立つ古式の様相の地蔵菩薩である。 |

| 令和7年5月5日撮影 隣町の山にて |

| キビタキ |

| この日もキビタキを撮影しました。撮ったのは地元の山の上の桜園です。2羽の雄が絡みいながら飛んだり、桜の枝にとまって囀っていました。桜の枝が交錯していて撮りにくく、何とか1羽だけ撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月4日撮影 隣町の山にて |

| キビタキ |

| 隣町の山の5羽のでキビタキを見ました。そのうち撮影できたのは2羽でした。ただ、枝かぶりだったり、逆光の空抜けだったりしてあまり良い写真は撮れませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月2日撮影 近くの水田地帯にて |

| セッカ |

| ここ10年ほどいつも行く水田地帯では裏作として麦を栽培するようになりました。その麦畑で毎年よくセッカを撮影していました。行ってみるとセッカの鳴き声が数か所で聞こえるのですが、麦畑ではあまり聞こえません。セッカの鳴き声が聞こえてくるのは水害対策のため遊水地などになる予定の耕作放棄地でした。そこで遠くの草叢の枯草にとまったセッカを撮影しました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和7年5月3日 さつま町の田の神(3) |

| 時吉の田の神 |

| 鹿児島県薩摩郡さつま時吉 「寛政11(1799)年」 |

|

|

|

| 左手に大きなメシゲを持ち、矛のようなものを右手に持つた田の神像で、大きな舟形の石に薄肉彫りしたものである。シキを被らず、角髪(みずら)のような髪型をしていて、古事記などに登場する神か、仙人を思わせる珍しい田の神像である。 |

| 上狩宿の田の神 |

| 鹿児島県薩摩郡さつま町求名上狩宿 「寛政11(1799)年」 |

|

|

| しわ寄せた顔がユニークな丸坊主の僧風の田の神で、右手にメシゲを持ち、左手を輪組または拳にする。被るシキを宝珠光背のように線彫りで表現している。 |

| 別野の田の神 |

| 鹿児島県薩摩郡さつま町中津川別野 「昭和54年(1979)」 |

|

|

| 別野の田の神は「別野」のバス停の北、訳50mの水田のあぜ道に祀られている。あごが大きく面長で垂れ目の顔に特徴のある田の神で、右手にメシゲ、左手にスリコギのようなものを持つ。頭部はシキを被っているように見えず、おかっぱか丸髷の髪のように見える。丸髷だとすると女子像型の田の神となるが? 背面に「昭和五十四年(1979)」の紀年銘がある。 |

| 令和7年5月1日 近くのため池にて |

| キビタキ |

| 小さなため池でヨシガモを撮影した後、近くにあるカンムリカイツブリが求愛行動をしていた大きなため池に行きました。葭原などカンムリカイツブリが卵を産み、子育てをする場所がない池なので、カンムリカイツブリはやはり姿を消していました。この池にもヨシガモが数羽いたのですが、顔を羽根にうずめて休んでいて、載せるような写真は撮れませんでした。あきらめて帰ろうとした時、ため池の横の竹林からキビタキの囀りが聞こえてきました。なんとか粘ってキビタキを撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 藤の花とヨシガモ |

| 近くの小さなため池に行きました。3月までカイツブリやキンクロハジロ・カルガモいたため池です。ねらいはカイツブリの親子でしたが、カイツブリは見られませんでした。いたのは冬鳥のヨシガモでした。岸には藤の木があって、花が咲いた枝が水面近くまで垂れていました。ヨシガモと藤の花の組み合わせは珍しいと思って藤の花とヨシガモの写真をアップしました。 |

|

|

|

|

|

| 左はヨシガモの雌です。 |

|

|

|