|

||||

|

||||

|

| 令和4年4月30日 県境近くの山にて |

| キビタキ |

| この日も県境近くの山にいきました。キビタキ・センダイムシクイ・ソウシチョウの鳴き声が聞こえました。この日はキビタキを何とか写せました。 |

|

|

|

|

| 令和4年4月29日 大野川流域の磨崖仏 (3)(4) |

| 昨日は地元を回りました。山ではキビタキ・センダイムシクイの囀りをあちこちで聞いたのですが、撮影できませんでした。地元のチョウゲンボウ・イワツバメも巣作りをあきらめたのか、姿を見ませんでした。今日は雨模様なので、久しぶりに石仏をアップしました。大分県の平安時代と鎌倉時代の磨崖仏です。 |

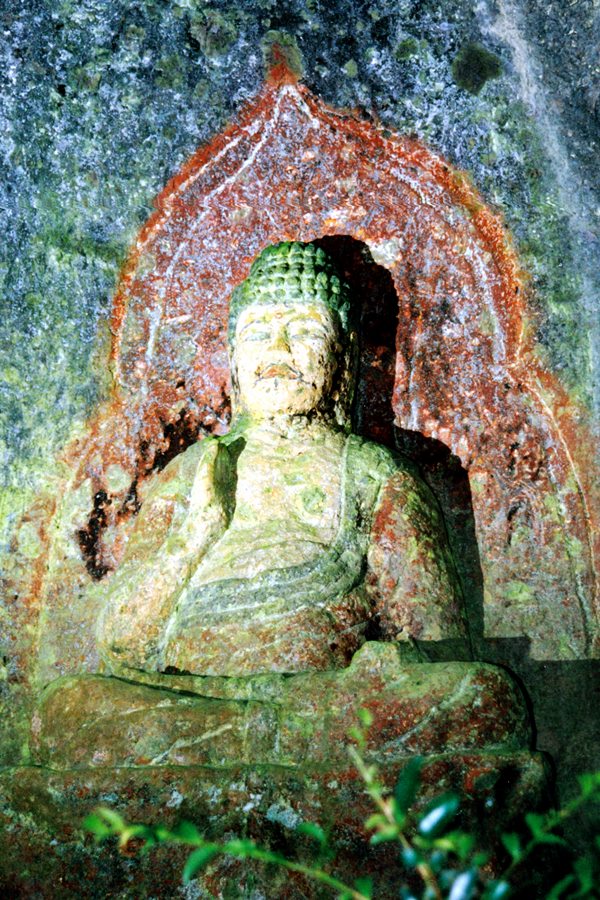

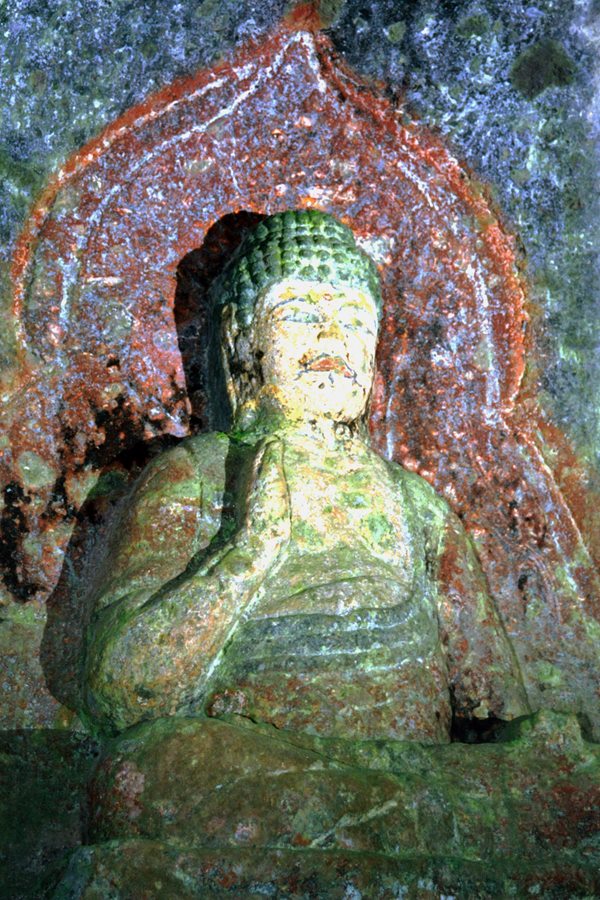

| 大野川流域の磨崖仏(3) 宮迫西磨崖仏 |

| 大分県豊後大野市久士知 「平安後期」 |

|

|

|

| 釈迦如来 |

|

|

| 阿弥陀如来 |

|

| 薬師如来 |

| 宮迫東磨崖仏から100mほど離れた小高い丘の中腹の大きな石龕の中に釈迦・阿弥陀・薬師の三如来の丸彫りに近い厚肉彫りがある。いずれも基壇、台座、仏像の三段から構成されている。 いずれも彩色されており、 螺髪は方眼状に刻出されているところなど、やや形式的な作風が見られる。 保存状態は非常によく、仏身や光背に原初の色彩や文様が残っている。 中尊の釈迦如来は像高143mで阿弥陀・薬師よりやや大きく、右手を胸前によせて施無畏印、左手の印相は手先が欠けていてわからない。阿弥陀・薬師像と違って顔の彩色が落ちてまだら模様になっている。 |

| 大野川流域の磨崖仏(4) 犬飼不動磨崖仏 |

| 大分県豊後大野市犬飼町田原渡名瀬 「鎌倉時代」 |

|

|

|

|

| 制多迦童子 |

|

| 矜羯羅童子 |

| 岩層にさしかけて建てた覆堂の中にある。凝灰岩の岩層に像高約3.8mの不動明王と像高約1.7mの制多迦童子と矜羯羅童子を厚肉彫りしたものである。不動明王は右手に剣、左手に索を持つ結跏趺坐像である。温和な作風であるが、堂内で間近に見ると、押しつぶされるような圧迫感がある。体躯の所々に赤色の彩色が残る。 |

| 令和4年4月27日撮影 地元の山の上の公園にて |

| センダイムシクイ |

| 雨がポツポツ降る中、高い木の上で囀るセンダイムシクイを撮影しました。遠くて粗い画像になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年4月25日撮影 地元と近くの山にて |

| イワツバメ・コムクドリ |

|

| 地元の毎年イワツバメが営巣する場所に行きました。去年は巣作りの途中でスズメや鳩に邪魔されたようで、イワツバメが雛を育てているところを撮影できませんでした。この日は、あまり期待していなかったのですが、営巣地に行ってみると、イワツバメが10カ所以上で巣作りを始めていました。去年までは古い巣を補修して使っているのが多かったのですが、今年は土を運んできて最初から作り始めています。 |

|

| つがいなのか2羽で巣作りをしています。 |

|

|

|

| 古い巣を補修しているイワツバメもいます。 |

|

| こちらも2羽で一から巣作りを始めています。 |

|

|

| 近くの山の桜の林でコムクドリらしき鳥の群れを見つけました。しかし、撮ろうとした時には多くが飛び去り、何とか撮った1羽です。 |

| 令和4年4月23日撮影 県境近くの山にて |

| キビタキ・センダイムシクイ |

| この日も県境近くの山にいきました。オオルリの鳴き声は聞こえませんでしたが、キビタキ・センダイムシクイ・ソウシチョウの鳴き声は聞こえました。 |

|

| キビタキは近くで写すことができたのです、枝が邪魔になって全身を写せませんでした。 |

|

|

| 全身を写せたのはこの一枚だけです。 |

|

| センダイムシクイはコナラの高い木の枝で鳴いていました。見上げるようにして撮った写真です。 |

|

|

| 令和4年4月22日撮影 県境近くの山と地元にて |

| オオルリ♀・チョウゲンボウ |

|

| 県境近くの山ではソウシチョウ・ウグイス・キビタキ・オオルリ・センダイムシクイの鳴き声が聞こえたのですが、枝に後ろ向きでとまっていた茶色い鳥を撮影しただけで、目的だったキビタキやオオルリは姿を見ませんでした。後で、撮った茶色い鳥の写真を見直してみると横向きのものもあって、オオルリの雌であることに気づきました。 |

|

|

| 山からの帰りに地元の施設でチョウゲンボウを写しました。来てしばらくすると、鳴き声とともにチョウゲンボウの雄がどこからか飛んできて、いつもいる建物の隣の建物のサッシにとまりました。 |

|

| 建物の屋上のかどに飛び移りました。 |

|

| 屋上から飛び降りるように飛び出しました。 |

|

| 隣の建物の一番高い所にとまりました。 |

|

| 三度、飛び出し、屋上の角にとまりました。 |

|

|

|

| 屋上から、飛び出しどこかへ飛んでいきました。 |

| 令和4年4月21日撮影 地元の山の上の公園にて |

| センダイムシクイ |

| コナラの木のセンダイムシクイです。今年は地元や近くの山のコナラの木でよく「チヨ チヨ ビィー」「チョッ チョッ ビ」とセンダイムシクイの囀りが聞こえます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年4月20日撮影 少し遠い県境近くの山にて |

| ソウシチョウ |

| 県境にそったこの山地では、この季節、ソウシチョウとウグイスが競うように鳴いています。ソウシチョウはウグイス以上に見つけにくく、なかなか撮影できません。この日は目の前の枝にとまってくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年4月19日撮影 県境近くの山にて |

| マヒワ・センダイムシクイ |

| 前日に引き続いて県境近くの山に行きました。オオルリなどはいませんでしたが、コナラの花や花につく虫を食べに集まっているマヒワの群れを見つけました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 雌です。 |

|

|

|

|

| 山ではこの頃センダイムシクイの鳴き声をよく聞きます。ただ、遠くの高い木の上で鳴いていて、なかなか見つけられません。この日は逆光の空抜けでしたが、近くに来てくれました。 |

|

|

|

|

|

| 令和4年4月18日 県境近くの山にて |

| オオルリ・キビタキ・サンショウクイ |

| 県境近くの山はウグイス・ソウシチョウ・キビタキ・オオルリ・センダイムシクイと様々な鳥のさえずりが聞こえ圧巻でした。ソウシチョウとセンダイムシクイは姿を見ることができませんでしたが、オオルリ・キビタキ・ウグイスは撮影できました。 |

|

| 「ピールーリーリー チュー ビィ」と鳥のさえずりが聞こえました。はじめはソウシチョウの鳴き声と思ったのですが、ソウシチョウより鋭く高い鳴き声だったので、「オオルリかな」と思って鳴いている高い木の枝を見回しました。すると木の枝に隠れるようにして鳴いていたオオルリを見つけました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| キビタキの鳴き声は4月から6月にかけて、よく聞こえ目立つのですが、この日はオオルリやソウシチョウのさえずりに消されてキビタキの鳴き声は気がつきませんでした。キビタキの姿を見た後、鳴いているのに気がつきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| オオルリやキビタキを撮影した後、帰り道で見つけたサンショウクイです。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年4月16・17日撮影 地元の山の上の公園にて |

| ビンズイ・カワラヒワ・アトリ |

| 16日、山の公園に向かうハイキングコースの途中の林からソウシチョウ・オオルリ・センダイムシクイの鳴き声が聞こえてきました。枝や若葉が重なるように茂った木々にいるため、なかなか姿を見ることができません。何とかオオルリとセンダイムシクイは姿を見てシャッターを切ったのですが、すべて葉や枝がかぶったピンボケでした。結局、何とか撮影してアップできたのは、公園の桜園のカワラヒワとビンズイでした。 |

|

| ビンズイです。 |

|

|

| カワラヒワですがシメかなと思って撮りました。 |

|

| 雨覆の黄色でカワラヒワとわかりました。 |

|

| 翌日、17日も途中のハイキングコースでソウシチョウとセンダイムシクイの声を聞いたのですが、姿を見ることができませんでした。この日、写したのはアトリでした。 |

|

| 令和4年4月15日撮影 地元と地元の山の上の公園にて |

| チョウゲンボウ・ルリビタキ♀ |

|

| いつものように施設の屋上にいました。雄と思われます。 |

|

| 換気口の巣からチョウゲンボウの雌が飛び出し雄の隣にとまりました。 |

|

|

| しばらくすると雄が飛び立ち雌だけが残りました。 |

|

|

| 山の上の桜園のルリビタキ♀です。11日の撮影がこのシーズンのルリビタキの撮影の最後と思っていたのですが。 |

|

|

|

| 令和4年4月14日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウ |

|

| 地元の施設のチョウゲンボウです。いつものように屋上の隅にいました。雌と思われます。 |

|

| 羽づくろいを始めました。 |

|

|

| しばらくすると飛び立ち屋上のアンテナにとまりました。 |

|

|

|

| 雌のチョウゲンボウはアンテナから施設の屋上に戻りました。すると突然雄が飛んできて雌の上に乗りました。この後、数秒にわたって交尾がおこなわれたのですが、広げた翼しか見られませんでした。 |

|

| 交尾が終わった後です。雌のチョウゲンボウはこの後、施設の換気口の巣に戻りました。 |

|

| 雄はしばらく屋上にいて、その後どこかへ飛び去りました。 |

| 令和4年4月13日 地元の山にて |

| キビタキ・ソウシチョウ |

|

| 毎年4月にキビタキを撮影している地元の山のハイキングコースへ行きました。少し時期が早いと思っていたのですが、歩いているとルリビタキの囀りが聞こえてきました。少し遠かったですが、何とか今年初のキビタキを撮影できました。 |

|

|

|

|

| ハイキングコースの横の藪からソウシチョウの囀りが聞こえました。覗いて見ると木の葉と枝の間から大きく口を開けて鳴くソウシチョウの姿が見えました。 |

|

|

|

| 令和4年4月12日 地元の山の上の公園にて |

| センダイムシクイ |

| ここ10年、地元周辺の山はナラ枯れがすすみコナラやミズナラの高い木は次々と枯れて少なくなっています。この公園の周りの山もナラ枯れが進んでいますが、まだ大きなコナラが残っています。そのコナラの木の上で「チョッ チョッ ビ」「チョッ チョッ ビ」と鳥の囀りが聞こえました。目をこらしてコナラの高い所の枝にいるセンダイムシクイを見つけました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和4年4月11日撮影 地元の山の上の公園にて |

| ルリビタキ♀・ウグイス・アトリ・シメ |

| 11日、山の上の公園の桜園で撮影したルリビタキ♀・ウグイス・アトリ・シメです。 |

|

| ルリビタキはこのあたりでは漂鳥で、もういないと思っていのですが、雌がまだいました。 |

|

|

|

| ウグイスはブッシュにからまった葛の蔓にとまって鳴いていました。この場所でウグイスを撮ったのはこの春3回目です。 |

|

|

|

| アトリはこの公園ではこのシーズンはまったく見られなかったのですが、桜の花の散る頃になってようやく見られるようになりました。 |

|

| シメもいました。 |

| 令和4年4月9日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウ |

|

| 地元の施設のチョウゲンボウです。屋上の角の撮影しにくい場所にいました。 |

|

| 大きなトカゲを捕まえました。 |

|

| 突然、雌が飛んできて交尾を始めました。 |

|

| 2秒もたたないうちに別れました。雄はこの後すぐに飛び去りました。 |

|

|

| 残った雌はしばらく屋上にいて、羽根を広げました。 |

|

|

| アンテナに飛び移り、この後飛び去りました。 |

|

|

| 令和4年4月7日撮影 隣県の海岸にて |

| ツルシギ・キアシシギ・ウミアイサ・オカヨシガモ・ユリカモメ・トビ |

| 昨年の今頃、セイタカシギ・ツルシギ・キアシシギを撮影した、海岸沿いの浅い池に行きました。ねらいはセイタカシギとツルシギでしたが、池にはコガモが目立ちシギ類はいないように見えました。 |

|

| 所々に石が集められた場所があり、そこに数羽のキアシシギがいました。海岸の道路から望遠レンズで覗いて見るとツルシギもいました。 |

|

| しばらく海側のオカヨシガモなどを撮って、池を覗いて見ると、キアシシギがいた石積みはすべてツルシギに変わっていました。 |

|

|

| 飛んでいるトビを写した後、石積みを見るとツルシギはすべて石積みから離れて、浅い池の真ん中にいました。 |

|

|

| 1羽は、夏羽に移行しつつあるようで、黒くなり始めています。 |

|

|

|

| 河口や河口近くの海岸にはまだ多くのカモがいました。珍しいカモもいませんでしたが、地元の池では見られないウミアイサをアップしました。2羽の雄のウミアイサがいました。頭部は緑色の光沢は目立たず黒色でした。 |

|

|

|

|

| ウミアイサのまわりには多くのユリカモメがいました。 |

|

| 灰褐色で嘴が黒いカモがいました。オカヨシガモです。 |

|

| 嘴の先が黄色いのは雌です。 |

|

| 河口近くの海岸で撮影したユリカモメです。久しぶりに夏羽のユリカモメを見ました。 |

|

|

| マテ貝を捕まえました。 |

|

| 水管部分を咥えて、首を振って、貝殻を飛ばして、マテ貝の中身を口に入れました。 |

|

| 冬羽から夏羽へ移行中のユリカモメです。 |

|

| 冬羽のユリカモメです。 |

|

| ミサゴを撮影したがったのですが、トビしかいませんでした。 |

|

|

| 令和4年4月6日 近くの川にて |

| ニュウナイスズメ |

| 近くの川でタヒバリなどを撮影していると、川の近くの満開の桜の木からスズメの鳴き声が聞こえてきました。スズメの声だったのでおそらくニュウナイスズメではないだろうと思いながらいってみるとスズメの中にニュウナイスズメが混じっていました。スズメはすべて桜の木から離れましたが、数羽のニュウナイスズメは桜の木に残っていました。 |

|

| スズメと思って確かめるためにカメラを向けてみると、頬の黒斑がありません。ニュウナイスズメの雄です。 |

|

|

|

|

| 頭部などが赤茶色ではなく、薄茶色のニュウナイスズメの雌です。 |

|

| ニュウナイスズメはアトリと同じように桜の花をちぎって蜜を吸います。花をちぎったところです。 |

|

| 花をラッパのように咥えています。いわゆる「花ラッパ」です。 |

|

|

| 令和4年4月6日 古民家のある公園にて |

| イカル |

| 昨日、イカルが3羽、下に降りてきて草原で何かを食べているのを見かけました。しかし、カメラを向けた途端、飛び去ってしまいました。その日はイカルを撮ることができませんでした。そこで、今日こそイカルを撮影しようと古民家のある公園に出かけました。 |

|

| 早速、昨日イカルがいた場所に行ってみると、1羽ですがイカルがいました。 |

|

| 草の実のような物を口に入れていました。 |

|

| 撮影した後、見直してみると、イグサ科の雑草のスズメノヤリの花を食べているようです。イカルのまわりには茎の先に赤褐色の花が多数集まった卵球形の頭花をつけるスズメノヤリが見られます。 |

|

|

|

|

| 令和4年4月5日 古民家のある公園にて |

| ルリビタキ♀・アトリ・桜にメジロ |

|

| まだルリビタキがいました。このシーズンよくルリビタキ♀を撮影したポイントです。雲一つない天気で、木の枝や葉の影がルリビタキ♀に当たっていて、頭部はまだら模様です。ルリビタキ♀はのんびりと羽根を広げたり、羽づくろいをしていました。 |

|

|

|

|

|

|

| 暗い林の中にアトリが数羽いました。枝かぶりでまともには撮影できませんでした。 |

|

|

| 公園ではソメイヨシノが満開です。メジロが蜜を吸いに来ていました。 |

| 令和4年4月2日撮影 地元にて |

| チョウゲンボウ・タシギ・キセキレイなど |

| 3月27日にチョウゲンボウの交尾寸前の場面を見て以降、毎日のように地元の施設に通っていたのですが、チョウゲンボウは見られませんでした。今日、あまり期待せず施設に行ってみると、チョウゲンボウが1羽ですが、同じ場所にいました。交尾の場面を取ろうと待ち構えていたのですが、ずっと1羽でのんびり羽づくろいしていました。羽づくろいの後、2回ほど羽ばたきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| チョウゲンボウを撮った後、近くの川に行きました。タシギやキセキレイなどを撮影したのですが、すべて遠くて近くで大きく撮影することができませんでした。川の横のコンクリートで固められた小川のタシギです。3羽いました。近づくと飛び立つので遠くからの撮影になりました。 |

|

|

|

| キセキレイか川の中の石の上にとまっていました。 |

|

|

|

| ツバメが川面の上を飛んでいました。 |

| 令和4年4月1日撮影 地元にて |

| タヒバリ |

| 1日に撮影した近くの川のコンクリートの護岸にいるタヒバリです。胸が薄オレンジ褐色になりつつあるタヒバリです。冬羽から夏羽に移行中と思われます。 |

|

|

|

|

|