|

||||

|

||||

|

| 令和3年5月31日 古民家のある公園にて |

| ホトトギス・シジュウカラ・モズ・エナガ |

|

| 公園のすぐ近くの森ではホトトギスが鳴いていました。地元の山などで5月中頃からよくホトトギスの鳴き声がよく聞こえますが、なかなか姿を見ることができません。今日はようやくホトトギスの姿を見たのですが、遠くてピンボケ写真しか撮れませんでした。 |

|

|

| シジュウカラが毛虫を採食していました。 |

|

| モズの若鳥が電線にとまっていました。 |

|

| 充血した目のような赤い目のエナガの若鳥です。 |

| 令和3年5月30日 地元のハイキングコースにて |

| ヤマガラ幼鳥 |

| エナガの群れにヤマガラの幼鳥が交ざっていました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和3年5月29日 地元にて |

| イワツバメ・コシアカツバメ |

| 今日は飛んでいるイワツバメを撮ろうと、イワツバメの営巣地に行きました。 |

|

| まず、イワツバメの巣のイワツバメを撮りました。相変わらず巣の周りにはスズメが多く、イワツバメの数は少ないです。 |

|

|

|

| 営巣地は川の堤防沿いにあり、イワツバメは川の上を飛んでいます。 |

|

|

| 10羽ほどのツバメが川面を飛んでいて、初めはすべてイワツバメと思って撮っていたのですが、燕尾があるツバメが目立ちました。ツバメだと思って撮ってみると、コシアカツバメでした。 |

|

|

| 令和3年5月28日 近くの水田地帯にて |

| カイツブリとカルガモの親子・コサギ・オオヨシキリ |

|

| ため池でカイツブリの親子を見つけました。 |

|

|

| 18日にカルガモの親子を撮影した小川の堰の下にミシシッピアカミミガメと一緒に1羽のカルガモの雛がいました。18日は13羽もの雛がいのですが。 |

|

| 親はと探すと、18日と同じく堰の上にいました。その後、親鳥は下に降りてきて雛を追いかけました。 |

|

| この前と同じカルガモとすると残りの12羽は大水に流されたのかもしれません。 |

|

| 細い飾り羽を少し開いたコサギもいました。 |

|

| 何回かオオヨシキリを撮影した葭原と違う葭原にもオオヨシキリがいました。 |

|

|

| 令和3年5月27日 天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士像 |

| 天部諸尊像石仏Ⅱ (12) 平賀快然の金剛力士像 |

| 平賀快然は18世紀に宮崎で活躍した仏師で、禅宗僧でもあった。彼が残した石仏や木彫仏の記銘などから、清武郷熊野村今江(宮崎市熊野)の出身で元禄16年(1703)から宝暦7年(1757)にわたって彫作活動したことが分かっている。現在、快然の作として木彫仏5体、金剛力士石仏5対、地蔵石仏8体が確認されいる。 |

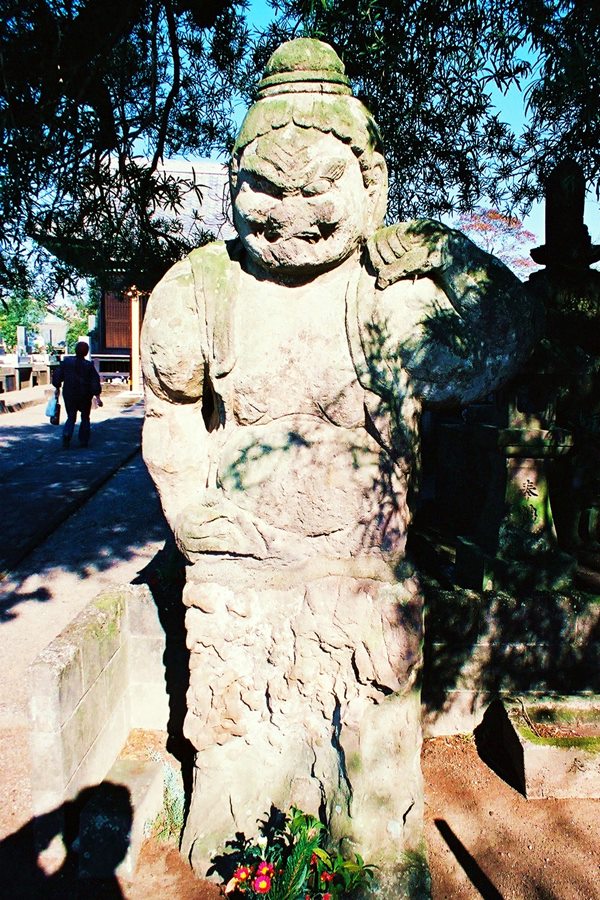

| 松崎観音堂金剛力士像 |

| 宮崎県宮崎市田吉4929 「元禄16年(1703) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 平賀快然のもっとも古い作が、松崎観音堂の金剛力士像で元禄16年(1703)、快然が松崎寺を中興開山した大年禅師と快然の師匠紹尊のために奉納したものである。丸顔で豪放な感じのする金剛力士像である。阿形、吽形とも顔の一部が破損している。 |

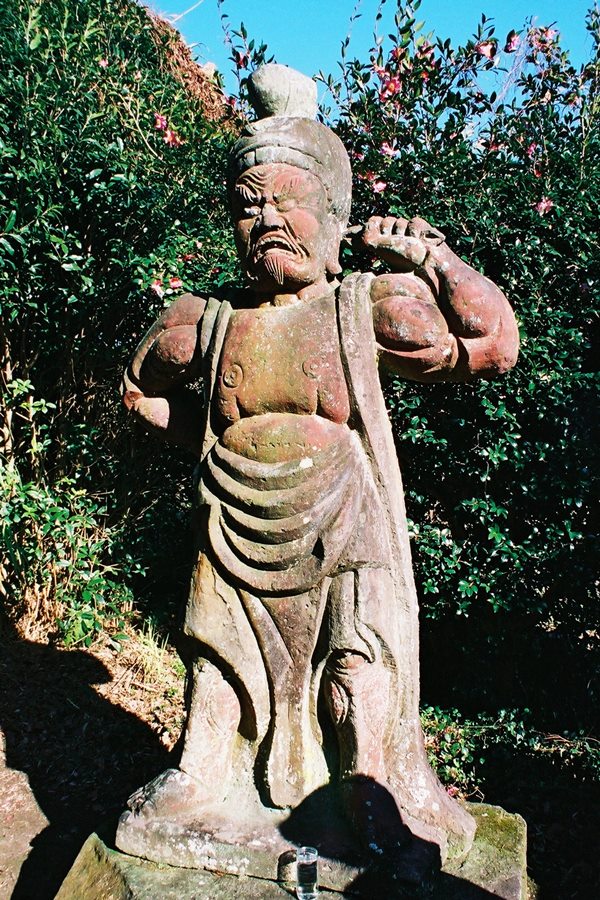

| 黒坂観音堂金剛力士像 |

| 宮崎市清武町木原6333 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 快然の仏像でもっとも知られているのが黒坂観音堂の金剛力士像である。現在の黒坂観音堂の東南500mにあった勢多寺から移されたと伝えられている。現在、黒坂観音堂の境内には勢多寺から移された県指定文化財の五輪塔をはじめとして多数の石塔が安置されている。吽形の背部に「平賀快然祐舎作」などの刻銘がある。松崎観音堂の金剛力士像とは違い楕円形の顔で鉢巻きをしているが、憤怒相の迫力は他の像と変わらない。体躯の表現はもっとも丁寧に彫り込んでいて、快然の金剛力士像の集大成といえる。この像については「近世日向の仏師」の著者前田博仁氏は近くにある宝暦3(1753)年の地蔵菩薩像から宝暦年間の(1751~1763)の作と推測されている。 |

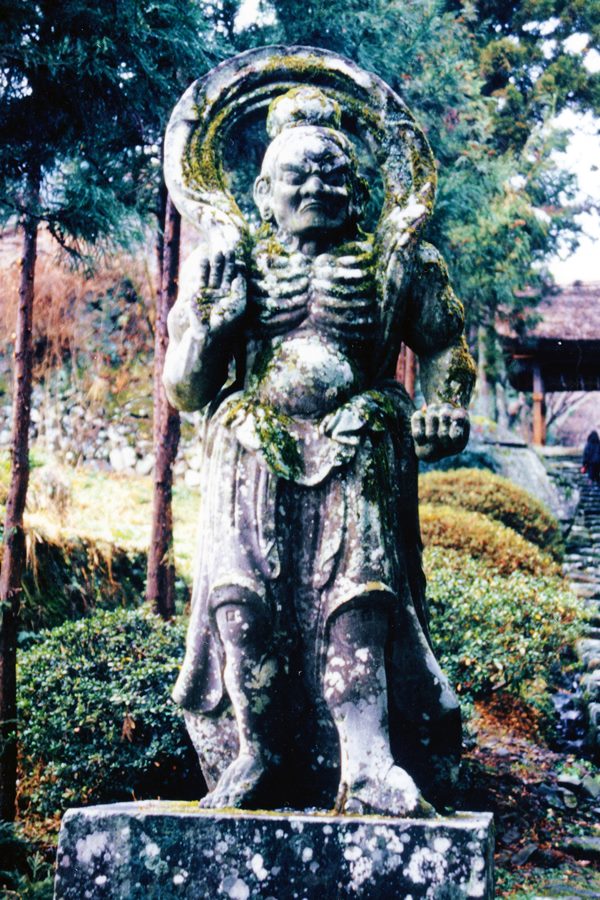

| 日向国分寺金剛力士 |

| 宮崎県西都市大字三宅3187 「享保13年(1728) 江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 日向国分寺の金剛力士像は丸顔で大きな眼と太い眉毛、食いしばった口など誇張した表現に特徴がある。 |

| 伊満福寺金剛力士 |

| 宮崎市古城町6695番地 「元禄16年(1703) 江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 伊満福寺の仁王像(元禄16年<1703>)も丸顔で力強い表現である、阿形像は食いしばるようにして口を開けている。 |

| 内山禅寺金剛力士像 |

| 宮崎市清武町船引1592 「延享2年(1745) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 内山禅寺仁王像も鉢巻きをした金剛力士像で、延享2年(1745)の作である。延寿院・円立院の金剛力士像のような細かい皺まで彫り込むのではなく、おおまかであるが大胆な力強い彫りである。しかし、体躯の表現は未完成のように見えるほど雑である。 |

| 令和3年5月26日 県境近くの山中にて |

| キビタキ |

| 県境近くの山中を歩いているとキビタキの声が5カ所ほどで聞こえました。3カ所で撮影したのですが、まともに撮れたのは1カ所のみでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和3年5月25日 近くの水田地帯にて |

| オオヨシキリ・ケリ |

| セッカとカワセミを写そうといつもの水田地帯に行きました。セッカの声は聞こえるのですがなかなか姿を見ることができません。カワセミは川の水面を飛ぶ姿を毎回見るのですが、なかなかとまってくれません。今日もセッカとカワセミは写せませんでした。撮影したのはこの前と同じオオヨシキリとケリです。 |

|

| オオヨシキリは、赤い口を大きく開けて鳴く姿は写せませんでした。 |

|

|

|

|

| ケリは今日もカメラを向けると、脅すように大きな声で鳴きながら飛び回ります。 |

|

| 令和3年5月24日撮影 地元のハイキングコースにて |

| キビタキ・カワラヒワ |

|

| ハイキングコースではホトトギスの鳴き声が聞こえるようになりました。他にコジュケイの声もよく聞こえます。ただ、どちらも姿を見ることができません。キビタキの囀りは3カ所で聞こえました。5月になって何回も訪れてキビタキを撮影しようとしたのですが、木々に隠れてうまくいきませんでした。今日はこのハイキングコースで久しぶりに撮影できました。 |

|

|

|

|

|

| 黄色い鳥を見けて、キビタキと思ってカメラを向けたのですが、カワラヒワでした。 |

|

|

| 令和3年5月23日 天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士像 |

| 天部諸尊像石仏Ⅱ (11) 串間円立院の金剛力士像 |

| 寛政元年(1748)、古城(宮崎市)に生まれた串間円立院は、護東寺の第六世住職で大峰入峰修行や熊野三山奥駆け修行を3回した修験僧である。護東寺の第五世住職であった父、串間延寿院と同じく仏像彫刻に優れ、天保5年(1834)、85歳で亡くなるまで、多数の仏像をつくった。現在、362体の仏像が確認されているという。 |

| 霧島寺跡金剛力士 |

| 宮崎市大塚町六ツ合686 「寛政13年(1801) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 霧島寺跡金剛力士<寛政13年(1801)>は宮崎市跡江の大淀川の堤防下に、六十六部廻国供養塔などの石造物とともに祀られている。堤防と椿の林を背景にして霧島山に向いて立っていてる赤く塗られた2体の金剛力士の姿は印象的である。つり上がったどんぐり眼、太い眉、V字型の額の3本の皺など顔の表現は父の延寿院作の生目大村の仁王像とよく似ている。 |

| 五百祀神社金剛力士像 |

| 宮崎県日南市大字楠原 「天明4年(1784) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 五百祀神社仁王は長身の金剛力士像で、伊東家累代の墓地入口に対面するように祀られている。 |

| 護東寺跡金剛力士像 |

| 宮崎市古城町 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 護東寺跡の金剛力士像は胸のあばら骨まで表していて他の金剛力士像と較べるとより力強い体躯の表現である。 |

| 朝倉観音金剛力士像 |

| 宮崎県宮崎市金崎914番地 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 朝倉観音金剛力士は他の円立院の金剛力士像と比べと小振りであるが、彫りが深く力強い金剛力士像である。円立院の刻銘のある霧島寺跡金剛力士や宝泉寺金剛力士よりも、延寿院作と思われる最勝寺跡や生目大村の金剛力士像によく似た表現である。 |

| 日之御碕観音寺金剛力士像 |

| 宮崎県宮崎市大字折生迫7125 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 朝倉観音金剛力士は他の円立院の金剛力士像と比べと小振りであるが、彫りが深く力強い金剛力士像である。円立院の刻銘のある霧島寺跡金剛力士や宝泉寺金剛力士よりも、延寿院作と思われる最勝寺跡や生目大村の金剛力士像によく似た表現である。 |

| 令和3年5月22日 近くの水田地帯にて |

| オオヨシキリ・ケリ |

|

| 18日にオオヨシキリを撮影した葭原では2羽のオオヨシキリが鳴いていました。1羽は目の前の葭にいました。 |

|

| 後の1羽は少し離れた葭原の花から顔を出して鳴いていました。 |

|

| 鳴いていたオオヨシキリが鳴きながら飛び立ちました。 |

|

|

| その後、葭原の上に全身を出して鳴いていました。 |

|

|

| 葭原の近くの田んぼではケリが子育てしているようで、近づくと上空を大きな声で鳴きながら飛び回ります。 |

|

| 令和3年5月18日撮影 近くの水田地帯と地元にて |

| カルガモ親子・オオヨシキリ・イワツバメ |

|

| この小川では毎年、5月頃から子育て中のカルガモ親子をよく見かけます。カルガモの「グエーグエッグェ」という鳴き声と共に雛と思われる声が聞こえました。聞こえた川の方を見ると多数のカルガモの雛がコンクリートの堰の前にいました。 |

|

| 「親鳥はと」、探してみると堰の上にいました。数羽の雛は堰を登ろうとしていたのですが、登れず右往左往していました。しばらく見ていると親鳥が下に降りてきて、雛を引き連れて草むらに隠れました。 |

|

| 草むらに隠れてしばらくすると、親子が草むらから出て来ました。 |

|

| 雛の数を数えてみると13羽です。この川で13羽もの雛を見たのは初めてです。 |

|

| いつもの年は1~5羽の雛をつれた親子をこの川で見ています。小さい川のためか大水に流されたり、蛇やイタチに捕まってしまうのでしょう。無事に雛たちが育ってほしいものです。 |

|

|

| カルガモ親子がいた小川の隣の葭原でオオヨシキリがうるさく鳴いていました。なかなか、葭の上の方に上がってきてくれません、15分ほど待ってようやく撮影しました。今にも雨の降り出しそうな天気でした。 |

|

|

|

|

|

|

| オオヨシキリを撮影した後、地元のイワツバメの営巣地によりました。スズメとの争いは続いていますが、飛んでいるイワツバメの数は増えていました。しかし、一昨年までのような集団営巣にはほど遠い状況です。 |

|

|

|

|

| 令和3年5月14日撮影 他府県の海岸と池にて |

| セイタカシギ・ツルシギ・キアシシギ・チュウシャクシギ・アオアシシギ・カワアイサ♀など |

| 遠出をして、他府県の海岸に行きました。先月セイタカシギなどを撮影した海沿いの池にはセイタカシギが2羽残っていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| セイタカシギを撮影した池には先月はツルシギもいたのですが、この日は池にはセイタカシギ以外は見られませんでした。しかし、池と堤防を隔てた海岸にツルシギがいました。キアシシギの群れの中にツルシギが1羽混ざっていました。 |

|

| 先月、池でツルシギを撮った時は、片羽・雨覆は灰褐色で下腹部白い冬羽でしたが、今日は夏羽で下腹部は黒く片羽・雨覆は黒く白い斑点です。 |

|

|

|

| 海岸の干潟で目立ったのはキアシシギの群れです。 |

|

|

|

| キアシシギの群れに、1羽の夏羽のハマシギがいました。 |

|

|

| キアシシギの群れから少し離れた場所にアオアシシギがいました。 |

|

| キアシシギの群れやツルシギを撮影した干潟にはチュウシャクシギも目立ちました。 |

|

|

| 海岸から遠く離れた場所にも6羽のチュウシャクシギがいました。 |

|

| 次に行った海岸は遠くまで干上がっていて、潮干狩りをしている人が多くシギはほとんどいませんでした。あきらめて移動しようとした時、チュウシャクシギ1羽が飛んできました。 |

|

|

| 最後に訪れた川の河口にはカワアイサ♀がいました。いつも、ここでウミアイサを撮影しているのでウミアイサ♀と思って望遠レンズを向けたのですが、目が赤くなく、頸から脇腹は白く褐色の頭部との境が明白なのでカワアイサ♀のようです。 |

|

|

|

| カワアイサが飛び立つのを15分ほど待ったのですが、このまま座り込み休んでしまいました。 |

|

| カモ類はほとんど見られず、カワアイサとカルガモ以外は沖合のスズガモの群れだけでした。 |

|

| いつもならミヤコドリを干潟や砂浜で見られたのですが、海岸は遠くまで干上がっていて、潮干狩りをしている人も多く、ミヤコドリをすぐには見られませんでした。何とか見つけたミヤコドリは海岸から100m以上離れた遠くの干潟の先にカワウと一緒にいました。近づくことができず証拠写真しか撮れませんでした。 |

| 令和3年5月13日撮影 県境近くの山の中にて |

| センダイムシクイ |

| 県境近くの山の中ではソウシチョウとウグイスが競うように鳴いていますが、なかなか姿を見ることができません。キビタキとセンダイムシクイの声も聞こえました。何とかセンダイムシクイだけは撮ることができたのですが、離れた木の上の空抜けの撮影で、まともに写真にならず、大きくトリミングしてフォトレタッチソフトで露出補正をした写真を載せました。大きく口を開けて鳴いていました。 |

|

|

|

|

| 令和3年5月12日撮影 隣町にて |

| コシアカツバメ |

| 隣町のコシアカツバメが毎年やって来て集団営巣する場所に行きました。まだコシアカツバメの数は少ないですが、巣作りが始まっていました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和3年5月11日撮影 近くの水田地帯にて |

| セッカ・コサギ |

|

| 水田地帯の所々に裏作の麦を作っている田んぼにセッカを撮影に通っているのですが、なかなか麦の穂にはとまってくれません。この日、ようやく近い所でセッカを撮影できました。とまったのは麦の穂ではなく、荒れ地の枯れた草でした。 |

|

|

|

|

|

| コサギが細い飾り羽をスカートのように広げていました。 |

|

| 令和3年5月10日 少し遠くの山の林道にて |

| ヒレンジャク・キレンジャク・ソウシチョウ・キビタキ |

| 少し遠くの県境近くの山へ行きました。新緑の美しい山の中の林道では、ソウシチョウの鳴き声があちこちで聞こえます。ソウシチョウを撮影しようとカメラを高い木の上に向けると、ソウシチョウよりやや大きい薄い茶色の鳥を見つけました。望遠レンズで覗いて見るとどうやらレンジャクのようです。2羽いました。5月に冬鳥のレンジャクを見たのは初めてです。 |

|

| 最初に撮影したのはヒレンジャクでした。 |

|

|

|

| もう1羽はキレンジャクでした。 |

|

|

|

|

| 林道ではソウシチョウとウグイスが競うように鳴いています。ただ、どちらも声は聞こえるのですが、枝や木の葉に隠れてなかなか写せません。何とかソウシチョウは撮影することができました。 |

|

|

|

| キビタキも数カ所で鳴き声を聞きました。その内、1カ所でキビタキを撮影しました。今年はいつも、遠く離れた所で鳴いて、近くでは撮影できません。この日は近くで鳴いているキビタキを撮影できました。 |

|

|

|

| 令和3年5月9日 天部諸尊像石仏Ⅱ 国東の江戸時代の金剛力士像 |

| (6) 文殊仙寺金剛力士像 |

| 大分県国東市国東町大恩寺2432 「慶安元年(1648年) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 国東市国見町にある富来港から文殊仙寺までの約10kmの間を 「開運ロードとみくじ(富来路)」と呼び、町おこし、観光に一役かっている。その開運ロードの終点となっている文殊仙寺の駐車場からうっそうと茂った木々に覆われた長い石段の参道を登ると文殊仙寺の山門が見えてくる。 その参道の途中にこの2体の金剛力士像が石段の左右に立っている。総高は阿形1.82m・吽形1.8mで長身で力強く、美しい体格の石造金剛力士像で、県の有形文化財に指定されている。銘はないが寺の記録に慶安元年(1648年)建造とある。肋骨を数珠玉であらわしているのは面白い表現である。 |

| (7) 両子寺金剛力士像 |

| 大分県国東市安岐町両子1502 「1814(文化11)年 江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 両子寺の山門に続く石段の両脇に国東半島最大級(阿形総高245cm、吽形230cm)の石造の金剛力士像が立っている。銘はなく、寺の伝えによると、文化11(1814)年の江戸時代後期の作である。 阿形像は左手で金剛杵を肩上に構え、右手を腰の位置で拳にする。吽形像は右手を肩下掌を前に開き、左手は腰の位置で拳にする。胸骨や盛り上がった筋肉の表現は力強い。多くの江戸時代の国東半島の金剛力士像が誇張された表現やアンバランスな体躯の像が多いが、この金剛力士は見事な均整美を保ち満身の力をたくわえていて、文殊仙寺金剛力士像とともに江戸時代の国東半島を代表する金剛力士像である。 |

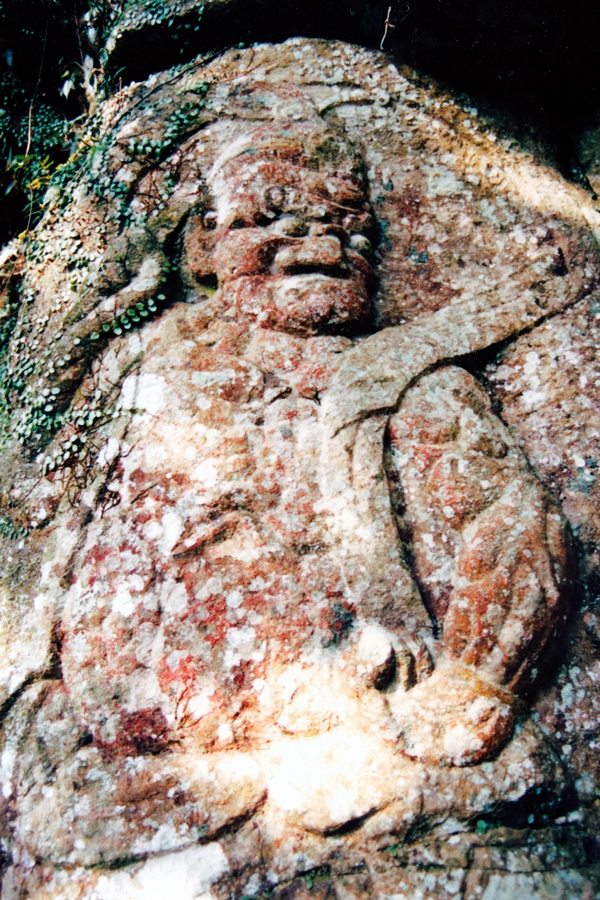

| (8) 応暦寺金剛力士像 |

| 大分県豊後高田市夷1016 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 国東半島の金剛力士像の多くは丸彫りであるが、数は少ないが板状の石材に半肉彫りで表現した金剛力士像も見られる。その代表といえるのが天部諸尊石仏Ⅱ(4)として紹介した旧千燈寺跡金剛力士像である。江戸時代の金剛力士の半肉彫り像としては応暦寺観音堂前や霊仙寺山門・玉泉寺・日枝神社などの像がある。これらの像は旧千燈寺と違って手足のバランスや全体的な表現方法が稚拙である。また顔は剽軽(ひょうきん)な表情で、筋骨隆々といった金剛力士の力強さを欠く像が多い。 その中でも応暦寺半肉彫り像は稚拙でアンバランスな体躯表現ながら、板石という石材をうまく生かして不規則な光背状の石から浮き上がるように表現していて、渋みのある個性的な相貌と相まって魅力ある像となっている。阿形・吽形とも右手に金剛杵を捧げるが、阿形は独鈷杵、吽形は三鈷杵である。阿形と吽形の背面の銘文にはこの地で藤原氏の子孫をなのる土屋氏の名が刻まれいて、土屋氏の系図から江戸中期の作とわかる。この像を高く評価する石仏研究家もいて、石仏写真集によく取り上げられている。 |

| (9) 霊仙寺金剛力士像 |

| 大分県豊後高田市夷1016 「江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 阿形 |

| 霊仙寺の山門の壁に付くように立っている金剛力士像も応暦寺半肉彫り像と作風が似た像で同人か同系列の石工の作と思われる。阿形は像高180㎝、吽形は像高165㎝である。阿形像が特に魅力的で相貌は応暦寺より迫力がある。 境内の大きな地蔵立像の横にも一対の金剛力士像がある、こちらは整った丸彫り像である。銘文があり造立年が、安政元(1854)年で石工が板井国良・板井国政であることがわかる。半肉彫り像と共に市の有形文化財となっている。 |

| 令和3年5月8日 近くの川にて |

| イカルチドリ・モズ |

| コロナ感染が怖くて人が少ない近くの山や田んぼ、川などを廻っています。山ではキビタキ、川や田んぼではセッカ・オオヨシキリの鳴き声がよく聞こえるのですが、なかなか姿を見せません。この3日間はどれも撮影できませんでした。今日もオオヨシキリの声が聞こえた河原に向かったのですが、撮ることができず、撮影したのはイカルチドリとモズでした。 |

|

| イカルチドリが河原で大きく口を開けて囀っていました。 |

|

|

|

| モズ雌の若鳥です。 |

|

|

| モズの雄は口を開けてけたたましく囀っていました。 |

|

| 令和3年5月7日 天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士像 |

| (5) 楢本磨崖仏金剛力士像 |

| 大分県宇佐市安心院町楢本 「室町時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 山中の杉林の中の安山岩層に数十体に及ぶ多くの磨崖仏が上下二段に、薄肉彫りされている。まず、目にはいるのは上段の像高200㎝の不動明王座像で、顔は大きく誇張された表現になっていて、やや荒っぽい。その他、上段には薬師三尊・釈迦三尊・多聞天などの像が彫られている。 下段は、1m前後の薄肉彫り像や半肉彫りの像が数多く彫られている。十王・地蔵・阿弥陀三尊・不動・多聞天・十二神将などである。阿弥陀如来座像と比丘形座像を刻んだ磨崖宝塔もある。 上段の不動明王横に「応永35年(1428)」の銘があるので室町時代の作であることがわかるが、作風から見て、すべて同じ時期につくられたとは考えにくい。下段の諸像の方が整っていて、気品がある。これらの像は、上段の大作よりやや古い時期の作ではないだろうか。 金剛力士像は、上段の向かって右端に阿形、左端に吽形が薄肉彫りで彫られている。吽形は像高195㎝、阿形230㎝で楢本磨崖仏の中では最も大型で、赤く彩色され、デフォルメされた大げさな表現である。 |

| 令和3年5月6日 天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士像 |

| (10) 串間延寿院の金剛力士像 |

| 串間延寿院の金剛力士像は、両子寺の金剛力士像のような均整のとれた整った金剛力士像ではないが、顔の表現が迫力があり個性的で、延寿院という山伏(修験僧)でもある仏師の人間性を感じる作品で、魅力的である。天衣は両肩から後頭部になびかせるのではなく、肩にかけるよう表現している。 串間延寿院は宮崎市古城にあった護東寺の五世住職で、3回大峰入峰修行をした、大越家(おいつけ)の僧位を持つ修験僧である。古城で生まれ安永5年(1776)に入寂した。延寿院は大仏師を名乗り、仏師として造仏活動もすすめた。現在、石仏の刻銘や木彫仏の墨書などから宝暦4年(1754)から明和6年(1769)にかけて彫作活動したことは分かっている。 |

| 生目大村金剛力士 |

| 宮崎県宮崎市大字生目 「明和6年(1769) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 生目大村の仁王像は子どもの円立院の金剛力士像とよく似た作風で、保存状態がよい秀作である。彫りも鋭く力強い。 |

| 最勝寺跡金剛力士像 |

| 宮崎市源藤町源藤917-5 「宝暦6年(1756) 江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

| 吽形 |

| 最勝寺跡の金剛力士像(宝暦6年<1756>)は、体躯の表現など、ややアンバランスで整った作とは言い難いが、誇張した表現の憤怒相の顔や腕は力強い。特に阿形の横顔は迫力がある。 |

| 風田金剛力士像 |

| 宮崎県日南市大字風田3594-3 「江戸時代」 |

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 風田の金剛力士像は像高1mほどの小像で砂岩製のため傷みが激しいが、体躯や衣紋などの表現など写実的で巧みである。紀年銘はないが「大越家延寿院」の刻銘が残る。文殊仙寺の金剛力士像のように肋骨を数珠玉であらわしている。 |

| 令和3年5月4日 近くの水田地帯と地元の山のハイキングコースにて |

| セッカ・セグロセキレイ・キビタキ・イソヒヨドリ♀ |

| 少し前まではこのあたりの田んぼでは裏作をつくることが少なかったのですが、最近は麦を裏作として植えている田んぼが増えてきています。その麦畑にセッカが数多く来ています。 セッカは「ヒッヒッヒッ」と澄んだ声が聞こえ、しばらくすると「チャッ チャッ」の鳴き声と共に移動します。ただ、写しやすい所にはとまってくれません。何とか、少し離れた麦畑の麦の穂にとまってくれたのですが、なかなかピントが合いませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

| 近くの川の浄化施設の屋根でセキレイが鳴いていました。ハクセキレイと思って素通りしようと思ったのですが、ハクセキレイにしては鳴き声が少し濁っているような気がして、カメラを向けてみるとセグロセキレイでした。 |

|

|

| 地元の山のハイキングコースのキビタキです。この日もキビタキは近くでは撮れませんでした。 |

|

|

| ハイキングコースの登り口にいたイソヒヨドリの雌です。 |

| 令和3年5月3日 地元の山の上の公園などにて |

| キビタキ・イワツバメ・スズメ |

|

| 山の上の公園ではキビタキが山の中を場所を変えながら囀っています。なかなか姿を見ることができず、ようやく木の間からちらっと見えたキビタキを撮影できました。青虫をくわえていました。 |

|

|

|

| 山の上の公園からの帰りにイワツバメの営巣地によりました。スズメと争いながら巣作りを進めているのですが、4月の初旬に撮影した時に比べると飛んでいるイワツバメの数は極端に減っています。 |

|

|

|

| イワツバメの入った巣にスズメがやって来て追い出そうとしています。巣の入口にイワツバメの尾羽が見えています。 |

| 令和3年5月1日 地元の山の上の公園などにて |

| センダイムシクイ・アトリ・キビタキ・チョウゲンボウ |

|

| 地元の山の上の公園のナラの木の林ではセンダイムシクイの「チョ チヨ ビィー チョ チヨ ビィー」の鳴き声が聞こえるのですが、高い場所にいてなかなか見つけられません、やっとのことで1ショット撮ったのがこの写真です。 |

|

| アトリも高い木の上にいて、今までのように低い桜の木には降りてきません。 |

|

| キビタキの鳴き声も聞こえたのですが、近づいてくれずまともな写真にはなりませんでした。 |

|

|

|

| 山の上の公園の帰りにチョウゲンボウが毎年、子育てするもう一つ場所に行きました。町の施設の建物の大きな樋の上にチョウゲンボウの雌がいました。雄は見あたりません。 |

|

|

|