|

||||

|

||||

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俁侾擔嶣塭丂丂抧尦偺嶳偺嶗墍偲抮偵偰 |

| 僕儑僂價僞僉亰丒僆僔僪儕 |

|

| 丂嶳偺忋偺嶗墍偱偼僉價僞僉亰侾塇偲僕儑僂價僞僉亰侾塇丄崅柭偒偡傞儌僘丄儊僕儘悢塇傪尒傑偟偨丅壞捁偼僉價僞僉亰偺傒偱丄搤捁傕僕儑僂價僞僉偩偗偱庘偟偄嶗墍偱偡丅僕儑僂價僞僉帗偼乽僸僢丂僸僢丂僸僢丒丒丒乿偲揹慄偵偲傑偭偰柭偄偰偄傑偟偨丅 |

|

|

| 嶗墍偐傜嶳偺忋偺抮偵岦偐偄傑偟偨丅僆僔僪儕偼崱擔傕抮偺墱偺嫶偐傜墦偔棧傟偨応強偵偄傑偟偨丅俀塇偺僆僔僪儕偑塇偽偨偒傑偟偨丅 |

|

| 丂僆僔僪儕偼塇偽偨偄偨屻丄娸偺栘偺壓偵擖偭偰偟傑偭偰巔傪尒偣傑偣傫丅俀侽暘傎偳懸偭偨偺偱偡偑丄摦偒偑偁傝傑偣傫丅偁偒傜傔偰婣傠偆偲偟偨帪丄幵偺捠傞嫶偺曽偐傜乽僋傽僢丂僋傽僢乿偲僆僔僪儕偺柭偒惡偑暦偙偊傑偟偨丅幵偺捠傞嫶偵岦偐偆偲丄嫶偺壓嬤偔偵俇塇偺僆僔僪儕偑偄傑偟偨丅俀塇偺梇偑懱傪傇偮偗崌偄丄偦偺屻丄捛偄偐偗偭偙傪偟傑偟偨丅 |

|

| 捛偄偐偗偭偙傪偟偰偄偨僆僔僪儕偺侾塇偑撍慠丄塇偽偨偒傑偟偨丅 |

|

|

|

| 丂偦偺屻丄俇塇偺僆僔僪儕偼抮斎偺栘偺壓偵擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅偟偽傜偔偡傞偲栘偺壓偐傜僆僔僪儕偺梇偲帗偑巔傪尒偣傑偟偨丅栘偺壓偺椢怓偺悈柺偵岝偑擖偭偰嬥怓偑偐偭偨怓偵側偭偰偄偰丄傑傞偱壴捁夋偺忈暻夋偺傛偆側暤埻婥偺幨恀偵側傝傑偟偨丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俁侽擔嶣塭丂丂抧尦偺嶳偺抮偵偰 |

| 僆僔僪儕 |

| 崱擭偺廐傕僆僔僪儕偑抧尦偺嶳偺抮偵傗偭偰偒傑偟偨丅枅擭丄侾侽寧壓弡崰偐傜尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅 |

|

| 嵟弶偼抮偺墱偺墦偔棧傟偨応強偵偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 偟偽傜偔偡傞偲俁塇偺僆僔僪儕偑嶣塭偟偰偄傞抂偺嬤偔傑偱棃偰偔傟傑偟偨丅 |

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俋擔嶣塭丂丂屆暛偺偁傞岞墍偵偰 |

| 僆僫僈僈儌 |

| 丂崱擭偺俀寧埲棃偺俉儢寧傇傝偺屆暛偺偁傞岞墍偱偡丅怴宆僐儘僫僂傿儖僗姶愼偺峀偑傝偲嫟偵丄嬤椬偺嶳傗揷傫傏丒抮丒愳側偳傎偲傫偳恖傪尒偐偗側偄応強偟偐朘傟傑偣傫偱偟偨丅傗偼傝偙偺岞墍偼恖偑懡偔丄儅僗僋側偟偱偼曕偗傑偣傫丅 丂偄偮傕峴偔戝偒側偨傔抮偱偼傎偲傫偳僇儌椶偼尒傜傟側偐偭偨偺偱偡偑丄偙偺岞墍偺偨傔抮偵偼偡偱偵儅僈儌丒僸僪儕僈儌丒僐僈儌側偳偑棃偰偄傑偡丅摿偵栚棫偭偨偺偼僆僫僇僈儌偱偡丅偙偺抮偱偼僆僫僇僈儌偼偄偮偱傕尒傜傟傞僇儌偱偼偁傝傑偣傫丅僩儌僄僈儌帗傕棃偰偄傞偲偺偙偲偱偡偑丄尒傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅 |

|

| 僆僫僇僈儌偼梇俀塇丄帗俀塇偄傑偟偨丅 |

|

| 愭摢偺梇偑懌傪偁偘偰丄婄傪偐偔傛偆側巇憪傪偟偰偄傑偡丅 |

|

| 撍慠侾塇偺梇偑塇偽偨偒傑偟偨丅 |

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俉擔嶣塭丂丂嬤偔偺愳偺壨愳晘偲峩嶌曻婞抧偵偰 |

| 僆僆僇儚儔僸儚丒僲價僞僉 |

|

| 傛偔僲價僞僉傪嶣塭偟偰偄偨壨愳晘偵偼僲價僞僉偑偄傑偣傫偱偟偨偑丄僆僆僇儚儔僸儚偼偄傑偟偨丅 |

|

|

| 僙僀僞僇傾儚僟僠僜僂偲傾僉僲僎僔偑栚棫偮傕偲悈揷偺峩嶌曻婞抧偵偼俀塇偺僲價僞僉偑偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俇擔嶣塭丂丂嬤偔偺壨愳晘偲戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僲價僞僉丒僆僆僇儚儔僸儚丒僇儚僙儈丒僇僀僣僽儕庒捁 |

|

| 慜擔丄僲價僞僉傪嶣塭偟偨壨愳晘偵偼俀塇偺僲價僞僉偑埊偵偲傑偭偰偄傑偟偨丅偙偺屻丄俀塇偼棈傓傛偆偵偟偰旘傃棫偪傑偟偨丅 |

|

| 侾塇偼僋僘偺屚傟偨枲偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 傕偆侾塇偼丄慜擔偵尒偨僲價僞僉偲摨偠傛偆偵丄儘乕僾傪挘傞偨傔偺峐偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 摢晹傪傂偹傞傛偆偵偟偰忋傪岦偒傑偟偨丅偙偺傛偆側億乕僘傪偲偭偨捁傪尒偨偺偼弶傔偰偱偡丅 |

|

| 愳偺杒懁偺偁偤摴偺傾僉僲僎僔偺宻偵僲價僞僉偑偲傑偭偰偄傑偟偨丅 |

|

| 丂傾僉僲僎僔偺宻偵偲傑偭偰偄偨僲價僞僉偑偄偨堦懷偼侾侽悢擭慜傑偱偼悈揷抧懷偩偭偨偺偱偡偑丄崱擭偼嫀擭傑偱巆偭偰偄偨堦枃偺悈揷傕曻婞偝傟丄偡傋偰峩嶌曻婞抧偵側偭偰傑偡丅崱偼丄僙僀僞僇傾儚僟僠僜僂偲傾僉僲僎僔偑栚棫偮峀偄峳傟抧偵側偭偰傑偡丅僲價僞僉偼偙偺屻丄偁偪偙偪偺傾僉僲僲僎僔偲僙僀僞僇傾儚僟僠僜僂偵旘傃堏偭偰妝偟傑偣偰偔傟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

| 丂壨愳晘偱僲價僞僉傪嶣塭偟偰偄傞偲丄俁塇偺僇儚儔僸儚傜偟偒彫捁偑旘傫偱偒傑偟偨丅嶣塭偟偨幨恀傪尒捈偡偲嶰楍晽愗偺敀偄墢庢傝偑懢偔偼偭偒傝偟偰偄傑偟偨丅僆僆僇儚儔僸儚偱偡丅 |

|

|

| 丂屵屻偼嬤偔偺戝偒側偨傔抮傊峴偒傑偟偨丅崱傑偱傛偔尒偐偗偨僲價僞僉傗僇儌椶偼慡偔尒傜傟偢丄偁偒傜傔偰婣傠偆偲偟偨偲偒丄嶗偺栘偺巬偵偲傑偭偰偄傞僇儚僙儈傪尒偮偗傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 偨傔抮偱栚棫偮偺偼僇僀僣僽儕偱傛偔柭偒惡偑暦偙偊傑偡丅懡偔偼庒捁偱偡丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俆擔嶣塭丂丂嬤偔偺愳偺壨愳晘偲嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僲價僞僉丒僄僝價僞僉丒僉價僞僉亰丒儌僘 |

|

| 丂嬤偔偺壨愳偱偼愭擔僲價僞僉傪幨偟偨壨尨偺懳娸偺壨愳晘偵僲價僞僉偑偄傑偟偨丅壨愳晘偺幖抧傪儘乕僾偱埻傓偨傔偺峐偵偠偭偲偲傑偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 嶳偺忋偺嶗墍偺堦斣崅偄偲偙傠偵偁傞嶗墍偵偼僄僝價僞僉偑傑偩偄偰妝偟傑偣偰偔傟傑偡丅 |

|

|

| 僉價僞僉偺帗偼偙偺嶗墍偱偼傛偔尒偐偗傑偡丅 |

|

| 儌僘偑崅偄栘偺巬偵偲傑偭偰柭偄偰偄傑偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俁丒俀係擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉丒僕儑僂價僞僉丒僄僝價僞僉 |

|

| 丂俀俁擔偼揤婥梊曬偼惓屵偵偼塉偑巭傓偲側偭偰偄偨偺偱偡偑丄巭傫偩偺偼俁帪夁偓偱偟偨丅偳傫傛傝偲偟偨撥傝嬻偺拞丄嶳偺忋偺嶗墍傊峴偒傑偟偨丅梉曽嬤偔偵側偭偰嶗墍偼埫偔丄偳偆偵偐嶣偭偨偺偑偙偺僉價僞僉偺幨恀偱偡丅 |

|

| 丂俀係擔偼揤婥偑夞暅偟晽偑嫮偐偭偨偱偡偑丄椙偄揤婥偱偟偨丅偄偮傕僉價僞僉偺梇傪尒偐偗傞嶗墍偼庘偟偔丄僉價僞僉偺帗侾塇尒偐偗偨偩偗偱偟偨丅 |

|

| 丂堦斣崅偄偲偙傠偵偁傞嶗墍偵偼僕儑僂價僞僉偲僄僝價僞僉偑偄傑偟偨丅僕儑僂價僞僉偼巬偐傇傝偺側偄椙偄巬偵偲傑偭偰偔傟偰丄偨偭傉傝偲嶣塭偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

| 僄僝價僞僉偼僐僆儘僊偺傛偆側拵傪偔傢偊偰偄傑偟偨丅 |

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀俀擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉丒僕儑僂價僞僉丒傾僩儕 |

|

| 崱擔偼僉價僞僉偺梇偑丄巔傪尒偣傑偟偨丅怓乆側億乕僘傪偟偰妝偟傑偣偰偔傟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 僉價僞僉偺帗傕偄傑偟偨丅 |

|

| 搤捁偺僕儑僂價僞僉傕偄傑偟偨丅偙偺廐弶傔偰偱偡丅 |

|

|

| 摨偠偔搤捁偺傾僩儕偱偡丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俀侾擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉亰丒僆僆儖儕庒捁 |

|

| 僉價僞僉偺抧柭偒偼俁僇強傎偳偱暦偄偨偺偱偡偑丄僉價僞僉偺梇偼尒傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅帗偼嶣傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

| 僇僱僞僞僉偺傛偆側拵傪偔傢偊偰偄傑偡丅 |

|

|

| 丂俀塇偺僆僆儖儕傜偟偒捁傪尒偨偺偱偡偑丄摦偒偼慺憗偔側偐側偐嶣傟傑偣傫丅傗偭偲偺偙偲偱嶣傟偨偺偑巬偐傇傝偺偙偺幨恀偱偡丅庒捁偺傛偆偱偡丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀侽擔嶣塭丂丂屆柉壠偺偁傞岞墍偵偰 |

| 僇儚僙儈丒僄僫僈丒僉僙僉儗僀丒僐僒儊價僞僉丒僄僝價僞僉丒僉價僞僉亰 |

|

| 媣偟傇傝偵屆柉壠偺偁傞岞墍偵峴偒傑偟偨丅傛偔僇儚僙儈傪尒傞彫偝側抮偵僇儚僙儈偑偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 抮偵旘傃崬傒愳僄價傪曔傑偊傑偟偨丅曔傑偊偨屻偼旘傃崬傓慜偺巬偵偼栠傜偡丄巬偐傇傝偺応強偺巬偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 巬偐傇傝偺側偄応強偵堏摦偟偰嶣偭偨丄愳僄價傪堸傒崬傓弖娫偱偡丅 |

|

|

| 僄僫僈丒僔僕儏僂僇儔丒儊僕儘偺崿孮偵偱偁偄傑偟偨丅僄僫僈偼戂傪憙嶌傝偵巊偆偺偐丄戂傓偟偨攡偺栘偺姴偵偲傑傝傑偟偨丅 |

|

|

| 僇儚僙儈偑偄偨彫偝側抮偺懁偵偼僉僙僉儗僀傕偄傑偟偨丅惵拵傪欨偊偰偄傑偡丅 |

|

|

|

| 旜崻増偄偺梀曕摴偵偼僐僒儊價僞僉偑偄傑偟偨丅 |

|

|

| 岞墍偺杒弌岥晅嬤偱嶣塭偟偨僄僝價僞僉偱偡丅 |

|

|

| 僄僝價僞僉偺嬤偔偵偼僉價僞僉亰偑偄傑偟偨丅儉僔僋僀傕偄偨偺偱偡偑丄嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧侾俋擔嶣塭丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僄僝價僞僉 |

| 丂屵屻俀帪崰偵側偭偰丄塉偑巭傫偩偺偱嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵峴偒傑偟偨丅抮偵偼僇僀僣僽儕埲奜偼尒傜傟偢丄僇儚僙儈傕巔傪尒偣傑偣傫偱偟偨丅偁偒傜傔偰婣傠偆偲偟偨帪丄偨傔抮擖岥晅嬤偺敤偱僄僝價僞僉傪尒偮偗傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾俉擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍丒嬤偔愳偺壨尨丒帺戭慜偵偰 |

| 僉價僞僉丒僲價僞僉丒僀僜僸儓僪儕 |

|

| 屵慜拞偼嶳偺忋偺嶗墍偵峴偒傑偟偨丅俀塇偺僉價僞僉亯傪尒傑偟偨丅嶣塭偟偨偺偼侾俆擔嶣塭偟偨僉價僞僉偱偼側偔丄暿偺僉價僞僉偱偡丅 |

|

| 僉價僞僉偑抧柭偒偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅 |

|

|

|

|

|

| 僉價僞僉偺帗偱偡丅 |

|

|

|

| 丂屵屻偼嬤偔偺壨愳偺壨尨偵僲價僞僉傪嶣傝偵峴偒傑偟偨丅枅擭丄廐偵側傞偲僲價僞僉偑偙偺壨尨偵擖傞偺偱偡偑丄偙偙悢擭偼悢偑尭傝丄側偐側偐幨偣傑偣傫丅崱擭傕俆夞朘傟丄傛偆傗偔侾塇偺僲價僞僉傪尒偮偗傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 惵拵傪曔傑偊傑偟偨丅 |

|

| 僀僜僸儓僪儕偼偙偺壨尨偱傛偔尒偐偗傑偡丅暊偺愒偄晹暘偑彮側偔庒捁偲巚傢傟傑偡丅 |

|

| 丂僀僜僸儓僪儕偼帺戭偺棤偺嬻偒抧傗帺戭偺幬傔慜偺寶暔晅嬤偵偄偮傕偄偰丄殦偭偰偄傑偡丅摿偵幬傔慜偺寶暔偺奜奒抜偺僈乕僪僼僃儞僗偲僥儗價傾儞僥僫偑偍婥偵擖傝偱偡丅偙偺僀僜僸儓僪儕偼侾俇擔偵嶣塭偟傑偟偨丅 |

|

| 侾侽寧侾俇擔嶣塭丂丂嶳偺拞偺媏敤偵偰 |

| 僲價僞僉 |

| 丂慜擔偵堷偒懕偄偰嶳偺拞偺彫媏敤偵僲價僞僉傪嶣傝偵峴偒傑偟偨丅僲價僞僉偼俀塇偱偟偨偑丄媏敤傪旘傃夞偭偰偄傑偟偨丅慜擔偼彮偟墿怓偄壴偑巆偭偰偄偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜墿怓偺媏偺壴偼傎偲傫偳拑怓偵側偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾俆擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍偲嶳偺拞偺媏敤偵偰 |

| 僉價僞僉丒儉僔僋僀丒僄僝價僞僉丒僲價僞僉 |

|

| 嶳偺忋偺嶗墍偺僉價僞僉偼崱擔傕垽憐傛偔丄塇傪峀偘偨巔傕嶣傟傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 丂嶗墍偱偼儉僔僋僀偼傛偔尒偐偗傞偺偱偡偑丄嶗偺巬傗梩偺娫傪慺憗偔摦偔偺偱嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅崱擔傛偆傗偔嶣塭偱偒傑偟偨丅惵拵傪欨偊偰偄傑偟偨丅 |

|

| 摢墰慄偑側偄偺偱僙儞僟僀儉僔僋僀偱偼側偔丄僆僆儉僔僋僀偐儊儃僜儉僔僋僀偲巚傢傟傑偡丅 |

|

|

|

| 憡曄傢傜偢僄僝價僞僉偼傛偔尒偐偗傑偡丅 |

|

|

|

| 嶳偺忋偺嶗墍偺屻丄嶳偺拞偺媏敤偵僲價僞僉偺嶣塭偵峴偒傑偟偨丅 |

|

| 墿怓偺媏偺壴偼屚傟偰拑怓偵側偭偰偄傑偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧侾係擔嶣塭丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉 |

|

| 屵屻偼嶳偺忋偺嶗墍偵峴偒傑偟偨丅崱擔傕僉價僞僉偼垽憐偑傛偔丄悪偺栘偲嶗偺栘傪壗夞傕旘傃堏偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 帗傕巔傪尒偣傑偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧侾係擔丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僄僝價僞僉丒奰偲儊僕儘丒僇僀僣僽儕 |

|

| 丂偨傔抮偺廃梀摴楬偺僄僝價僞僉偱偡丅偙偺偨傔抮偱僄僝價僞僉傪尒偨偺偼崱擭偑弶傔偰偱偡丅偙偺廐偼僄僝價僞僉傪尒偨偙偲偑側偄応強偱傕僄僝價僞僉偑尒傜傟傑偡丅 |

|

|

| 奰偺幚傪怘傋傞儊僕儘偱偡丅 |

|

| 俁塇偺僇僀僣僽儕偑塇偯偔傠偄傪偟偰偄偨偺偱丄塇偽偨偔偺傪懸偭偰丄僇儊儔傪峔偊偰偄傑偟偨丅偡傞偲俀塇偑塇偽偨偒傑偟偨丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾俁擔丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉丒僐僒儊價僞僉丒僄僝價僞僉 |

|

| 丂嶐擔偵堷偒懕偄偰僉價僞僉偱偡丅崱擔偼僉價僞僉偼垽憐偑傛偔丄旘傃堏偭偰傕嬤偔偺巬偵偲傑偭偰偔傟偰丄偙偺廐偱弶傔偰偟偭偐傝偲僉價僞僉傪幨偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

| 媣偟傇傝偺僐僒儊價僞僉偱偡丅 |

|

|

| 嶐擔偼侾塇傕尒側偐偭偨僄僝價僞僉偑崱擔偼丄嶗墍偺椬偺戝偒側岞墍偲嶗墍偺擖岥晅嬤偱壗塇傕尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾俀擔丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僉價僞僉丒僆僆儖儕庒捁 |

|

| 丂嶗墍偺偁偪偙偪偵偄偨僄僝價僞僉丒僐僒儊價僞僉偼慡偔尒傜傟側偔側傝傑偟偨偑丄僉價僞僉偼偄傑偟偨丅僉價僞僉亯偼嶗偺巬偵偲傑偭偰偄傑偟偨丅弔偐傜壞偵偐偗偰偺僉價僞僉亯偼殦傝偺惡偱尒偮偗傞偙偲偑偱偒傞偺偱偡偑丄廐偺僉價僞僉亯偼殦傜側偄偺偱偟偭偐傝尒側偗傟偽尒偮偗傜傟傑偣傫丅 |

|

|

|

|

| 僸僞僉椶摿桳偺抧柭偒偑暦偙偊偨偺偱丄暦偙偊偨曽傊岦偐偆偲僉價僞僉偺帗偑偄傑偟偨丅 |

|

| 丂僉價僞僉傛傝傗傗戝偒偄拑怓偺捁偑嶗偺嵶偐偄巬偑岎嵎偡傞巬偵偲傑偭偰偄傑偟偨丅僉價僞僉亰偐側偲巚偄側偑傜僔儍僢僞乕傪墴偟偨偺偱偡偑丄屻偐傜尒偰傒傞偲摢晹偼拑怓偱丄尐塇側偳偼惵偄丄僆僆儖儕偺庒捁偱偟偨丅嶗偺栘乆偼嵶偐偄巬偑懡偔偁傝丄栰捁偺慡恎傪偒傟偄偵側偐側偐嶣傟傑偣傫丅 |

|

| 摢晹偺墿怓偄晹暘偼梲偑摉偨偭偰偄傞偲偙傠偱偡丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾侾擔丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僇儚僙儈丒僉僙僉儗僀側偳 |

|

| 丂偄偮傕抮偺撿偺娸晅嬤偵偄傞僇儚僙儈偱偡丅戝偒側抮偵偄傞僇儚僙儈側偺偱側偐側偐旘傃崬傫偱塧傪偲傞応柺側偳偼側偐側偐嶣傟傑偣傫丅僇儚僙儈偼挿偄娫丄壓傪岦偄偨傝屻傠岦偄偨傝偟偰偄傑偟偨丅悈柺偵旘傃崬傓偲偙傠傪嶣傠偆偲偟偨偺偱偡偑丄寢嬊丄旘傃崬傑偢丄旘傃弌偟偰墦偔傊旘傫偱峴偭偰偟傑偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 俈擔偵僉僙僉儗僀傪嶣塭偟偨姞傝庢偭偨屻偺揷傫傏偵俁塇偺僉僙僉儗僀偑偄傑偟偨丅 |

|

|

| 栰捁傪扵偟偰曕偄偰偄傞偲傛偔僀僞僠傪尒偐偗傑偡丅崱擔傕娸曈偱僀僞僠傪尒偐偗傑偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧侾侽擔丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僄僝價僞僉丒儂僆僕儘亰丒僉儞僋儘僴僕儘丒僇僀僣僽儕 |

|

| 丂戝塉寈曬偑弌偰偄偨偺偱偡偑丄屵屻塉偑巭傫偩偺偱嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵峴偒傑偟偨丅偨傔抮偺廃梀摴楬偺僈乕僪僷僀僾偵僄僝價僞僉偑偲傑偭偰偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 偨傔抮偺懁偺敤偺抾偺峐偵儂僆僕儘偺帗偑偲傑傝傑偟偨丅 |

|

| 丂嬤偔偺彫偝側偨傔抮偵偼僉儞僋儘僴僕儘偺帗偑偄傑偟偨丅婄偺慜柺偑敀偄偺偱僗僘僈儌偐偲傕巚偭偨偺偱偡偑丄栰捁恾娪偱挷傋傞偲婄偺慜柺偑敀偄僉儞僋儘僴僕儘偺帗傕偄傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅 |

|

|

| 摨偠偨傔抮偵俁塇偺僇僀僣僽儕偺悧偲嫟偵戞侾夞搤塇偺僇僀僣僽儕偑偄傑偟偨丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俈擔嶣塭丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 僄僝價僞僉丒僄僝價僞僉梒捁丠丒僉僙僉儗僀丒僲價僞僉丒僇儚僙儈丒僇僀僣僽儕 |

|

| 偨傔抮偺嬤偔偺敤偵僄僝價僞僉偑偄傑偟偨丅 |

|

|

| 丂抾偺峐偺忋偵妼怓偺彫捁偑偲傑偭偰偄傑偟偨丅僄僝價僞僉偲巚偭偨偺偱偡偑丄傛偔尒傞偲僄僝價僞僉傛傝傗傗彫偝偔丄暊晹偺鉺柾條偑偼偭偒傝偟偰偄側偄偺偱丄僒儊價僞僉偲巚偄傑偟偨丅屻偱丄尒捈偟偰傒傞偲丄壓旜摏偺埫怓幉斍偑側偄偙偲傗丄摢晹偵敀偄塇偑巆偭偰偄傞偙偲偐傜僄僝價僞僉偺梒捁偲傕巚偊傞偺偱偡偑丄帺怣偼偁傝傑偣傫丅 |

|

|

|

| 僉僙僉儗僀偑摴楬偺僈乕僪儗乕儖偵偲傑偭偰偄傑偟偨丅 |

|

| 偦偺屻丄堫姞傝偑廔傢偭偨悈揷偵旘傃偍傝丄壗偐傪欨偊傑偟偨丅 |

|

| 抮斎偺廃梀摴楬偺懁偺妺偵暍傢傟偨媢偺妺偺梩偺忋偵僲價僞僉偑偄傑偟偨丅 |

|

|

|

| 抮偵棳傟崬傓悈楬偵嶐擔偲摨偠偔僇儚僙儈偺帗偑偄傑偟偨丅墦偔偰偼偭偒傝偲偟偨幨恀偵偼側傝傑偣傫偱偟偨丅 |

|

|

| 偨傔抮偱偼僇僀僣僽儕偺柭偒惡偑傛偔暦偙偊傑偡丅悧捁傗庒捁傕傛偔尒偐偗傑偡丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俇擔丂丂嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵偰 |

| 儈僒僑丒僄僝價僞僉丒僸僪儕僈儌亰丒僇儚僙儈 |

| 丂偄偮傕峴偔嶳偺忋偺嶗墍偼僄僝價僞僉傗僐僒儊價僞僉偺壞捁偑傔偭偒傝彮側偔側傝傑偟偨丅崱擔偼慡偔嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱丄搤捁偱傕尒傜傟側偄偐偲嬤偔偺戝偒側偨傔抮偵峴偒傑偟偨丅僇儌椶偼侾塇偟偐尒傜傟傑偣傫偱偟偨偑丄儈僒僑偑抮偺忋嬻傪旘傫偱偄傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

| 媫崀壓偟偰丄嬤偯偄偰棃偰悈柺偵旘傃崬傕偆偲偟傑偟偨丅峇偰偰僔儎僢僞乕傪愗偭偨偺偱偡偑丄夋柺偐傜偼傒弌偟偰偟傑偄傑偟偨丅 |

|

| 嵟嬤惍旛偝傟偨抮斎偺廃梀摴楬偺嶗偺栘偵僄僝價僞僉偑偄傑偟偨丅 |

|

|

| 丂偨傔抮偱尒偨侾塇偺僇儌偼僸僪儕僈儌偺帗偱偡丅嵟弶尒偨偲偒偼偔偪偽偟偑崟傒偑懡偔堦晹偑惵奃怓偵尒偊僆僫僈僈儌偺帗偲巚偄傑偟偨丅 |

|

| 丂娸曈偵岦偐偭偰堏摦偟巒傔傑偟偨丅偔偪偽偟傪傛偔尒傞偲慡懱偑惵奃怓偱愭偑崟偔丄栚偑偔傝偭偲偟偰戝偒偔僸僪儕僈儌偺帗偺傛偆偱偡丅 |

|

| 娸曈偱偼憪傪憪傪愗傝庢傝岥偵擖傟傑偟偨丅 |

|

| 偟偽傜偔偡傞偲娸曈傪棧傟傑偟偨丅 |

|

|

| 抮偺撿偺娸偵偼僇儚僙儈偑偄傑偟偨丅 |

|

|

| 抮偺杒懁偺悈楬偵偄偨僇儚僙儈偺帗偱偡丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俆擔丂丂嶳偺忋偺嶗墍偵偰 |

| 僄僝價僞僉 |

|

| 丂嶗墍偺偁偪偙偪偵偄偨僄僝價僞僉偼傎偲傫偳尒傜傟偢丄傛偆傗偔侾塇尒偮偗偰嶣塭偟傑偟偨丅懠偵僐僒儊價僞僉偲僉價僞僉偺帗傕尒偐偗傑偟偨偑嶣塭偱偒傑偣傫偱偟偨丅 |

|

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧係擔丂丂撧椙帪戙偺庍夀丒栱栌愇暓 | ||

|

||

|

||

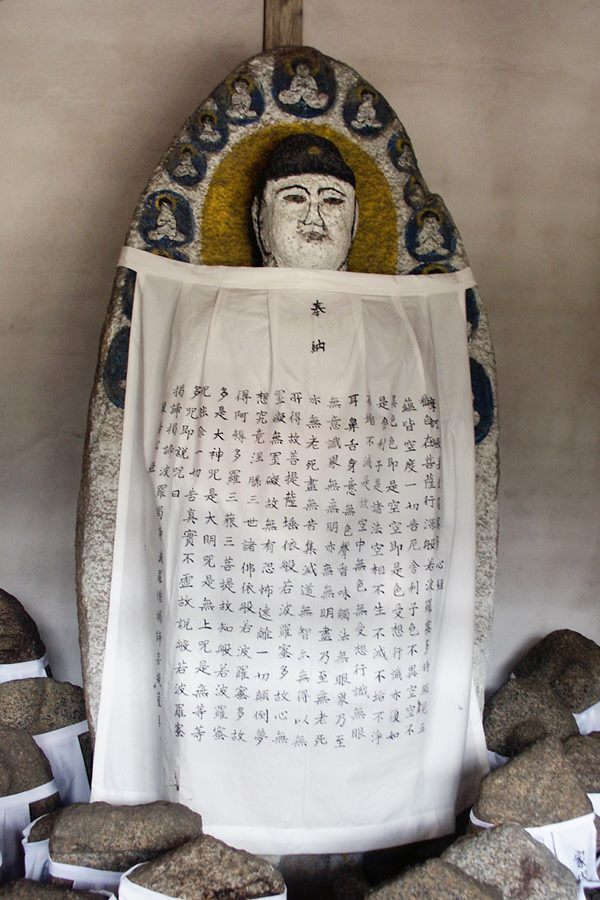

丂栱栌曥嶧偼庍夀偺師偵暓偲側傞偙偲偑栺懇偝傟偨曥嶧偱丄庍夀偺擖柵屻56壄7愮枩擭屻偺枹棃偵偙偺悽奅偵尰傢傟屽傝傪奐偒丄懡偔偺恖乆傪媬嵪偡傞偲偝傟傞丅偦傟傑偱偼姇棪揤偱廋峴丒愢朄偟偰偄傞偲偄偆丅彨棃偵偍偄偰夁嫀暓偺庍夀偺嬈愌傪庴偗宲偖偲偙傠偐傜丄摉棃暓偲偝傟丄栱栌擛棃偲偐栱栌暓偲傕屇偽傟丄偟偽偟偽擛棃偺巔偱昞偝傟傞丅暯埨丒姍憅婜偺栱栌愇暓偺懡偔偼栱栌擛棃偱偁傞丅 丂丂栱栌偺怣嬄偼変偑崙偵偍偄偰傕憗偄帪戙偐傜惙傫偱偁偭偨傛偆偱丄峀棽帥憸乮旘捁帪戙丒栘挙乯傗拞媨帥憸乮旘捁帪戙丒栘挙乯側偳懡偔偺堚昳偑巆偝傟偰偄傞丅偙傟傜偺弶婜偺栱栌怣嬄偼丄栱栌曥嶧偺姇棪揤乮揤奅偵偁傞栱栌忩搚乯偵墲惗偟傛偆偲婅偆怣嬄乮忋惗怣嬄乯偐傜惗傑傟偨傕偺偱偁傞丅 丂愇暓偲偟偰偼1991擭丄栱栌摪棫懼偵敽偆敪孈挷嵏偱弌搚偟偨愇岝帥乮撧椙導妺忛巗乯偺栱栌暓傗撧椙導塅懮巗岦暎偺斞崀杹奟暓側偳偑屆偔丄敀朠帪戙偐傜撧椙帪戙慜婜偺嶌偲巚傢傟傞丄嫟偵捝傒偑戝偒偔姰慡側巔偱偼巆偭偰偄側偄丅撧椙帪戙偺栱栌愇暓偲偟偰偼妢抲帥偺杮懜偺慄挙傝偺栱栌杹奟暓偑抦傜傟偰偄傞偑丄尦峅偺棎偵傛偭偰從偐傟栱栌暓偺巔偼尒弌偣側偄丅 丂撧椙巗偺摢搩偺杒柺愇暓偼丄搩巐曽暓偺杒曽偵攝偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄栱栌暓偲峫偊傜傟傞丅姰慡側巔偱巆偭偰偄傞栱栌愇暓偲偟偰偼嵟屆偺傕偺偱偁傞丅暯埨帪戙慜婜乮撧椙帪戙屻婜偺愢傕偁傞乯偺嶌偲巚傢傟傞帬夑導偺崫嶁帥愓杹奟暓偼挬慛偺怴梾帪戙偺撿嶳偺幍暓埩杹奟暓偲傛偔帡偨桪傟偨杹奟暓偱拞懜偺擛棃憸偼栱栌暓乮垻栱懮暓愢傕偁傝乯偲巚傢傟傞丅 丂暯埨屻婜偵側傞偲枛朄巚憐偺峀偑傝偲嫟偵丄墋悽娤偑嫮傑傝丄枹棃傊偺摬傟偐傜栱栌偺壓惗傪婅偄丄栱栌忩搚傊偺墲惗傪婅偭偰栱栌怣嬄偑峀偑傞丅偙偺帪戙宱捤偑懡偔嶌傜傟偨偺傕栱栌怣嬄偲娭傢偭偰偄傞丅栱栌偑姇棪揤偐傜壓惗偡傞嵺偵恀偭愭偵媬嵪偟偰傕傜偍偆偲丄恖乆偼彂幨偟偨宱傪摏偵擺傔偰嶳拞偵杽傔偨偺偱偁傞丅愇暓偱偼嬥壆愇暓乮愢朄報栱栌暓乯傗斾塨嶳崄楩儢壀栱栌愇暓丄慣壺堾偵偁傞塤曣嶁偺愇暓側偳偑暯埨屻婜偺嶌偱偁傞丅怣墇抧曽偵偁傞乽偄偗崬傒幃乿偁傞偄偼丄乽怉偊崬傒幃乿偲昞尰偝傟傞抧柺偵捈愙丄怉偊崬傫偩怴妰導柇崅巗偺娭嶳愇暓孮傗挿栰導偺搾揷拞栱栌愇暓側偳傕暯埨屻婜偺嶌偱偁傞丅 丂戝榓偱偼摿偵栱栌怣嬄偑惙傫偱丄姍憅帪戙丄懡偔偺栱栌愇暓偑偮偔傜傟偨丅栱栌曥嶧傊偺怣嬄偼撧椙朄憡廆偺帥丄嫽暉帥側偳偱惙傫偱偁偭偨丅枹棃悽媬嵪偺暓偲偟偰偺怣嬄偺傎偐偵丄朄憡廆偱偼戞堦慶傪栱栌偲偡傞偐傜偱傞丅姍憅帪戙偵戜摢偟偨怴暓嫵乮忩搚嫵側偳乯偵懳偡傞媽暓嫵懁偺戙昞揑側憁偲偟偰抦傜傟傞掑宑乮夝扙忋恖乯偼妢抲帥偵塀惐偟偰栱栌怣嬄傪峀傔偨丅偦偺丄妢抲帥偺杮懜偺戝栱栌憸傪柾偟偰丄 彸尦俁擭 (1209) 偵姰惉偝偣偨偺偑撧椙導塅懮巗偺戝栰帥栱栌杹奟暓偱 偁傞丅 丂戝榓偺姍憅帪戙偺栱栌愇暓偼桍惗奨摴増偄偺挬擔娤壒丒梉擔娤壒偲屇偽傟傞栱栌杹奟暓傗寧儢悾偺偺偳抧憼丒戨憅恄幮栱栌愇暓側偳偑偁傞丅揤棟巗偺挿妜帥栱栌愇娀暓傗嶗堜巗偺択嶳恄幮栱栌愇暓傕姍憅帪戙偺桪傟偨栱栌愇暓偱偁傞丅姍憅帪戙埲崀偼栱栌愇暓偼戝榓偱偼偁傑傝尒傜傟側偔側傝丄揤棟巗偺傒傠偔媢栱栌愇隃暓(撿杒挬帪戙)丒敀焲帥栱栌愇暓(峕屗弶婜)側偳偺傒偱偁傞丅 |

| 栱栌丒庍夀愇暓俆侽慖(侾)丂丂朏嶳擇懜暓乮撿柺庍夀擛棃乯 |

| 撧椙巗惥懡椦挰丂朏嶳丂丂丂丂乽撧椙帪戙乿 |

|

|

|

| 丂暓巘偱偁傝愇暓尋媶壠偱傕偁傞懢揷屆杙巵偵傛偭偰悽偵抦傜傟傞偙偲偵側偭偨丄揤暯屻婜偺條幃傪帵偡愇暓偱偁傞丅

丂椦偺拞偺媫幬柺傪搊偭偨朏嶳偺曯偺忋偵丄偙偺朏嶳擇懜愇暓偼棫偭偰偄傞丅崅偝侾俉係噋丄暆侾俆俀噋丄墱峴偒栺侾倣倠帺慠愇晽偺壴浖娾偺撿柺偲惣柺偵丄愢朄報偺擛棃棫憸傪敿擏挙傝偟偰偄傞丅椉憸偲傕丄峀偄尐暆丄偑偭偟傝偲偟偨崢傗丄敄偄對堖傪傑偲偭偨傛偆側崗傒偺堖栦側偳搨彽採帥傗戝埨帥偺揤暯屻婜偺栘挙暓偲嫟捠偡傞昞尰偲側偭偰偄傞丅 丂椉憸偲傕宍巔偼傎傏摨堦偱偁傞偑丄庴偗傞報徾偼彮偟堘偆丅惣柺憸偼掑娤暓偵捠偠傞検姶偲鐥偟偝偑姶偠傜傟傞偺偵懳偟偰丄撿柺憸偼揤暯暓偺怺偄惛恄惈傪姶偠偝偣傞婄偑枺椡揑偱偁傞丅報憡偑摨偠偱偁傞偺偱丄懜柦偼寛傔偵偔偄偑丄撿柺憸傪庍夀擛棃丄惣柺憸傪垻栱懮擛棃偲偟偰丄偙偺儁乕僕偵宖嵹偟偨丅 丂愇暓幨恀壠嵅摗廆懢榊巵偼朏嶳擇懜愇暓偑棫愇偲偟偰愇偑惗偒偰偄傞揰傪崅偔昡壙偝傟丄乽愇偵懳偡傞屌桳怣嬄傪婎慴偲偟偨暓憸憿宆偺條乆側惛恄惈傪堦屄偺愇憸偵尒帠偵嬅寢偣偟傔偨傕偺偲偟偰丄傗偼傝擔杮偺愇暓偺堦偮偺弌敪揰偲峫偊傜傟傞丅乿乮亀愇暓偺旤嘨丂屆暓傊偺摬傟亁栘帹幮乯偲弎傋傜傟偰偄傞丅 |

| 栱栌丒庍夀愇暓俆侽慖(俀)丂丂摢搩偺栱栌丒庍夀愇暓 |

| 撧椙導撧椙巗崅敤挰921斣抧丂丂丂丂乽撧椙帪戙乿 |

| 丂摢搩偼丄摢搩偼曽宍偺7抜偐傜側傞撧椙帪戙偺搚偺搩偱崙偺巎愓偵側偭偰偄傞丅屆偔傛傝憁尯偺摢傪杽傔偨曟偲偺揱愢偑偁傝丄偦偺柤偺桼棃偲偝傟偰偒偨偑丄杮棃偺搚搩乽偳偲偆乿偑側傑偭偰摢搩乮偢偲偆乯偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅摢搩偺憿塩偵偮偄偰偼丄恄岇宨塤尦擭乮767擭乯偵搶戝帥偺憁偱擇寧摪廋擇夛(偍悈庢傝)傪憂巒偟偨幚拤偑丄憿偭偨搩偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅 丂摢搩偺奺抜偵偼丄晜挙偺愇暓偑攝抲偝傟偰偄傞丅暅尦慜偵偼13婎偺愇暓偑業弌偟偰偄偰偄偨偑丄嵟嬤偺敪孈偵傛偭偰偁傜偨偵14懱偲敳偒庢傝嵀愓5屄強傪敪尒偝傟偨丅搶惣撿杒偺奺柺偵11婎偢偮丄寁44婎愝抲偝傟偰偄偨傕偺偲悇掕偝傟傞丅 |

| 摢搩杒柺擛棃嶰懜憸(栱栌擛棃) |

|

|

|

| 丂幍抜偺奒抜忬偺愇慻傒偺巐曽偺堦抜栚拞墰偵偼戝宆偺擛棃嶰懜憸偺晜偒挙傝憸偑攝抲偝傟偰偄傞丅巐懱偲傕擛棃嵗憸偺拞懜偲嵗憸傑偨偼敿骀憸丒棫憸偺椉榚帩偐傜側傞嶰懜偱丄忋曽偵曮憡壺偺揤奧偲旘塤傪攝偟丄孮棃偺偁傞楡壺嵗偱丄曮憡壺偺忺傝傪偮偗傞丅拞懜壓曽偺嵍塃偵崌彾偡傞彫曥嶧(帢幰)傪崗傓丅巐曽偺戝宆擛棃嶰懜偺拞懜偼偦傟偧傟搶偼懡曮擛棃丄惣偼垻栱懮擛棃丄杒偼栱栌擛棃丄撿偼庍夀擛棃偲峫偊傜傟傞丅 丂杒柺偺堦抜栚拞墰偺擛棃嶰懜偼拞懜擛棃嵗憸偼擇廳墌岝攚傪攚晧偭偰丄嵍庤傪忋偘偰彾傪奐偒丄塃庤傪悅壓偟偰塃旼偱彾傪暁偣傞報憡偱栱栌擛棃偲峫偊傜傟傞丅摢岝傪晅偗偨椉榚帩棫憸偼崢傪嵍塃偵擯偭偨桪旤側巔偱偁傞丅 |

| 摢搩搶柺擛棃媦巐曥嶧擇斾媢憸(庍夀擛棃) |

|

|

| 丂搶柺偺戞屲抜偺杒偵偁傞愇暓偱偁傞丅拞懜偺擛棃嵗憸偺嵍塃偵榚帩偺曥嶧嵗憸丄偦偺嵍塃偵崌彾楃攓偡傞彫曥嶧丄拞懜偺攚屻偵俀懱偺斾媢憸傪晜偒挙傝偟偨傕偺偱丄嵤怓偺愓偑巆傝丄1986擭偐傜巒傑偭偨撧椙暥壔嵿尋媶強敪孈挷嵏偱怴偟偔尒偮偐偭偨愇暓偱偁傞丅曮庽傪攚宨偵偟偰壴宻傪怢偽偟偨楡壺忋偵嵖偡拞懜擛棃偼丄塃庤偼戞堦巜偲戞擇巜傪擯偠偨巤柍堌報偱丄嵍庤偼彾傪忋偵偟偰旼忋偵抲偔丅 丂曮庫偺壓丄曥嶧傗斾媢憸傪廬偊偨偙傟偲摨偠報憡偺擛棃憸偼丄撧椙帪戙偵昤偐傟偨尰嵼儃僗僩儞旤弍娰偵偁傞乽朄壺摪崻杮欀涠梾恾乿傗撧椙崙棫攷暔娰偺崙曮乽巋廕庍夀擛棃愢朄恾乿偵尒傜傟丄楈榟嶳乮傝傚偆偠傘偣傫乯乯偱庍夀偑朄壺宱傪愢偔忣宨傪昞傢偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅 |

| 摢搩撿柺擛棃嶰懜憸(庍夀擛棃) |

|

| 丂撿柺偺戞堦抜偺拞墰偵偼搶惣杒柺偲摨偠偔忋曽偵壴奧偲旘塤曮庫傪攝偟偨戝宆偺擛棃嶰懜憸偺晜偒挙傝憸偑偁傞丅拞懜壓曽偺嵍塃偵崌彾偡傞彫曥嶧(帢幰)傪崗傓偑丄尒妛楬偐傜偼搚偵塀傟偰妋擣偱偒側偄丅 丂擇廳墌憡岝攚傪晧偆拞懜擛棃嵗憸偼丄塃庤偼戝巜偲摢巜傪擯偠偨巤柍堌報丄嵍庤偼彾傪奐偄偰梌婅報傪寢傇丅嵍塃偵摢岝傪晅偗偨擇曥嶧憸偑崢傪寉偔擯偭偰棫偮丅拤懜偺報憡摍偼乽朄壺摪崻杮欀涠梾恾乿傗戝暓楡曎慄崗夋偺庍夀忩搚偺拞懜偲堦抳偡傞偙偲偐傜丄偙偺愇暓偼庍夀忩搚傪昞偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅 |

| 栱栌丒庍夀愇暓俆侽慖(俁)丂丂錗棦庍夀摪愇暓 |

| 嫗搒晎嫗搒巗嵍嫗嬫堦忔帥庍夀摪挰侾侽丂丂丂丂乽撧椙帪戙乿 |

|

|

| 丂嵍嫗嬫偺敀愳捠傝偺乽堦忔帥壓傝徏挰乿僶僗掆偐傜欀庫堾摴傪搶傊180倣傎偳峴偭偨嶰嵆楬偵偁傞徏偑堦忔帥壓傝徏偱偁傞丅偙偙偱媨杮晲憼偲媑壀堦栧偑寛摤偟偨偲偄偆丅偙偺壓傝徏傛傝50倣傎偳恑傒丄嵍偵愜傟傞嵶摴偵擖傞偲乽錗棦庍夀摪乿偺寶暔偑偁傞丅偙偺庍夀摪偺尙偮偯偒偵抧憼摪偑愝偗傜傟丄摪撪偵乽栭媰偒抧憼乿偲屇偽傟傞戝偒側愇暓偐棫偭偰偄傞丅 丂偙偺愇暓傕朏嶳擇懜暓偲摨偠偔暓巘偱偁傝愇暓尋媶壠偱傕偁傞懢揷屆杙巵偵傛偭偰悽偵抦傜傟傞偙偲偵側偭偨丄揤暯屻婜偺條幃傪帵偡愇暓偱偁傞丅崅偝俀倣傎偳偺慏宍岝攚偵憸崅1.5倣偺擛棃棫憸傪岤擏挙傝偱昞尰偟偨憸偱偁傞丅偦偺憸梕偼摪乆偲偟偰偄傞條偵尒偊傞偑丄敀丒墿丒崟丒愒偲奊偺嬶偱偳偭傉傝偲揾傜傟偰偄偰丄杮棃偺巔偼傢偐傜偢丄愇暓偺屆偝偼丄偟偺傇偙偲偑偱偒側偄丅 丂嫗搒偱偼抧憼杶偱枅擭丄挰撪偺恖乆偵傛偭偰偙偺傛偆偵愇暓傪壔徬偡傞廗傢偟偼傛偔尒偐偗傞丅堖栦昞尰傗庤懌側偳偺昞尰傪尒傞偙偲偑偱偒傟偽丄揤暯挙崗偺柺塭傪尒傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傠偆偑丄斒庒怱宱偑彂偐傟偨戝偒側慜妡偗偑曭擺偝傟偰偄偰丄尒傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅暓巘偱愇暓尋媶壠偺惔悈弐柧巵偼挊彂偺乽嫗搒偺愇暓乿偱丄偙偺愇暓傪乽嵍庤偺報憡偐崀杺報(怚抧報)偱丄栱栌暓偺壜擻惈傕偁傞偑丄庍夀摪挰偲尵偆抧柤偐傜庍夀擛棃憸偲峫偊偨偄丅乿偲偟偰偄傞丅 |

| 椷榓俀擭侾侽寧俁擔丂丂嶳偺忋偺嶗墍丒椬挰偺屆暛偺偁傞岞墍偵偰 |

| 僉價僞僉丒僐僒儊價僞僉丒僄僝價僞僉 |

|

| 嶳偺忋偺嶗墍偱僉價僞僉偺梇傪傛偆傗偔傑偲傕偵嶣塭偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

| 僐僒儊價僞僉傕嶗墍偱偼傛偔尒偐偗傑偡丅 |

|

| 嶗墍偐傜偺婣傝偵椬挰偺屆暛偺偁傞岞墍偵婑傝傑偟偨丅偙偙偵傕僄僝價僞僉偑偄傑偟偨丅偙偺廐偼偁偪偙偪偱僄僝價僞僉傪尒偐偗傑偡丅 |

|

| 椷榓俀擭侾侽寧俀擔丂丂導嫬丄嬤偔偺嶳偺岞墍偵偰 |

| 僉價僞僉亰 |

|

| 導嫬嬤偔偺嶳偺岞墍傪俀僇強夞傝傑偟偨丅僆僆儖儕丒僉價僞僉亯偹傜偄偩偭偨偺偱偡偑丄僉價僞僉亰傪侾塇尒偨偩偗偱偡丅 |

|

|

| 椷榓俀擭侾侽寧侾擔丂丂嶳偺拞偺媏敤偵偰 |

| 僲價僞僉丒儂僆僕儘 |

|

| 嶐擔偵堷偒懕偄偰嶳偺拞偺彫媏敤偵僲價僞僉傪嶣傝偵峴偒傑偟偨丅崱擔偼媏偺壴偵偼偲傑偭偰偔傟傑偣傫偱偟偨丅 |

|

|

|

|

|

|

| 僲價僞僉偲巚偭偰僇儊儔傪岦偗偨偺偱偡偑儂僆僕儘偱偟偨丅 |